如果对人类来说可见光的频段再宽广一些,我们眼中将会是怎样一个世界?

想往紫外波段扩展?可以。 事实上,在大约 100 年前就有一个特定的人群很有可能“看到”了紫外线。这些人都经历过一件共同的事情:白内障手术。 我们知道,白内障是一种因眼球内的晶状体发生混浊、由透明变成不透明,阻碍光线进入眼内,从而影响视力的疾病。治疗的方法在原理上很简单:摘除晶状体。但是,如果只是摘除晶状体的话,眼球的聚焦能力会大打折扣,无法恢复到原有视力。因此,当今的白内障手术在摘除晶状体后会植入一个“人工晶体”。这种人工晶体不仅可以矫正视力,它还有一个晶状体本应具有的重要功能,那就是过滤紫外线,从而阻止该波段的光子向视网膜的传递。而在 100 多年前并没有这种条件,最多给患者佩戴一种特殊的镜片,而且他们的镜片也没有过滤紫外线的功能。于是,紫外线将不可避免地抵达他们的视网膜。 包括人类视网膜中的视色素在内,大多数视色素对紫外线都具有显著的光敏性,但正因为我们和许多其他哺乳动物的晶状体中具有吸收紫外线的色素,让我们在通常状况下无法感受到紫外线(而且这些晶状体色素的密度会随年龄的增长而变大,人在幼少期对至少 380 纳米的波长非常敏感)[1]。于是,这些被摘除了晶状体的人,他们对紫外线,甚至是 UVB 波段非常敏感,这会改变他们的色觉并对视杆细胞和视锥细胞造成损伤。 那在这些人眼中的世界是什么样的呢? 比如用来验钞的紫外线黑光灯。对大多数人来说,黑光或多或少是看不见的。但对没有晶状体的人来说,它们很刺眼;他们还能看到类似蜜蜂眼里的世界。为了吸引并帮助蜜蜂降落在正确的地方寻找花蜜,许多物种的花瓣上都有紫外线反射斑块,它们与蜜蜂的紫外线视觉共同进化而来。下面的照片是一朵蒲公英。右边的照片显示为紫外线假色图案,即蜜蜂眼里的世界。 蜜蜂眼里的花朵 William Stark 教授拥有紫外线视觉,因为他有一只眼睛是无晶状体的。他和 Karel Tan 教授一起进行了研究[2]。他的结论是,这样的颜色看起来像有些发白的蓝色,或者对于某些波长来说,有点像发白的紫色。这似乎是因为三种颜色感受器(红、绿、蓝)对紫外线的敏感度相似,所以它是三种颜色的混合物——即接近白色,但又略带蓝色,因为蓝色感受器在某种程度上更好地接收紫外线。 还有一个名人的例子是法国著名画家克劳德·莫奈。莫奈在晚年也接受了白内障手术。据《卫报》报道[3],这次手术会对他的工作产生重大影响,因为他从此之后可以看到紫外线。事实上,在那以后,莫奈的很多画变得让人感到悲伤,就像他在雨天画画一样,因为所有的东西都带有轻微的蓝色。《英国全科医学杂志》[4]的一篇论文指出,其实莫奈并没有真正打算那样画,他只是因为眼睛变得看到了更蓝的色调。特别地,莫奈开始用蓝色和紫色的色彩来渲染他喜欢的睡莲。 莫奈晚年画的睡莲 想往红外波段扩展?也可以。 与紫外线不同,我们甚至不需要对眼睛进行改造就能看到红外线。 首先,我们本来就有能力感知红外辐射。把热的东西放在你的嘴唇附近,你就会探测到“热辐射”。还有一些动物,如蝮蛇,在颜面两侧具有仅对红外线敏感的特殊温度感受器,利用这种能力它们可以在完全没有可见光的夜间捕食。 我们甚至可以“看到”红外线。2014 年,美国《国家科学院院刊》(PNAS)上就有一篇文章表明,当研究人员用强激光器发出红外光脉冲照射小鼠和人类的视网膜,发现当激光脉冲很快时,眼睛就能感知到这种不可见光[5]。 这种“看到”红外线的机理与非线性光学中的“双光子吸收”相关。 通常,当一个光子被视网膜吸收后,会产生一个叫“感光色素”的分子,由此开始了把光转变为视觉的过程。正常情况下,每个感光色素分子都会吸收一个光子,由此产生大量感光色素。但如果把许多光子“打包”在快速脉冲激光的一次短脉冲里,就可能让一个感光色素一次同时吸收两个光子,结合两个光子的能量就可能激发色素(发色团异构化),让眼睛看到平时看不到的光。 比如,如果视网膜里的色素分子被一对 1000 纳米波长的光子迅速接连击中,所提供的能量就与一个 500 纳米波长的光子相当,刚好可见光谱范围内,可以让人看见它。实验表明,对于短于 900 纳米的激发波长,光的感知颜色是红色。对于 950 纳米或更长的激发波长,所感知的颜色大约匹配激发波长的一半。 也就是说,如果红外光线足够亮,就有机会可以同时吸收两个光子,使其可见。不过,双光子吸收的发生概率与光的强度的平方成正比,这使得双光子吸收的发生需要很高的光强度。目前,人们见过的最长波长是 1200 纳米左右。但在这一点上,激光已经接近损伤阈值。 顺带一提,上述研究只是第一次报告了眼睛能通过这种机制感知红外线。事实上通过红外线激光让事物变得可见并不新鲜,如双光子成像领域的双光子荧光显微术(2PFM),因其使用近红外区域的激发光而有更深的组织穿透和成像效果,具有很广阔的前景。 由人眼的红外激光辐射引起的颜色感知。(A)实验光学装置:可调单色仪。(B)实际发射的红外线波长(横轴)与受试者感知的波长(纵轴)。点代表 30 名受检者的平均值;实线是线性拟合;虚线是倍频线。(C)两名健康受试者在 1040nm 的不同光束功率的结果的再现性。 可以,但没必要。 我们的眼睛进化到能够看到地球上最有用的光线。从紫色到红色的“可见光”的光子非常丰富,因为这是太阳发出的光。进化给了我们辨识这种有用光线的能力。至于其他波长的光?可以,但没必要。 无线电波携带的能量不多,也不能用来“分辨”小物体。由于波长在米的级别,它们不能用于探测或区分更小的物体。如果你想看清无线电波,那你需要更大的眼睛。就像收音机需要天线一样,我们需要为每一个对无线电敏感的细胞安装一个单独的天线,否则我们所能看到的分辨率将会非常糟糕。 更短一些的波长是微波辐射。我们知道这对生物系统有什么影响——因为我们用它做饭。幸运的是,没有多少微波波段的光可以穿过我们的大气层,因为水分子对它们的吸收很强烈。所以即使我们能看到微波辐射,世界也将会非常黑暗。 红外线的问题是所有温暖的物体,包括我们自己的身体,都会以热量的形式发出这种辐射。如果你能看见红外线的话,那你眼睛的内部结构也会产生它自己能看到的红外光,这会导致你被自己发出的光弄得眼花缭乱。但是我们的眼睛又不能是冷冻的,因为它们需要供血。同样,军用红外瞄准镜、红外太空望远镜一般都必须处于制冷环境中,这也是为了防止设备自身辐射的热产生的干扰。因此,进化已经给我们感受到“热”这个最佳的天然红外传感器了,“看见”反而是多余的。 然后我们进入可见光。如果波长比可见光短,就有损害正常细胞结构的风险。 蜜蜂和其他一些昆虫等动物很容易看到紫外线,但是它们寿命本来也不长,所以它们的细胞即使暴露在紫外线下,在寿命内也不会受到太大的伤害。前面也说到,我们的视网膜实际上能够看到紫外线,但因为紫外线会损害视网膜,所以我们眼球中的晶状体被进化为可以有效拦截紫外线。 除了紫外线,我们还会接触到更有害的 X 射线。但是地球磁场很好地屏蔽了这些短波长的射线。所以,即使我们能在 X 射线光下看到这个世界,它也基本是黑暗的。 因此,对人类来讲,可见光似乎是介于不必要的长波长和必须被阻挡以避免伤害的短波长之间的快乐媒介。 那条五彩缤纷的窄带就是我们的狭小世界 查看知乎讨论

想往紫外波段扩展?可以。

事实上,在大约 100 年前就有一个特定的人群很有可能“看到”了紫外线。这些人都经历过一件共同的事情:白内障手术。

我们知道,白内障是一种因眼球内的晶状体发生混浊、由透明变成不透明,阻碍光线进入眼内,从而影响视力的疾病。治疗的方法在原理上很简单:摘除晶状体。但是,如果只是摘除晶状体的话,眼球的聚焦能力会大打折扣,无法恢复到原有视力。因此,当今的白内障手术在摘除晶状体后会植入一个“人工晶体”。这种人工晶体不仅可以矫正视力,它还有一个晶状体本应具有的重要功能,那就是过滤紫外线,从而阻止该波段的光子向视网膜的传递。而在 100 多年前并没有这种条件,最多给患者佩戴一种特殊的镜片,而且他们的镜片也没有过滤紫外线的功能。于是,紫外线将不可避免地抵达他们的视网膜。

包括人类视网膜中的视色素在内,大多数视色素对紫外线都具有显著的光敏性,但正因为我们和许多其他哺乳动物的晶状体中具有吸收紫外线的色素,让我们在通常状况下无法感受到紫外线(而且这些晶状体色素的密度会随年龄的增长而变大,人在幼少期对至少 380 纳米的波长非常敏感)[1]。于是,这些被摘除了晶状体的人,他们对紫外线,甚至是 UVB 波段非常敏感,这会改变他们的色觉并对视杆细胞和视锥细胞造成损伤。

那在这些人眼中的世界是什么样的呢?

比如用来验钞的紫外线黑光灯。对大多数人来说,黑光或多或少是看不见的。但对没有晶状体的人来说,它们很刺眼;他们还能看到类似蜜蜂眼里的世界。为了吸引并帮助蜜蜂降落在正确的地方寻找花蜜,许多物种的花瓣上都有紫外线反射斑块,它们与蜜蜂的紫外线视觉共同进化而来。下面的照片是一朵蒲公英。右边的照片显示为紫外线假色图案,即蜜蜂眼里的世界。

William Stark 教授拥有紫外线视觉,因为他有一只眼睛是无晶状体的。他和 Karel Tan 教授一起进行了研究[2]。他的结论是,这样的颜色看起来像有些发白的蓝色,或者对于某些波长来说,有点像发白的紫色。这似乎是因为三种颜色感受器(红、绿、蓝)对紫外线的敏感度相似,所以它是三种颜色的混合物——即接近白色,但又略带蓝色,因为蓝色感受器在某种程度上更好地接收紫外线。

还有一个名人的例子是法国著名画家克劳德·莫奈。莫奈在晚年也接受了白内障手术。据《卫报》报道[3],这次手术会对他的工作产生重大影响,因为他从此之后可以看到紫外线。事实上,在那以后,莫奈的很多画变得让人感到悲伤,就像他在雨天画画一样,因为所有的东西都带有轻微的蓝色。《英国全科医学杂志》[4]的一篇论文指出,其实莫奈并没有真正打算那样画,他只是因为眼睛变得看到了更蓝的色调。特别地,莫奈开始用蓝色和紫色的色彩来渲染他喜欢的睡莲。

想往红外波段扩展?也可以。

与紫外线不同,我们甚至不需要对眼睛进行改造就能看到红外线。

首先,我们本来就有能力感知红外辐射。把热的东西放在你的嘴唇附近,你就会探测到“热辐射”。还有一些动物,如蝮蛇,在颜面两侧具有仅对红外线敏感的特殊温度感受器,利用这种能力它们可以在完全没有可见光的夜间捕食。

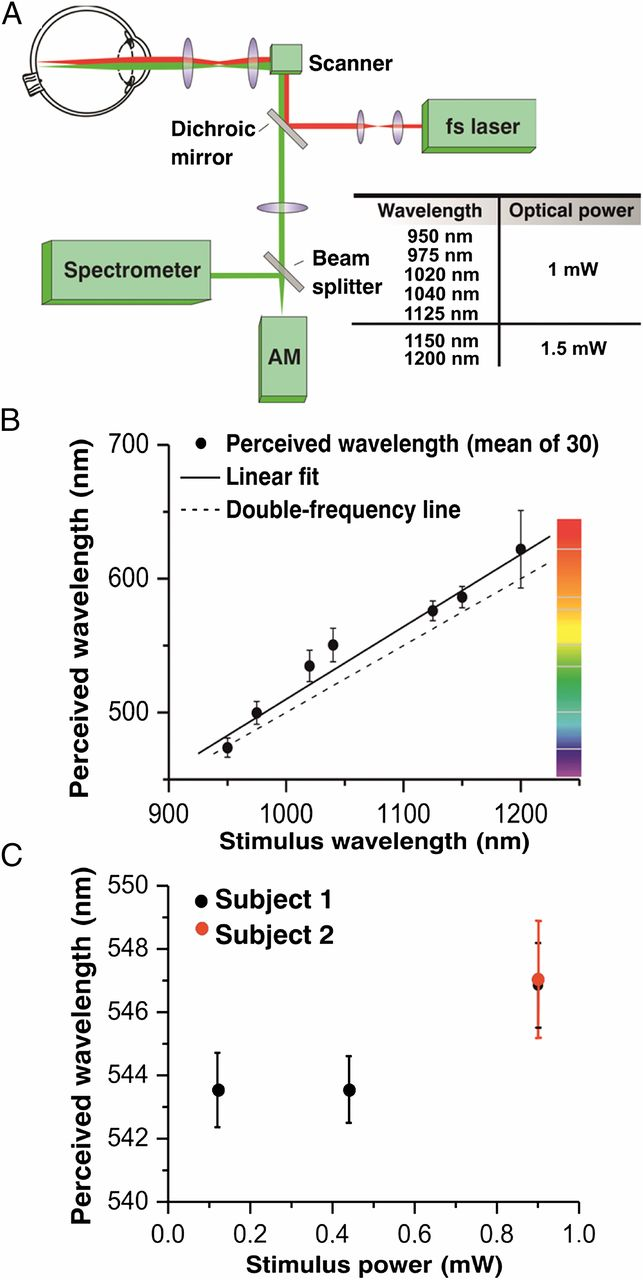

我们甚至可以“看到”红外线。2014 年,美国《国家科学院院刊》(PNAS)上就有一篇文章表明,当研究人员用强激光器发出红外光脉冲照射小鼠和人类的视网膜,发现当激光脉冲很快时,眼睛就能感知到这种不可见光[5]。

这种“看到”红外线的机理与非线性光学中的“双光子吸收”相关。

通常,当一个光子被视网膜吸收后,会产生一个叫“感光色素”的分子,由此开始了把光转变为视觉的过程。正常情况下,每个感光色素分子都会吸收一个光子,由此产生大量感光色素。但如果把许多光子“打包”在快速脉冲激光的一次短脉冲里,就可能让一个感光色素一次同时吸收两个光子,结合两个光子的能量就可能激发色素(发色团异构化),让眼睛看到平时看不到的光。

比如,如果视网膜里的色素分子被一对 1000 纳米波长的光子迅速接连击中,所提供的能量就与一个 500 纳米波长的光子相当,刚好可见光谱范围内,可以让人看见它。实验表明,对于短于 900 纳米的激发波长,光的感知颜色是红色。对于 950 纳米或更长的激发波长,所感知的颜色大约匹配激发波长的一半。

也就是说,如果红外光线足够亮,就有机会可以同时吸收两个光子,使其可见。不过,双光子吸收的发生概率与光的强度的平方成正比,这使得双光子吸收的发生需要很高的光强度。目前,人们见过的最长波长是 1200 纳米左右。但在这一点上,激光已经接近损伤阈值。

顺带一提,上述研究只是第一次报告了眼睛能通过这种机制感知红外线。事实上通过红外线激光让事物变得可见并不新鲜,如双光子成像领域的双光子荧光显微术(2PFM),因其使用近红外区域的激发光而有更深的组织穿透和成像效果,具有很广阔的前景。

可以,但没必要。

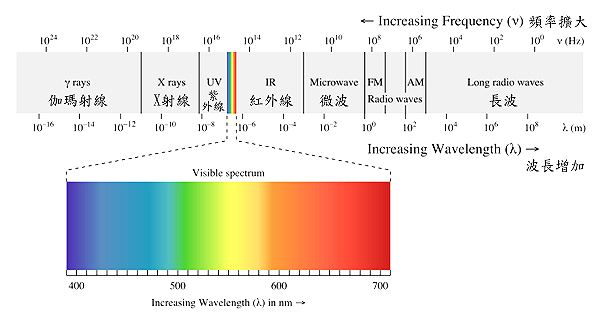

我们的眼睛进化到能够看到地球上最有用的光线。从紫色到红色的“可见光”的光子非常丰富,因为这是太阳发出的光。进化给了我们辨识这种有用光线的能力。至于其他波长的光?可以,但没必要。

无线电波携带的能量不多,也不能用来“分辨”小物体。由于波长在米的级别,它们不能用于探测或区分更小的物体。如果你想看清无线电波,那你需要更大的眼睛。就像收音机需要天线一样,我们需要为每一个对无线电敏感的细胞安装一个单独的天线,否则我们所能看到的分辨率将会非常糟糕。

更短一些的波长是微波辐射。我们知道这对生物系统有什么影响——因为我们用它做饭。幸运的是,没有多少微波波段的光可以穿过我们的大气层,因为水分子对它们的吸收很强烈。所以即使我们能看到微波辐射,世界也将会非常黑暗。

红外线的问题是所有温暖的物体,包括我们自己的身体,都会以热量的形式发出这种辐射。如果你能看见红外线的话,那你眼睛的内部结构也会产生它自己能看到的红外光,这会导致你被自己发出的光弄得眼花缭乱。但是我们的眼睛又不能是冷冻的,因为它们需要供血。同样,军用红外瞄准镜、红外太空望远镜一般都必须处于制冷环境中,这也是为了防止设备自身辐射的热产生的干扰。因此,进化已经给我们感受到“热”这个最佳的天然红外传感器了,“看见”反而是多余的。

然后我们进入可见光。如果波长比可见光短,就有损害正常细胞结构的风险。

蜜蜂和其他一些昆虫等动物很容易看到紫外线,但是它们寿命本来也不长,所以它们的细胞即使暴露在紫外线下,在寿命内也不会受到太大的伤害。前面也说到,我们的视网膜实际上能够看到紫外线,但因为紫外线会损害视网膜,所以我们眼球中的晶状体被进化为可以有效拦截紫外线。

除了紫外线,我们还会接触到更有害的 X 射线。但是地球磁场很好地屏蔽了这些短波长的射线。所以,即使我们能在 X 射线光下看到这个世界,它也基本是黑暗的。

因此,对人类来讲,可见光似乎是介于不必要的长波长和必须被阻挡以避免伤害的短波长之间的快乐媒介。