在莫扎特、贝多芬的时代,我们现在的古典音乐是否就是当时老百姓的流行乐?

莫扎特和贝多芬还不是一个时代——贝多芬比莫扎特小十四岁,比莫扎特晚死三十六年。 他俩逝世时,古典音乐的处境已经不太一样了。 但基本可以说: 他俩的器乐作品,就是我们所知的那些交响乐啊、钢协啊,基本都还不算“流行音乐”。 当时的“流行音乐”,如果非要说的话,该是歌剧和民谣。 莫扎特生在 1756 年,那时距离巴赫逝世六年。 大概巴赫那年代:自己做莱比锡乐长,接受委托,定期给教堂写器乐曲子,但不太写歌剧。 受大众欢迎的是歌剧——虽然那年头能去得起歌剧院的,也不是劳苦大众。 作曲家当时基本是靠贵族和教会供养。 莫扎特早年以神童之姿到处巡游,去的是巴伐利亚、维也纳和布拉格的宫廷。 15 岁之后有差不多十年,他在萨尔兹堡大主教门下工作,担当宫廷乐师和大主教小管弦乐团的作曲家:还是作为仆人,服务贵族。按照他给他爹写的信,据说吃饭时跟男仆、管家和点心师们坐一起。 值得一提的是:大主教不许他对公众举办音乐会,不能接受邀请去其他显贵家里表演。 后来莫扎特去了维也纳,很长时间里,是作为钢琴家到处演出,所谓“自由矛骑兵”。 这时候,他已经算是自由职业者作曲家了。虽然也不太富裕就是了。 莫扎特十四岁时,贝多芬出生。 贝多芬小时候,也被他那个不靠谱的爹当神童到处炫耀弹琴,十一岁去剧院工作,十三岁当风琴手。很苦。 但到 19 世纪前夜,贝多芬也差不多当上了自由职业者作曲家。他性格独立,颇以此自豪,觉得能不对贵族卑躬屈膝,是他人生的大成就。 1801 年时贝多芬 31 岁,很骄傲地写过信,给韦格勒——他聋了之后第一个告诉的朋友——说: “我看见一个朋友受窘,我的钱袋又不够帮助他时,只要坐在书桌前,就能顷刻解决他的困难,多美妙!” 所以巴赫→莫扎特→贝多芬这三位,差不多是: 体制内创作者→先受雇于单位,然后出去跑自由职业→有固定委托合作伙伴的自由职业。 但值得一提的是:他们的器乐作品,大致还是偏小众;所以哪怕身为自由职业者作曲家,贝多芬们的器乐作品,许多还是接受委托,而非给大众表演的。 当时受大众欢迎的,还是歌剧。 所以贝多芬晚年在维也纳圈内声望极高,但在大众那里不太受欢迎。 1816 年维也纳有所谓“莫扎特和贝多芬是老学究,只有罗西尼才懂旋律”——罗西尼是当时的歌剧王。 贝多芬 1827 年逝世,他最后一次钢琴演奏会是 1814 年。在大众那里,他(的器乐作品)并不特别受欢迎。所以贝多芬晚年名气极大,但并不富裕。 1824 年 5 月,贝多芬传奇的《第九交响乐》首演。这是史上最传奇的音乐作品之一,但事后并不全是赞颂。有个观众就说这是乌鸦叫,是“噪音”——这个观众叫亚伯拉罕·门德尔松,维也纳著名的银行家,他儿子就是传奇的作曲家菲利克斯·门德尔松。 一个大音乐家的爸爸,自己也算有钱人,虽然品味不怎么样,但也算一个典型了:当时非专业音乐人,并不都能欣赏贝多芬的器乐作品:哪怕是不朽的贝九。 差不多要到贝多芬再下面一代,中产阶级慢慢起来了,那一波浪漫主义的器乐作品,才获得类似于流行音乐的待遇: 比如李斯特这种大众情人。 瓦格纳的歌剧成功则是另一个范畴了。顺便一提:李斯特和瓦格纳出生时,贝多芬差不多四十出头。 所以大概可以说: 巴赫到莫扎特到贝多芬的时代,虽然他们自己算是经历了体制内雇员到自由职业音乐家的变迁,但他们的器乐作品都不算是流行音乐,歌剧勉强算。 李斯特之后的时代,器乐作品流行过一阵,但终究也没到流行音乐那地步。 关于器乐作品与流行作品的差别,耶鲁大学有位先生提过个比较直观的数据角度: 现存 80%的民谣与流行乐,都是大调作品——这意思是,但凡听见小调作品,那基本可以排除是流行乐了。 比如:贝九就是 D 小调…… 数据角度讲,现存的古典音乐,大概 20%是歌剧,80%是无歌词器乐——如果歌剧可以算那个时代的流行音乐,那大概现存古典乐里,也就二成曾经算流行乐吧? 最后,流行不流行这个,其实也得看后世评价。 毕竟古典乐也有鄙视链嘛:古典乐里的流行乐,就很容易被事后吐槽。 下面这个,是 1829 年的一段报纸评价,至今仍在巴黎歌剧院留着: 说论音乐,莫扎特是国王,格鲁克是首相,贝多芬是大元帅,巴赫是司法部长。 而罗西尼,流行歌剧之王,当时的流行乐能手: 是宫廷糖果商…… 查看知乎讨论

莫扎特和贝多芬还不是一个时代——贝多芬比莫扎特小十四岁,比莫扎特晚死三十六年。

他俩逝世时,古典音乐的处境已经不太一样了。

但基本可以说:

他俩的器乐作品,就是我们所知的那些交响乐啊、钢协啊,基本都还不算“流行音乐”。

当时的“流行音乐”,如果非要说的话,该是歌剧和民谣。

莫扎特生在 1756 年,那时距离巴赫逝世六年。

大概巴赫那年代:自己做莱比锡乐长,接受委托,定期给教堂写器乐曲子,但不太写歌剧。

受大众欢迎的是歌剧——虽然那年头能去得起歌剧院的,也不是劳苦大众。

作曲家当时基本是靠贵族和教会供养。

莫扎特早年以神童之姿到处巡游,去的是巴伐利亚、维也纳和布拉格的宫廷。

15 岁之后有差不多十年,他在萨尔兹堡大主教门下工作,担当宫廷乐师和大主教小管弦乐团的作曲家:还是作为仆人,服务贵族。按照他给他爹写的信,据说吃饭时跟男仆、管家和点心师们坐一起。

值得一提的是:大主教不许他对公众举办音乐会,不能接受邀请去其他显贵家里表演。

后来莫扎特去了维也纳,很长时间里,是作为钢琴家到处演出,所谓“自由矛骑兵”。

这时候,他已经算是自由职业者作曲家了。虽然也不太富裕就是了。

莫扎特十四岁时,贝多芬出生。

贝多芬小时候,也被他那个不靠谱的爹当神童到处炫耀弹琴,十一岁去剧院工作,十三岁当风琴手。很苦。

但到 19 世纪前夜,贝多芬也差不多当上了自由职业者作曲家。他性格独立,颇以此自豪,觉得能不对贵族卑躬屈膝,是他人生的大成就。

1801 年时贝多芬 31 岁,很骄傲地写过信,给韦格勒——他聋了之后第一个告诉的朋友——说:

“我看见一个朋友受窘,我的钱袋又不够帮助他时,只要坐在书桌前,就能顷刻解决他的困难,多美妙!”

所以巴赫→莫扎特→贝多芬这三位,差不多是:

体制内创作者→先受雇于单位,然后出去跑自由职业→有固定委托合作伙伴的自由职业。

但值得一提的是:他们的器乐作品,大致还是偏小众;所以哪怕身为自由职业者作曲家,贝多芬们的器乐作品,许多还是接受委托,而非给大众表演的。

当时受大众欢迎的,还是歌剧。

所以贝多芬晚年在维也纳圈内声望极高,但在大众那里不太受欢迎。

1816 年维也纳有所谓“莫扎特和贝多芬是老学究,只有罗西尼才懂旋律”——罗西尼是当时的歌剧王。

贝多芬 1827 年逝世,他最后一次钢琴演奏会是 1814 年。在大众那里,他(的器乐作品)并不特别受欢迎。所以贝多芬晚年名气极大,但并不富裕。

1824 年 5 月,贝多芬传奇的《第九交响乐》首演。这是史上最传奇的音乐作品之一,但事后并不全是赞颂。有个观众就说这是乌鸦叫,是“噪音”——这个观众叫亚伯拉罕·门德尔松,维也纳著名的银行家,他儿子就是传奇的作曲家菲利克斯·门德尔松。

一个大音乐家的爸爸,自己也算有钱人,虽然品味不怎么样,但也算一个典型了:当时非专业音乐人,并不都能欣赏贝多芬的器乐作品:哪怕是不朽的贝九。

差不多要到贝多芬再下面一代,中产阶级慢慢起来了,那一波浪漫主义的器乐作品,才获得类似于流行音乐的待遇:

比如李斯特这种大众情人。

瓦格纳的歌剧成功则是另一个范畴了。顺便一提:李斯特和瓦格纳出生时,贝多芬差不多四十出头。

所以大概可以说:

巴赫到莫扎特到贝多芬的时代,虽然他们自己算是经历了体制内雇员到自由职业音乐家的变迁,但他们的器乐作品都不算是流行音乐,歌剧勉强算。

李斯特之后的时代,器乐作品流行过一阵,但终究也没到流行音乐那地步。

关于器乐作品与流行作品的差别,耶鲁大学有位先生提过个比较直观的数据角度:

现存 80%的民谣与流行乐,都是大调作品——这意思是,但凡听见小调作品,那基本可以排除是流行乐了。

比如:贝九就是 D 小调……

数据角度讲,现存的古典音乐,大概 20%是歌剧,80%是无歌词器乐——如果歌剧可以算那个时代的流行音乐,那大概现存古典乐里,也就二成曾经算流行乐吧?

最后,流行不流行这个,其实也得看后世评价。

毕竟古典乐也有鄙视链嘛:古典乐里的流行乐,就很容易被事后吐槽。

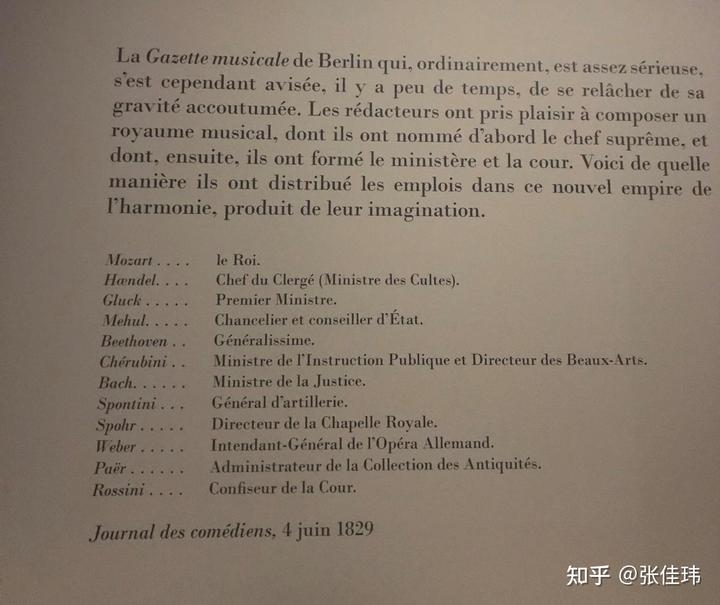

下面这个,是 1829 年的一段报纸评价,至今仍在巴黎歌剧院留着:

说论音乐,莫扎特是国王,格鲁克是首相,贝多芬是大元帅,巴赫是司法部长。

而罗西尼,流行歌剧之王,当时的流行乐能手:

是宫廷糖果商……