中国的本地的常见食用淡水鱼,为什么大都刺多?纯粹是因为自然条件不好吗?

这个问题真的很有意思,并且想要系统地阐述其实并不容易! 但作为一个刚好具备生态学 / 分类学 / 鱼类学背景的资深钓鱼佬,我很乐意给大家科学性地系统阐述下!!! 超省流版: 1.中国本土常见食用淡水鱼刺多,与自然条件好坏并无关系 2.刺多的原因其实可以总结为一句话:生而为鲤,我很抱歉 正文部分: 这个问题其实细分为三个问题: 1.在中国野外,钓鱼佬能钓到哪些淡水鱼呢? 2.为什么中国常见的淡水鱼刺那么多? 3.为什么另外的一些国家(比如美国),常见的淡水鱼刺没那么多? 接下来就让我们来一一阐述吧!!! 1.在中国野外,钓鱼佬能钓到哪些淡水鱼呢? 首先明确一点,在中国野外,钓鱼佬能钓到树枝、钓到拖鞋、挂住石头,但是通常是钓不到鱼的 (不是)(别打我)(我开玩笑的) 咳咳,玩完钓鱼佬的空军梗后,我们开始说正经的 先说长江,截止至 2021 年,长江历史分布的鱼类 458 种,以鲤形目鱼类最多,314 种,占比 68.6%;鲇形目其次,50 种,占 10.9%;虾虎鱼目 28 种,占 6.1%;鲈形目 11 种,占 2.4%;紧随其后的是胡瓜鱼目 9 种,鲀形目 7 种,鲽形目 6 种;鲱形目、鲟形目、攀鲈目各 5 种;鲻形目、合鳃鱼目各 3 种;鳗鲡目、鲑形目、颌针鱼目、慈鲷目各 2 种;脂鲤目、䲗目、鲥形目、鳉形目各 1 种 https://www.inaturalist.org/taxa/187798-Opsariichthys-bidens ↑长江鲤形目代表一:马口鱼(Opsariichthys bidens) ©去种田的向凹凸 ↑长江鲤形目代表二:鲫鱼(Carassius auratus) ©去种田的向凹凸 ↑长江鲤形目代表三:鲤鱼(Cyprinus carpio) https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.1079/cabicompendium.64278 ↑长江鲇形目代表:花鲇 / 鲇 (Silurus asotus) https://uk.inaturalist.org/taxa/187363-Eleotris-oxycephala ↑长江虾虎鱼目代表:尖头塘鳢 (Eleotris oxycephala),虾虎鱼们俗称趴趴鱼 https://qihangras.com/siniperca-chuatsi-indoor-aquaculture/ ↑长江鲈形目代表:鳜鱼 (Siniperca chuatsi) 鲤形目(鲤鱼等)、鲇形目(鲶鱼等)、虾虎鱼目(趴趴鱼等)、鲈形目(鳜鱼 / 鲈鱼)是长江流域最常见的 4 大类鱼,加在一起占据长江历史分布总鱼类的 88%,也是钓鱼佬们在长江最可能钓到的鱼类 参考文献[1] ↑长江各流域鱼类物种数的分布 类似的,黄河历史共分布有本土鱼类 12 目 21 科 78 属147 种, 其中鲤形目最多,115 种,占比 78.0%;鲇形目其次,11 种,占比 8%;鲈形目第三,8 种,占 5%;其余各目的种类均不足 4 种, 有 7 个目分别只有 1 种 参考文献[2] ↑黄河鱼类目的组成 广东省内陆江河共分布有鱼类 21 目 74 科 207 属351 种,其中鲤形目最多,158 种,占比 45.0%;鲈形目其次,94 种,占比 26.8%;鲇形目第三,29 种,占 8.3%;鲱形目第四,11 种,占 比 3.1%;其他 17 目鱼类物种数量均在 10 种以下,合计占比 16.8% 西藏在 2017 年以前共记录鱼类 6 目 11 科 36 属90 种,其中鲤形目最多,70 种,占比 77.8%;鲇形目其次,14 种,占比 15.6%;鲈形目第三,3 种,占比 3.3%;剩下鲱形目、合鳃目和颌针鱼目各 1 种 广西省淡水及河口地区共记录鱼类 15 目 37 科 143 属290 种(及亚种),其中纯淡水鱼 258 种。在纯淡水鱼里,鲤形目最多,200 种(及亚种),占比 77.5%;鲈形目其次,29 种,占比 11.2%;鲇形目第三,27 种,占 10.5%;剩下鳉形目和合鳃鱼目各 1 种 参考文献[4] ↑广西及其邻近地区淡水鱼类物种多样性比较 看到这里,相信在座的各位聪明的读者们已经注意到了吧: 在中国淡水流域,鲤形目、鲇形目和鲈形目堪称中国本土淡水鱼三大巨头。而在三巨头里,鲤形目又是王中之王,无论是从北到南还是从东到西,鲤形目始终是中国物种数量最多,同时也是资源最为丰富的本土淡水鱼 而这件事情本身,便导向了我们的第二个问题—— 2.为什么中国常见的淡水鱼刺那么多? 生而为鲤,我很抱歉——中国常见食用淡水鱼的刺多,本质是鲤形目的刺多 正如我们上一部分里所讲的那般,鲤形目、鲇形目和鲈形目是中国本土淡水鱼三大巨头,并且其中鲤形目独占鳌头,遥遥领先 与此同时,这中国本土淡水鱼三巨头并非都是刺多的——鲤形目的刺非常多,但鲇形目和鲈形目其实是相对少的 参考文献[6] ↑通过 X 光摄影和解剖对鲤形目鲤科云南金线鲃(Sinocyclocheilus grahami)的肌间骨(IB)进行计数。(a) 带有分区标记的鱼体 X 光侧视图;(b) 从解剖鱼体中提取出的肌间骨侧视图。从图中可以看出鲤形目存在的大量肌间骨(肌间刺) ↑鲇形目斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus)的骨骼,并无肌间骨(肌间刺)的存在 https://australian.museum/learn/animals/fishes/parts-of-a-fish/ ↑鲈形目尼罗尖吻鲈 (Lates niloticus)的骨骼示意图,并无肌间骨(肌间刺)的存在 鲤形目的刺多,本质是肌间骨(肌间刺 /Intermuscular bones)多 肌间骨是一种小而坚硬的骨质棘状结构,是由相邻肌节之间的肌间隔骨化形成的,在形态结构较为原始的硬骨鱼类,尤其是鲤科(鲤形目)鱼类中非常常见 而随着鱼类的演化,肌间刺是逐渐消失的 参考文献[7] ↑肌腱骨化的分布情况绘制在由已发表的科级系统发育树整合而成的超级系统发育树(共 88 个分类单元)。具有骨化肌腱的分类单元以彩色方块符号标注。 符号及缩写说明: ENT:上神经肋(epineural) EPT:上肋(epipleural);POT:后向肌腱(posteriorly oriented tendon); AOT:前向肌腱(anteriorly oriented tendon); eLT:背轴侧肌腱(epaxial lateral tendon) ;hLT:腹轴侧肌腱(hypaxial lateral tendon) 在上面的这副系统发育树图中,鲤形目被包含于骨鲱群 (Otocephala)里,位于图中被粉色圈圈起来的部分,很明显位于系统发育树的基部 而在鲤形目之后,随着鱼类群的演化,肌间骨呈现明显的减少倾向。而到了最下面被紫色圈圈起来的鲈形目(Perciformes),除了上神经肋还经常骨化,鲈形目已经几乎完全没有其它骨化的肌腱(上神经肋骨化后和椎骨连在一起,不影响吃鱼) 参考文献[8] ↑鱼类系统发育图,从上至下的几个圈子分别是硬骨鱼、鲤形目 Cypriniformes、鲇形目 Siluriformes 和鲈形亚类 Percomorphaceae。可以看出鲤形目位于发育树非常基部的位置,鲇形目和鲤形目的位置相近,鲈形目(亚类)位于分支树最下边 所以中国本土食用淡水鱼类的刺多,本质是中国鲤形目物种多,而鲤形目的刺多 而中国的淡水鲤形目为什么那么多呢? 这与中国淡水鱼类的演化史相关——因为中国是鲤形目多样性的发源地和热点地区 参考文献[9] ↑基于统计扩散 - 隔离分析(S-DIVA) 的鲤形目鱼类地理演化,各类群当前的分布区域以字母表示,节点处的饼状图显示不同祖先分布范围的概率,六个地理区域为:(A)欧洲,(B)西伯利亚,(C)北美,(D)非洲,(E)东亚,以及(F)南亚 根据对鲤形目的基因分析,东亚和南亚是鲤形目的发源地和热点地区 中国的淡水鲤形目多,本质是这片大陆的历史悠久,鲤形目可以在很早的地质时期,便在这片土地上演化出来,繁荣扩散,并提前占据了大量的淡水鱼类生态位,演化出了包括大体型的鱤鱼、青鱼;中等体型的草鱼、鲢鱼;小体型的马口、麦穗等数以百计的鲤形目物种 这些数以百计的鲤形目物种,只要没有灭绝,便能延续至今,成为中国淡水鱼的王中王 而也直接导致了中国常见食用淡水鱼(指鲤形目)刺多 但与此同时,虽然不如鲤形目,但是在中国相对常见的鲇形目和鲈形目的鱼刺很少。所以假如孩子吃鲤鱼 / 鲫鱼嫌刺多的话,可以给他们买点鲇形目的鲶鱼 / 鮰鱼,或者鲈形目的各种鲈鱼 / 鳜鱼之类吧,这些鱼的刺并不多 3.为什么另外的一些国家(比如美国),常见的淡水鱼刺没那么多? 因为别的国家的淡水鱼类演化史与中国不同 以美国为例,接下来我将给你们展现美国不同鱼类群的化石记录,我们可以从中推测出美国不同鱼类群的扩散、发展方向 图片左下角的是地质时期,从先到后分别是:古新世 (Paleocene,6500-5600 万年前)、始新世(Eocene,5600-3400 万年前)、渐新世 (Oligocene,3400-2300 万年前)、中新世 (Miocene,2300-533 万年前)、上新世 (Pliocene,530-260 万年前)、更新世 (Pleistocene,260-1.17 万年前) 首先是鲤形目鲤科(Cyprinidae)的化石记录: 参考文献[10] ↑鲤形目鲤科(Cyprinidae)的化石记录 根据化石记录的事件顺序,我们可以看出北美洲的鲤科是在渐新世 (Oligocene,3400-2300 万年前)时期,通过北美洲西北角自亚洲而来的,并且整体呈现出从西北向东南扩散的趋势 然后是鲇形目北美鲶科(Ictaluridae)和鲈形亚类太阳鱼目太阳鱼科(Centrarchidae)的化石记录: 参考文献[10] ↑鲇形目北美鲶科(Ictaluridae)的化石记录 根据化石记录的事件顺序,我们可以看出北美洲的北美鲶科是在古新世 (Paleocene,6500-5600 万年前)时期,在北美中部独立演化出来的,便随着朝着四方扩散 而在北美鲶科演化并扩散的时候,亚洲的鲤形目鲤科还没来 参考文献[10] ↑鲈形亚类太阳鱼目太阳鱼科(Centrarchidae)的化石记录 类似的,根据化石记录的事件顺序,我们可以看出北美洲的鲈形亚类太阳鱼目太阳鱼科是在始新世(Eocene,5600-3400 万年前)时期,在北美中部独立演化出来的,便随着朝着四方扩散 而在太阳鱼科演化并扩散的时候,亚洲的鲤形目鲤科同样还没来 于是北美鲶科和太阳鱼科便赶在鲤科来之前,抢占了北美淡水鱼类的生态位,并在鲤科到来后,与鲤科一起组成了北美洲淡水鱼三大巨头(北美鲶科、太阳鱼科、鲤科) 而后来的鲤科在面对北美鲶科和太阳鱼科的时候并无优势,更多时候是以米诺鱼 (Minnow)之类的小型鱼身份出现在北美的,而北美淡水顶级捕食者的生态位则被北美鲶科和太阳鱼科牢牢占据 ↑我在北美捞的小型鲤形目,可能是鲤科雅罗鱼亚科的黑吻鱥(Rhinichthys atratulus) ↑我在北美钓到的鲈形亚类太阳鱼科的驼背太阳鱼(Lepomis gibbosus)和鲈形目狼鲈科的美洲狼鲈(Morone americana) ↑我在北美钓到鲇形目北美鲶科的斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus),国内俗称钳鱼、清江鱼 在北美,钓鱼时最容易钓到淡水鱼,便包括北美鲶科的斑点叉尾鮰、云斑鮰(Ameiurus nebulosus)和长鳍真鮰(Ictalurus furcatus)等;太阳鱼科的大口黑鲈(Micropterus salmoides)、蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)、驼背太阳鱼等多种太阳鱼,以及岩钝鲈(Ambloplites rupestris)等;而在不考虑入侵物种的情况下,可以钓到的本土中大型鲤形目寥寥无几(只有包括亚口鱼科在内的

这个问题真的很有意思,并且想要系统地阐述其实并不容易!

但作为一个刚好具备生态学 / 分类学 / 鱼类学背景的资深钓鱼佬,我很乐意给大家科学性地系统阐述下!!!

超省流版:

1.中国本土常见食用淡水鱼刺多,与自然条件好坏并无关系

2.刺多的原因其实可以总结为一句话:生而为鲤,我很抱歉

正文部分:

这个问题其实细分为三个问题:

1.在中国野外,钓鱼佬能钓到哪些淡水鱼呢?

2.为什么中国常见的淡水鱼刺那么多?

3.为什么另外的一些国家(比如美国),常见的淡水鱼刺没那么多?

接下来就让我们来一一阐述吧!!!

1.在中国野外,钓鱼佬能钓到哪些淡水鱼呢?

首先明确一点,在中国野外,钓鱼佬能钓到树枝、钓到拖鞋、挂住石头,但是通常是钓不到鱼的

(不是)(别打我)(我开玩笑的)

咳咳,玩完钓鱼佬的空军梗后,我们开始说正经的

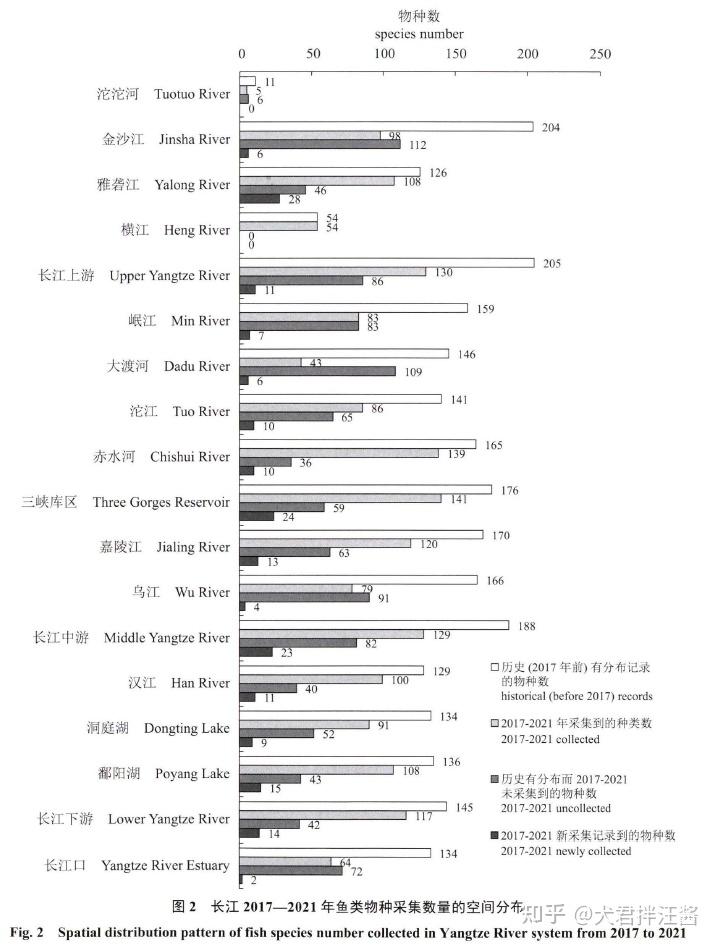

先说长江,截止至 2021 年,长江历史分布的鱼类 458 种,以鲤形目鱼类最多,314 种,占比 68.6%;鲇形目其次,50 种,占 10.9%;虾虎鱼目 28 种,占 6.1%;鲈形目 11 种,占 2.4%;紧随其后的是胡瓜鱼目 9 种,鲀形目 7 种,鲽形目 6 种;鲱形目、鲟形目、攀鲈目各 5 种;鲻形目、合鳃鱼目各 3 种;鳗鲡目、鲑形目、颌针鱼目、慈鲷目各 2 种;脂鲤目、䲗目、鲥形目、鳉形目各 1 种

↑长江鲤形目代表一:马口鱼(Opsariichthys bidens)

↑长江鲤形目代表二:鲫鱼(Carassius auratus)

↑长江鲤形目代表三:鲤鱼(Cyprinus carpio)

↑长江鲇形目代表:花鲇 / 鲇 (Silurus asotus)

↑长江虾虎鱼目代表:尖头塘鳢 (Eleotris oxycephala),虾虎鱼们俗称趴趴鱼

↑长江鲈形目代表:鳜鱼 (Siniperca chuatsi)

鲤形目(鲤鱼等)、鲇形目(鲶鱼等)、虾虎鱼目(趴趴鱼等)、鲈形目(鳜鱼 / 鲈鱼)是长江流域最常见的 4 大类鱼,加在一起占据长江历史分布总鱼类的 88%,也是钓鱼佬们在长江最可能钓到的鱼类

↑长江各流域鱼类物种数的分布

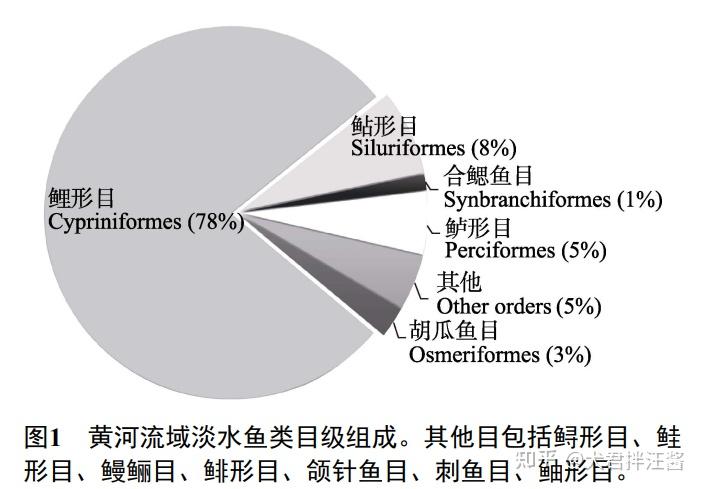

类似的,黄河历史共分布有本土鱼类 12 目 21 科 78 属147 种, 其中鲤形目最多,115 种,占比 78.0%;鲇形目其次,11 种,占比 8%;鲈形目第三,8 种,占 5%;其余各目的种类均不足 4 种, 有 7 个目分别只有 1 种

↑黄河鱼类目的组成

广东省内陆江河共分布有鱼类 21 目 74 科 207 属351 种,其中鲤形目最多,158 种,占比 45.0%;鲈形目其次,94 种,占比 26.8%;鲇形目第三,29 种,占 8.3%;鲱形目第四,11 种,占 比 3.1%;其他 17 目鱼类物种数量均在 10 种以下,合计占比 16.8%

西藏在 2017 年以前共记录鱼类 6 目 11 科 36 属90 种,其中鲤形目最多,70 种,占比 77.8%;鲇形目其次,14 种,占比 15.6%;鲈形目第三,3 种,占比 3.3%;剩下鲱形目、合鳃目和颌针鱼目各 1 种

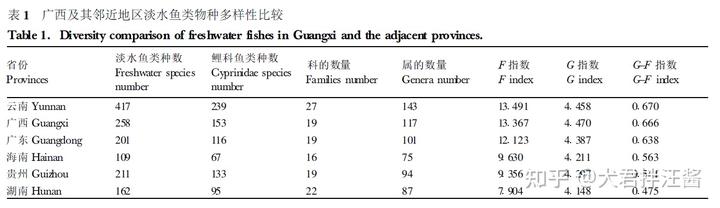

广西省淡水及河口地区共记录鱼类 15 目 37 科 143 属290 种(及亚种),其中纯淡水鱼 258 种。在纯淡水鱼里,鲤形目最多,200 种(及亚种),占比 77.5%;鲈形目其次,29 种,占比 11.2%;鲇形目第三,27 种,占 10.5%;剩下鳉形目和合鳃鱼目各 1 种

↑广西及其邻近地区淡水鱼类物种多样性比较

看到这里,相信在座的各位聪明的读者们已经注意到了吧:

在中国淡水流域,鲤形目、鲇形目和鲈形目堪称中国本土淡水鱼三大巨头。而在三巨头里,鲤形目又是王中之王,无论是从北到南还是从东到西,鲤形目始终是中国物种数量最多,同时也是资源最为丰富的本土淡水鱼

而这件事情本身,便导向了我们的第二个问题——

2.为什么中国常见的淡水鱼刺那么多?

生而为鲤,我很抱歉——中国常见食用淡水鱼的刺多,本质是鲤形目的刺多

正如我们上一部分里所讲的那般,鲤形目、鲇形目和鲈形目是中国本土淡水鱼三大巨头,并且其中鲤形目独占鳌头,遥遥领先

与此同时,这中国本土淡水鱼三巨头并非都是刺多的——鲤形目的刺非常多,但鲇形目和鲈形目其实是相对少的

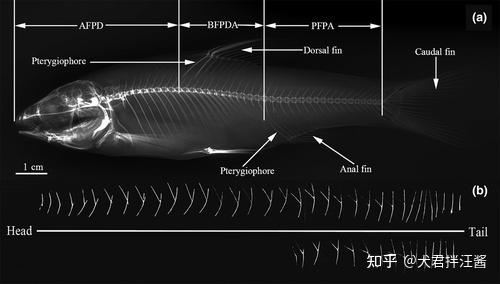

↑通过 X 光摄影和解剖对鲤形目鲤科云南金线鲃(Sinocyclocheilus grahami)的肌间骨(IB)进行计数。(a) 带有分区标记的鱼体 X 光侧视图;(b) 从解剖鱼体中提取出的肌间骨侧视图。从图中可以看出鲤形目存在的大量肌间骨(肌间刺)

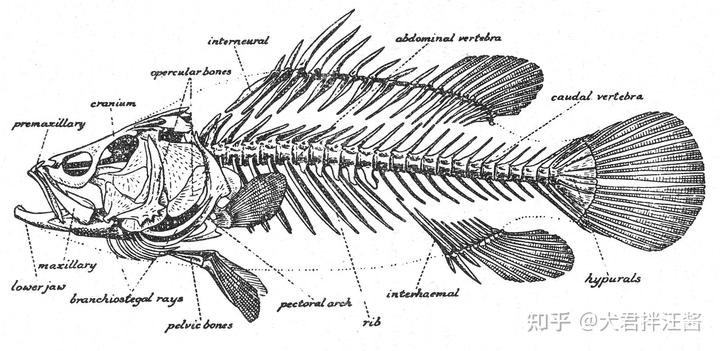

↑鲇形目斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus)的骨骼,并无肌间骨(肌间刺)的存在

↑鲈形目尼罗尖吻鲈 (Lates niloticus)的骨骼示意图,并无肌间骨(肌间刺)的存在

鲤形目的刺多,本质是肌间骨(肌间刺 /Intermuscular bones)多

肌间骨是一种小而坚硬的骨质棘状结构,是由相邻肌节之间的肌间隔骨化形成的,在形态结构较为原始的硬骨鱼类,尤其是鲤科(鲤形目)鱼类中非常常见

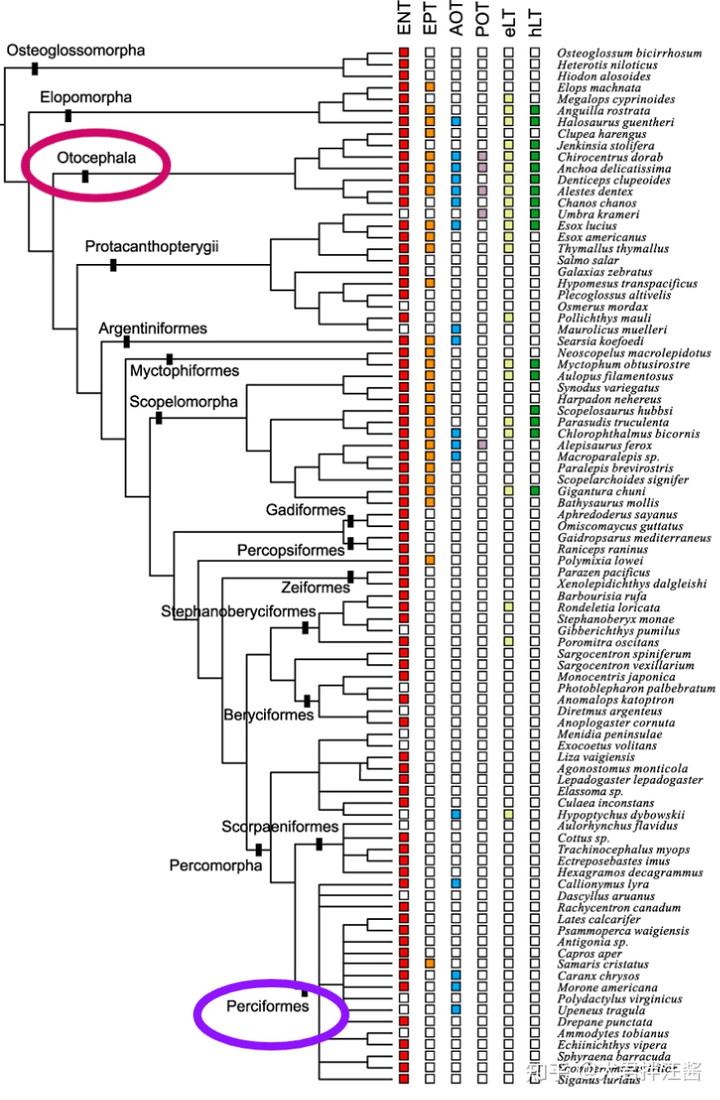

而随着鱼类的演化,肌间刺是逐渐消失的

↑肌腱骨化的分布情况绘制在由已发表的科级系统发育树整合而成的超级系统发育树(共 88 个分类单元)。具有骨化肌腱的分类单元以彩色方块符号标注。 符号及缩写说明: ENT:上神经肋(epineural) EPT:上肋(epipleural);POT:后向肌腱(posteriorly oriented tendon); AOT:前向肌腱(anteriorly oriented tendon); eLT:背轴侧肌腱(epaxial lateral tendon) ;hLT:腹轴侧肌腱(hypaxial lateral tendon)

在上面的这副系统发育树图中,鲤形目被包含于骨鲱群 (Otocephala)里,位于图中被粉色圈圈起来的部分,很明显位于系统发育树的基部

而在鲤形目之后,随着鱼类群的演化,肌间骨呈现明显的减少倾向。而到了最下面被紫色圈圈起来的鲈形目(Perciformes),除了上神经肋还经常骨化,鲈形目已经几乎完全没有其它骨化的肌腱(上神经肋骨化后和椎骨连在一起,不影响吃鱼)

↑鱼类系统发育图,从上至下的几个圈子分别是硬骨鱼、鲤形目 Cypriniformes、鲇形目 Siluriformes 和鲈形亚类 Percomorphaceae。可以看出鲤形目位于发育树非常基部的位置,鲇形目和鲤形目的位置相近,鲈形目(亚类)位于分支树最下边

所以中国本土食用淡水鱼类的刺多,本质是中国鲤形目物种多,而鲤形目的刺多

而中国的淡水鲤形目为什么那么多呢?

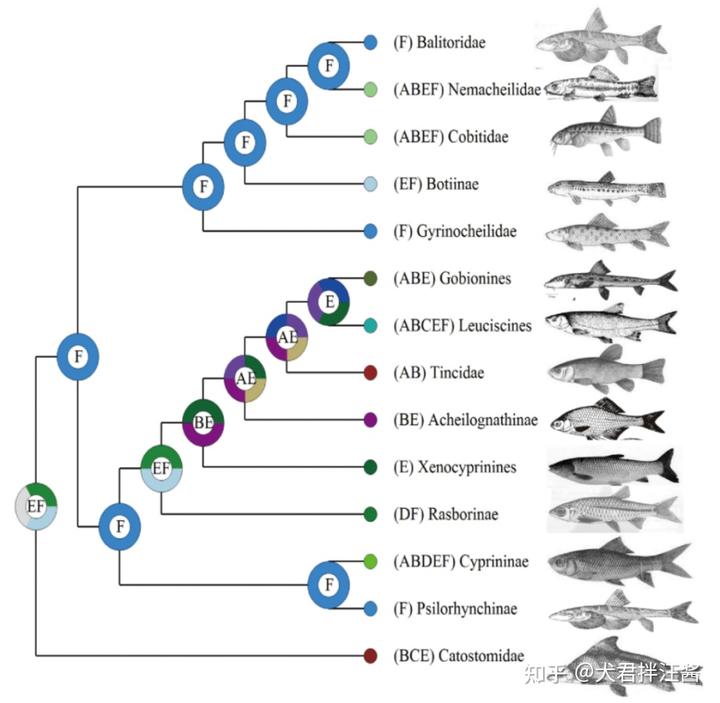

这与中国淡水鱼类的演化史相关——因为中国是鲤形目多样性的发源地和热点地区

↑基于统计扩散 - 隔离分析(S-DIVA) 的鲤形目鱼类地理演化,各类群当前的分布区域以字母表示,节点处的饼状图显示不同祖先分布范围的概率,六个地理区域为:(A)欧洲,(B)西伯利亚,(C)北美,(D)非洲,(E)东亚,以及(F)南亚

根据对鲤形目的基因分析,东亚和南亚是鲤形目的发源地和热点地区

中国的淡水鲤形目多,本质是这片大陆的历史悠久,鲤形目可以在很早的地质时期,便在这片土地上演化出来,繁荣扩散,并提前占据了大量的淡水鱼类生态位,演化出了包括大体型的鱤鱼、青鱼;中等体型的草鱼、鲢鱼;小体型的马口、麦穗等数以百计的鲤形目物种

这些数以百计的鲤形目物种,只要没有灭绝,便能延续至今,成为中国淡水鱼的王中王

而也直接导致了中国常见食用淡水鱼(指鲤形目)刺多

但与此同时,虽然不如鲤形目,但是在中国相对常见的鲇形目和鲈形目的鱼刺很少。所以假如孩子吃鲤鱼 / 鲫鱼嫌刺多的话,可以给他们买点鲇形目的鲶鱼 / 鮰鱼,或者鲈形目的各种鲈鱼 / 鳜鱼之类吧,这些鱼的刺并不多

3.为什么另外的一些国家(比如美国),常见的淡水鱼刺没那么多?

因为别的国家的淡水鱼类演化史与中国不同

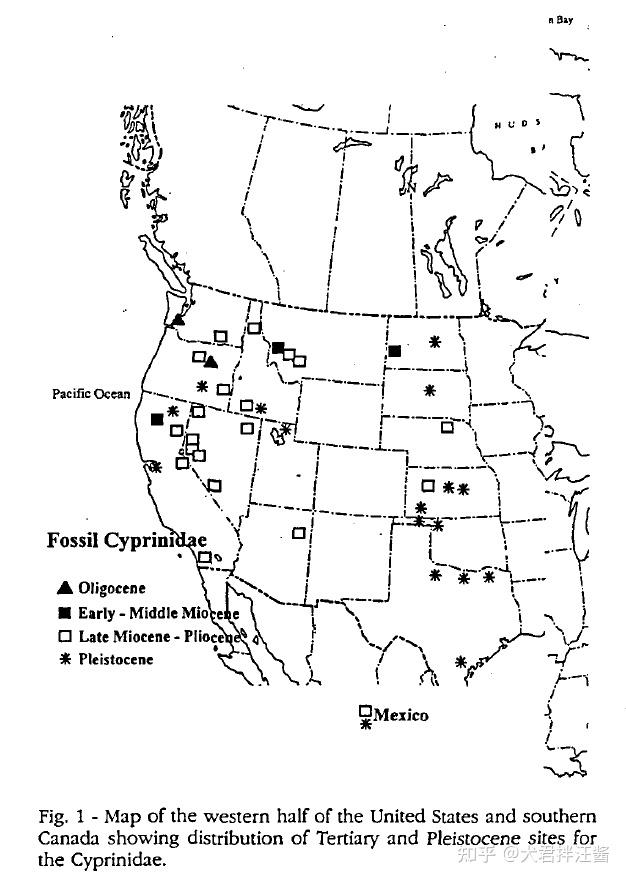

以美国为例,接下来我将给你们展现美国不同鱼类群的化石记录,我们可以从中推测出美国不同鱼类群的扩散、发展方向

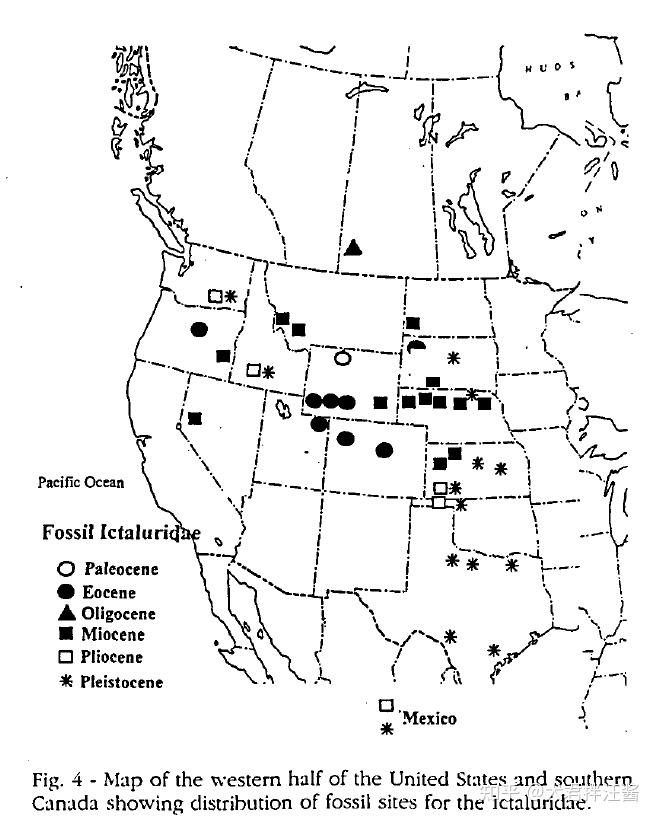

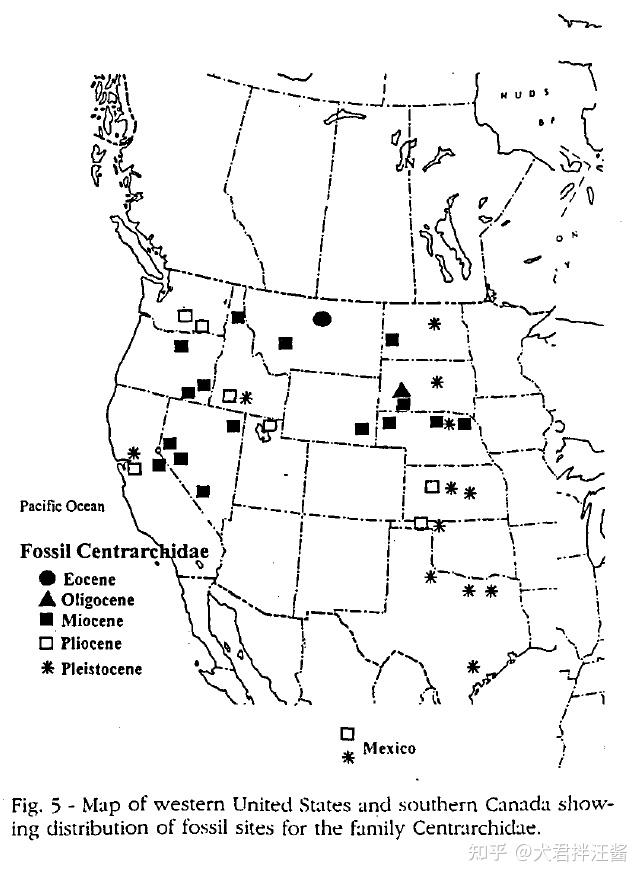

图片左下角的是地质时期,从先到后分别是:古新世 (Paleocene,6500-5600 万年前)、始新世(Eocene,5600-3400 万年前)、渐新世 (Oligocene,3400-2300 万年前)、中新世 (Miocene,2300-533 万年前)、上新世 (Pliocene,530-260 万年前)、更新世 (Pleistocene,260-1.17 万年前)

首先是鲤形目鲤科(Cyprinidae)的化石记录:

↑鲤形目鲤科(Cyprinidae)的化石记录

根据化石记录的事件顺序,我们可以看出北美洲的鲤科是在渐新世 (Oligocene,3400-2300 万年前)时期,通过北美洲西北角自亚洲而来的,并且整体呈现出从西北向东南扩散的趋势

然后是鲇形目北美鲶科(Ictaluridae)和鲈形亚类太阳鱼目太阳鱼科(Centrarchidae)的化石记录:

↑鲇形目北美鲶科(Ictaluridae)的化石记录

根据化石记录的事件顺序,我们可以看出北美洲的北美鲶科是在古新世 (Paleocene,6500-5600 万年前)时期,在北美中部独立演化出来的,便随着朝着四方扩散

而在北美鲶科演化并扩散的时候,亚洲的鲤形目鲤科还没来

↑鲈形亚类太阳鱼目太阳鱼科(Centrarchidae)的化石记录

类似的,根据化石记录的事件顺序,我们可以看出北美洲的鲈形亚类太阳鱼目太阳鱼科是在始新世(Eocene,5600-3400 万年前)时期,在北美中部独立演化出来的,便随着朝着四方扩散

而在太阳鱼科演化并扩散的时候,亚洲的鲤形目鲤科同样还没来

于是北美鲶科和太阳鱼科便赶在鲤科来之前,抢占了北美淡水鱼类的生态位,并在鲤科到来后,与鲤科一起组成了北美洲淡水鱼三大巨头(北美鲶科、太阳鱼科、鲤科)

而后来的鲤科在面对北美鲶科和太阳鱼科的时候并无优势,更多时候是以米诺鱼 (Minnow)之类的小型鱼身份出现在北美的,而北美淡水顶级捕食者的生态位则被北美鲶科和太阳鱼科牢牢占据

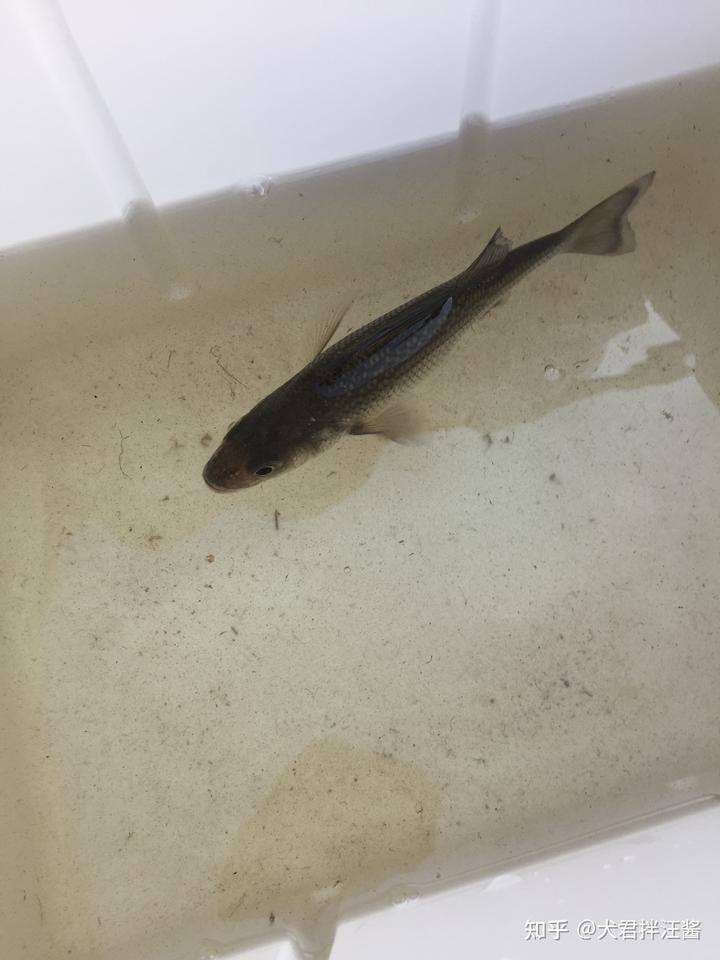

↑我在北美捞的小型鲤形目,可能是鲤科雅罗鱼亚科的黑吻鱥(Rhinichthys atratulus)

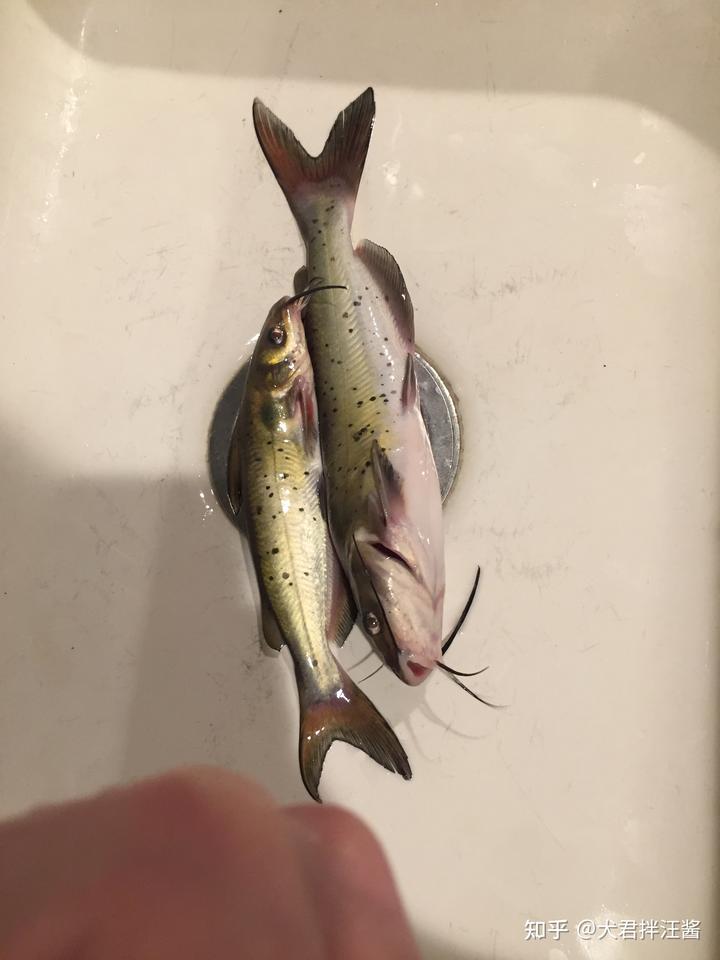

↑我在北美钓到的鲈形亚类太阳鱼科的驼背太阳鱼(Lepomis gibbosus)和鲈形目狼鲈科的美洲狼鲈(Morone americana)

↑我在北美钓到鲇形目北美鲶科的斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus),国内俗称钳鱼、清江鱼

在北美,钓鱼时最容易钓到淡水鱼,便包括北美鲶科的斑点叉尾鮰、云斑鮰(Ameiurus nebulosus)和长鳍真鮰(Ictalurus furcatus)等;太阳鱼科的大口黑鲈(Micropterus salmoides)、蓝鳃太阳鱼(Lepomis macrochirus)、驼背太阳鱼等多种太阳鱼,以及岩钝鲈(Ambloplites rupestris)等;而在不考虑入侵物种的情况下,可以钓到的本土中大型鲤形目寥寥无几(只有包括亚口鱼科在内的少数类群)

也因此,美国本地的常见可食用淡水鱼很大一部分刺不多,其本质是北美鲶科和太阳鱼科的本土淡水鱼种数量多资源丰富,而中大型鲤形目的鱼种数量少资源少

而这种差异,是由亚洲和北美洲不同的鱼类演化历史所决定

总结:

生而为鲤,我很抱歉——中国本土常见食用淡水鱼的刺多,本质是中国的淡水鲤形目物种数量多而资源丰富

而在别的大陆,比如北美洲,由于本土鱼类有着截然不同的演化历史,北美洲的本土淡水鱼以北美鲶科和太阳鱼科为主,这使得北美洲的本土常见食用淡水鱼的刺不多

这和自然条件好不好没有关系,而是跟当地的鱼类演化历史相关

最后…我真的能钓到鱼!!!

以上!

©犬君拌汪酱 知乎认证生物学、动物学、昆虫学优秀答主,快来关注这条人畜无害的生态狗吧!!!

喜欢这篇回答的话给个点赞分享喜欢关注四连吧谢谢!!!

参考文献:

- 杨海乐,沈丽,何勇凤,等. 长江水生生物资源与环境本底状况调查(2017—2021). 水产学报. 2023.

- 赵亚辉, 邢迎春, 吕彬彬, 周传江, 杨文波, 赵凯. 黄河流域淡水鱼类多样性和保护. 生物多样性. 2020.

- 夏雨果,陈蔚涛,李新辉,朱书礼,李 捷,李跃飞. 广东省内陆江河鱼类多样性. 南方水产科学. 2024.

- 王丹,赵亚辉,张春光,周解. 广西野生淡水鱼类的物种多样性及其资源的可持续利用. 动物分类学报. 2007.

- 刘明典, 朱峰跃, 朱挺兵, 李雷, 王琳, 刘香江, 朱仁, 刘飞, 岑祥, 胡飞飞, 金星, 袁立来,等. 西藏水生生物资源与环境本底状况调查 (2017—2021). 水产学报, 2025.

- Evolution of the intermuscular bones in the Cyprinidae (Pisces) from a phylogenetic perspective K Yang, W Jiang, X Wang, Y Zhang, X Pan, J Yang Ecology and Evolution, 2019

- The homology and origins of intermuscular bones in fishes: phylogenetic or biomechanical determinants? N Danos, AB Ward Biological Journal of the Linnean Society, 2012

- Phylogenetic classification of bony fishes. R Betancur-R, EO Wiley, G Arratia, A Acero… - BMC Ecology and Evolution, 2017

- Phylogenetic relationships of Cypriniformes and plasticity of pharyngeal teeth in the adaptive radiation of cyprinids. W Tao, L Yang, RL Mayden, S He. Science China Life Sciences. 2019.

- Development of the North American Tertiary freshwater fish fauna with a look at parallel trends found in the European record. TM Cavender. Italian Journal of Zoology. 1998.