为什么中国境内没有狮子却有「狮」这个字呢?

谢邀,“狮”这个字至少出现在东汉之后,确实晚于中国人第一次见到狮子。所以,东汉初期,西方国家把狮子带到中国时,中国人将其称为“师子”: (东汉)章帝章和元年,安息国遣使献师子、符拔。——《后汉书·西域传·安息国》 所以,带“犭“字旁的“狮”字应该是后来造的,造字在历朝历代都存在,并不是所有汉字都是一开始就造好的。就连时代稍晚于汉章帝的《说文解字》也没有收录“狮”字。 中国在冰河时代之后确实没有野生狮子,但邻近的印度、安息(今伊朗)一直都有亚洲狮(Asiatic lion), 伊朗的亚洲狮直到 1940 年代才彻底灭绝,也就比咱们的野生华南虎早了几十年。 印度的亚洲狮在今天的吉尔国家公园(Gir National Park)还有 600 多头,是亚洲狮最后的火种。详细的可以看这个纪录片 野性印度的秘密 第三集 亚洲狮的鬃毛比非洲狮稍短一点,狮群规模也小很多 而古代的中亚、西亚国家确实会把上述这些地方的狮子带到中国来。 疏勒王遣使文時诣阙,献师子封牛,似虎,正黃有髥耏,尾端茸毛大如斗。 《东观汉记·帝纪三·敬宗孝顺皇帝》 来源:影印古籍资料·东观汉记 这里的“师”应该是音译古波斯语 shir,跟今天的音译方法很像:一开始没有专门的字,只是用读音接近的字去拟音。 我们可以看出,至少东汉时期,还不存在带“犭”字旁的“狮”字,就连著名的《说文解字》里都没有这个字。不过一百多年后,晋代郭璞的《尔雅注》中,已经将“师子”转写为“狮子”,可能“狮”字就出现于这段时期 古代造字比今天容易,加个“犭”字旁是日常操作。 不过今天也有类似的习惯,比如,很多人都觉得“树懒”的名字看着别扭,总想写成“树獭(tǎ)”,毕竟语言文字这东西,用习惯了就会上瘾。 再比如,民国时期的《动物学大辞典》把 okapi 翻译为“霍加披”,但将近一百年后的 2012 版《现代汉语词典》已经改为“㺢㹢狓” 1927 年版《动物学大辞典》2081 页 㺢㹢狓是长颈鹿的近亲,都有长舌头,算是一种脖子不长的“长颈鹿” 当然,这两个例子不完全是造新字,而是挪用其他已有的字,不过还是顺应了相同的用字习惯。但挪用已有的字这种做法,也同样激起了很多人的疑问:“中国没有㺢㹢狓,为什么会有㺢、㹢、狓三个字?” 其实,“㹢”字本来指“玃(jué)”,是一种猴子,“狓”本来表示猖狂、顽皮,这两个都是挪用已有汉字,不过“㺢”我没查到,这个搞不好也是近代新造的字,至少清代的《康熙字典》就没有这个字。 此外,宋代的《广韵》把“狮”字解释为“犬生二子”,这个应该是来源于《尔雅·释畜》:“犬生三猣(zōng),二師,一玂(qí)。”意思是:狗生下三个崽就叫“猣”,生两个就叫“师”,生一个就叫“玂”。不过这里的“师”虽然也表示动物,但它和汉代的“师子”到底是不是一回事,已经不可考,个人感觉应该不是一回事。所以《广韵》里给这个“师”也加上“犭”字旁,应该算是一种平行演化,但本质上可能不是同一个含义。 查看知乎讨论

谢邀,“狮”这个字至少出现在东汉之后,确实晚于中国人第一次见到狮子。所以,东汉初期,西方国家把狮子带到中国时,中国人将其称为“师子”:

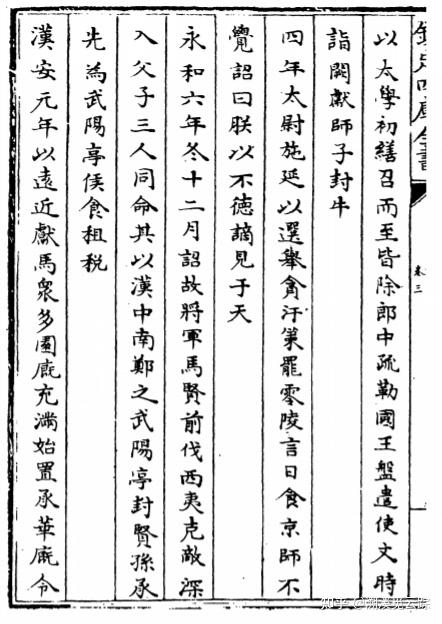

(东汉)章帝章和元年,安息国遣使献师子、符拔。——《后汉书·西域传·安息国》

所以,带“犭“字旁的“狮”字应该是后来造的,造字在历朝历代都存在,并不是所有汉字都是一开始就造好的。就连时代稍晚于汉章帝的《说文解字》也没有收录“狮”字。

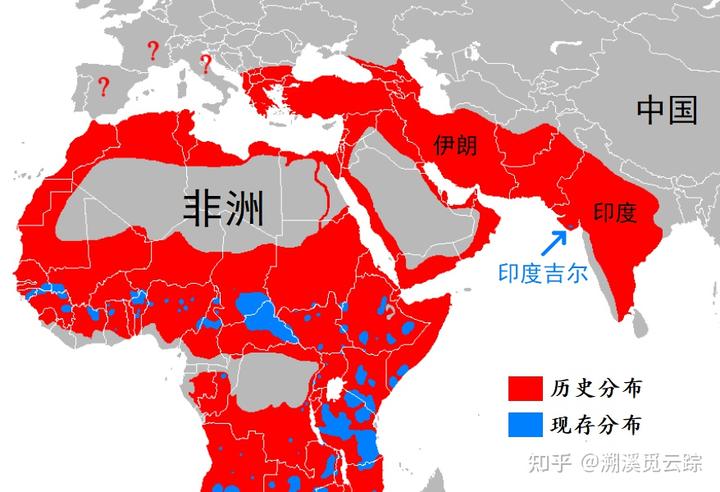

中国在冰河时代之后确实没有野生狮子,但邻近的印度、安息(今伊朗)一直都有亚洲狮(Asiatic lion),

伊朗的亚洲狮直到 1940 年代才彻底灭绝,也就比咱们的野生华南虎早了几十年。

印度的亚洲狮在今天的吉尔国家公园(Gir National Park)还有 600 多头,是亚洲狮最后的火种。详细的可以看这个纪录片

野性印度的秘密 第三集

而古代的中亚、西亚国家确实会把上述这些地方的狮子带到中国来。

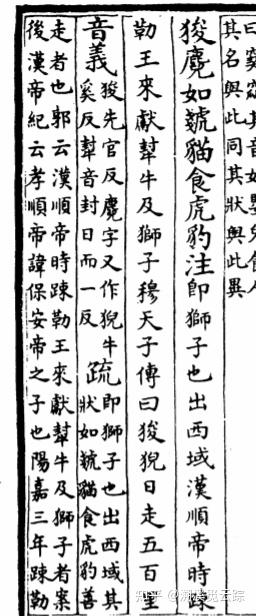

疏勒王遣使文時诣阙,献师子封牛,似虎,正黃有髥耏,尾端茸毛大如斗。

这里的“师”应该是音译古波斯语 shir,跟今天的音译方法很像:一开始没有专门的字,只是用读音接近的字去拟音。

我们可以看出,至少东汉时期,还不存在带“犭”字旁的“狮”字,就连著名的《说文解字》里都没有这个字。不过一百多年后,晋代郭璞的《尔雅注》中,已经将“师子”转写为“狮子”,可能“狮”字就出现于这段时期

古代造字比今天容易,加个“犭”字旁是日常操作。

不过今天也有类似的习惯,比如,很多人都觉得“树懒”的名字看着别扭,总想写成“树獭(tǎ)”,毕竟语言文字这东西,用习惯了就会上瘾。

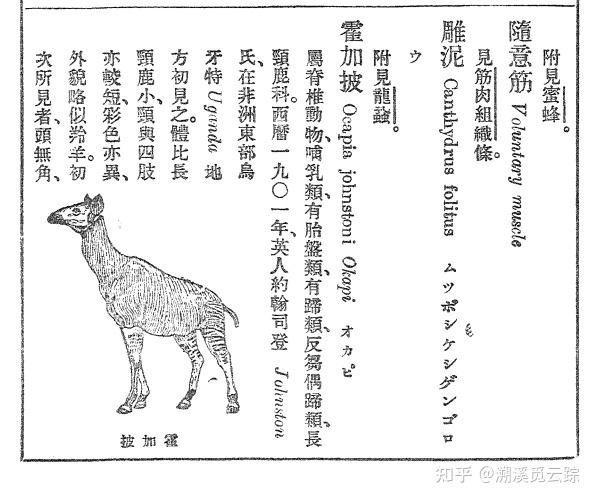

再比如,民国时期的《动物学大辞典》把 okapi 翻译为“霍加披”,但将近一百年后的 2012 版《现代汉语词典》已经改为“㺢㹢狓”

当然,这两个例子不完全是造新字,而是挪用其他已有的字,不过还是顺应了相同的用字习惯。但挪用已有的字这种做法,也同样激起了很多人的疑问:“中国没有㺢㹢狓,为什么会有㺢、㹢、狓三个字?”

其实,“㹢”字本来指“玃(jué)”,是一种猴子,“狓”本来表示猖狂、顽皮,这两个都是挪用已有汉字,不过“㺢”我没查到,这个搞不好也是近代新造的字,至少清代的《康熙字典》就没有这个字。

此外,宋代的《广韵》把“狮”字解释为“犬生二子”,这个应该是来源于《尔雅·释畜》:“犬生三猣(zōng),二師,一玂(qí)。”意思是:狗生下三个崽就叫“猣”,生两个就叫“师”,生一个就叫“玂”。不过这里的“师”虽然也表示动物,但它和汉代的“师子”到底是不是一回事,已经不可考,个人感觉应该不是一回事。所以《广韵》里给这个“师”也加上“犭”字旁,应该算是一种平行演化,但本质上可能不是同一个含义。