中国古代除了酒和茶外还有什么饮料?

这个问题好玩呀,省流版回答是: 古人爱喝:加冰蜜的、粮食煮的、有奶味的、草药煎的、花果煮的、熬水果的、带汽儿的。 是不是很眼熟,就是我们经常讨论的另一个问题啊:“不喜欢喝白开水怎么办?” 哎,老祖宗也有喝水难的困扰啊! 咱们简单盘点一下【古人的饮料】吧,按时间顺序,喝起来。 冰镇蜂蜜水 - 商周 蜂蜜这个东西,是中国最早的甜味剂了,据说甲骨文中甚至有“蜜”和“蜂”对应的文字。 “蜜”最早出现于 3300 年前后商遗存的甲古文中,也有“蜂”出自殷墟甲骨文之说。 虽然早期记载中,蜂蜜的主要作用是以制造蜜饯,但老百姓可以用它来喝水啊。 “子事父母,枣栗饴蜜以甘脂”——《礼记内则》 将浓郁清甜的蜂蜜放在于阴凉出打上来的冰凉井水中,哎,凉蜂蜜水,简单易得,消暑降温。 当然,这是贫民喝法,不差钱的皇家贵族,则是用自制冰块搭配蜂蜜来喝。 冰镇蜂蜜水,升级了嘿,更加过瘾解渴了。 不过啊,因为冰块的制造和保存是很费钱的,一般只有贵族才用得起。 比如下面这个家伙,号称“中国最早的冰箱”。 曾侯乙铜冰鉴,春秋战国时期 清甜小米浆 - 秦汉 等到秦汉时期,人们不光开始喝茶汤,还喜欢“饮浆”,啊,就是米汤啊! 讲真,我小时候也很喜欢喝米汤,有一种浓郁的淳朴的清甜香气,哈哈哈。 这东西早在春秋时期就有,但到此时才在民间中流传开来。只有农业越发达,粮食的吃法才越丰富啊。 在米汤里加点儿甜味剂,或者稍微发酵一下,酸甜开胃,很受欢迎的。 流行到什么程度呢? 当时走街串巷只卖“米浆”的小商贩,不日就是富家翁了。 卖浆,小业也,而张氏千万。—— 《史记·货殖列传》 浓香牛乳酪 - 晋~南北朝 其实中原地区的人们,一直都不太习惯饮牛乳,即便开通了丝绸之路,乳制品也并未被广泛接受。 直到魏晋往后的时期,因为历史原因吧,各个民族之间融合得更加深入。 中原美食也多少受到了“胡食”的影响,牛乳和羊乳这类饮料,才逐渐进入贵族的饮食圈。 《魏书·王踞传》谓王踞“养老于家。……常饮牛乳,色如处子”。 不过,这个时候乳制品多加工为“酪、酥、醍醐(tí hú)”这几种。 严格来说算不上饮品,但确实开启了中原地区人们喝牛奶的习惯,极大丰富了饮料品种。 《齐民要术》中曾记载:“乳成酪,酪成酥,酥成醍醐,谓最佳”。 对“醍醐”感兴趣的话,可以参考 @钱程 老师的这篇科普: 「醍醐灌顶」中的「醍醐」到底是什么东西? - 知乎 (zhihu.com) 等真正让牛乳和茶融合成为奶茶,被广大群众所追捧,那就是唐宋的事儿了。 香煎草药饮 - 唐代 饮子 唐朝开始,饮料的品种就呈几何倍数提升了,比较让人瞩目的,还是“饮子”。 它起源很早,来自中医,和汤剂类似都需水煎,是选择某些富含汁液的草药略煎而成的一种鉴于汤药和饮料之间的饮品。 在隋末,饮子已经流行于宫廷了,到唐代更加广泛于民间,而到了宋代才更接近于“饮料”。 至现存的话,个人觉得,最初的饮子多少有点儿类似广东凉茶,你们懂的。 “饮子频通汗,怀君想报珠。”—— 杜甫《寄韦有夏郎中》 根据史料记载,饮子可谓是当时饮料届的潜力股,以药物及香料为主材,健康养生好喝。 而那些手握配方又有手艺的老大夫,则被各大饮子店竞相追捧。 清明上河图“久住王员外家”门前香饮子 毕竟,若是好喝又有效果,可能一个夏天成本就回来了。 比如,流行至今的五色饮中的“玄饮”(酸梅汤),每年夏天可是供不应求啊。 做法:熏乌梅、山楂、甘草等入砂锅。加水淹没其顶,一、二升左右。大火煮开后滚一刻钟,转文火熬。熬至色赤红,下冰糖,搅拌。文火煮至极熟,中途或可加水。滤出清汁,撒桂花,玄饮即成。 花果茶鼻祖 - 宋代 熟水 更上面那个类似,但做法更简单,更像是饮子的一个分支。 煮或泡一锅花草水果慢慢喝,属性上偏向于“有保健效果”的饮料。 省流版理解:就是花果茶或袋泡茶的鼻祖! 李清照的《摊破浣溪沙》中说到:“豆蔻连梢煎熟水,莫分茶。” 这“豆蔻熟水”,就是古代治疗暑湿困脾之类疾病的著名“饮料”了。 现在比较广为人知的金银花啊,胖大海啊,也是从当时的“熟水”方子里流传下来的。 据说宋代中后期,整个社会都在流行喝熟水,也逐渐演变出了冷热之分,适应不同的时节。 皇帝宋仁宗还颇有闲情,举办了一次“熟水 101”选秀,选出 TOP3 来“昭告天下”。 南宋人陈元靓《事林广记》的日本元禄十二年翻刻本中,有一条“御宣熟水”的信息: “仁宗敕翰林定熟水,以紫苏为上,沉香次之,麦门冬又次之。” 现在依然有紫苏熟水,电视剧里也有,哈哈 顺便一提,此时,乳品也有了新的畅销吃法。 不光是牛乳,什么马乳、驴乳、羊乳都有,甚至出现了经营乳制品的食品店。 于是就出现了一个叫“冰酪”的新冷饮(类似冰淇淋吧),将果酱和牛乳混在沙冰中再次凝固而制成,松软爽口,过瘾好吃。 “似腻还成爽,才凝又欲飘。玉来盘底碎,雪到口边销。”—— 南宋杨万里《咏酥》 浓缩花果汁 - 元明、渴水 在《本草纲目》和《农政全书》里都有记载过一种名为“渴水”的饮料。 大约是形似糖浆的浓缩水果制剂,可以兑水稀释饮用,顾名思义,用来“解渴。” 葡萄渴水 再早一点儿呢,元代《居家必备事类全集》里也有“渴水”这个分类。 有什么“官方”的御方渴水、林檎渴水、木瓜渴水、葡萄渴水等十多种,且都详细记载了它们如何制作以及保存。 这本书真的什么都写啊,事无巨细! 综上看来,这个“渴水”就是加了花草香料的浓缩果汁或者果酱了,可以当做冲泡或者调饮来喝,当然,多少还得带点“功效”才行。 不过,在元代初期,蒙古族可能真就是为了“多喝点果汁”啊! “舍里别,蒙古语曰解渴水也,凡果木之汁,皆可为之”。—— 陈大震 《大德·南海志》 这个叫林檎的水果,我真的没吃过…… 说实话,水果压汁很早就有,但是浓缩做法此时被普及和推广,我猜啊,大概和郑和下西洋带回来的外国水果不好种植或者保存有关。 比如此时引进的木瓜,很快就有相关的“渴水”方子,真的好像果酱啊: 做法:木瓜一个切下盖。去穰盛蜜。却盖了。用签签之于甑上蒸软。去蜜不用。及削去。中别入熟蜜半盏。入生姜汁同研如泥。以熟水三大椀拌匀滤滓盛瓶内。井底沉之。 喝上带汽儿的了 - 清代 终于轮到一个眼熟的饮料了,哈哈哈,对,就是汽水,清代舶来品! 这个东西到底是什么时候引进的,好像还颇有争议: 一说是:19 世纪 50 年代荷兰商人在东南亚建厂生产汽水,马来语称之为“AIR BLANDA”(空气荷兰),后于道光年间经香港传入中国,于是便有“荷兰水”这个名字。 另一说是:汽水作为皇室交易贡品,于同治年间出现的(大约 1870 年),之后不到 5 年,上海人民就率先喝上了这种名为“荷兰水”的碳酸饮料。 晚清文人葛元煦在《沪游杂记》中描绘了 1876 年的上海风貌,其中关于荷兰水便有记载: “夏令有荷兰水、柠檬水,系机器灌水与汽入于瓶中,开时,其塞爆出,慎防弹中面目。随到随饮,可解散暑气。” 当然,不管它是怎么来的,刚进入中国的一大段时间里,除了皇室和有钱人,老百姓依然是喝不上的,对这种咕咕冒泡的饮料十分好奇。 1907 年《时事画报》介绍荷兰水 一直到 20 世纪初期,苏州瑞记汽水厂(1906 年)和上海惠华汽水厂(1909 年)成立,我们才有了本土的汽水品牌,开启了让老百姓喝上汽水的道路。 到民国期间,民族汽水公司崛起,而英法美各国也纷纷投资开厂,到 1915 年前后,注册的汽水口味就多达 30 多种。 眼熟不,屈臣氏,哈哈哈! 后来有一阵子,自制汽水也开始流行于街头巷尾的小商贩中。 味道和洋货差不多,但价格只要三四角(3 折),不一定物美价廉,但对于汽水的推广确有不小的作用。 “游客多的路边,汽水小贩一天最多可以净赚十元。”—— 周作人《买汽水的人》 抵制小摊汽水的宣传画(1935 年刊登于《我的画报》第 3 期第 5 页) 正所谓“前人栽树后人乘凉”,有没有觉得生活在现代也挺好的? 本回答肯定是不够详尽的,仅以个人观点和文献内容给大家分享一下,如有不对的地方,欢迎留言指出哈! 谢谢你看到这里,我是@秋食爱吃饭,一个爱吃喜欢下厨偶尔话痨的人。 感兴趣的关注一下,一键三连也不嫌多,咱们随缘再见。 查看知乎讨论

这个问题好玩呀,省流版回答是:

古人爱喝:加冰蜜的、粮食煮的、有奶味的、草药煎的、花果煮的、熬水果的、带汽儿的。

是不是很眼熟,就是我们经常讨论的另一个问题啊:“不喜欢喝白开水怎么办?”

哎,老祖宗也有喝水难的困扰啊!

咱们简单盘点一下【古人的饮料】吧,按时间顺序,喝起来。

冰镇蜂蜜水 - 商周

蜂蜜这个东西,是中国最早的甜味剂了,据说甲骨文中甚至有“蜜”和“蜂”对应的文字。

“蜜”最早出现于 3300 年前后商遗存的甲古文中,也有“蜂”出自殷墟甲骨文之说。

虽然早期记载中,蜂蜜的主要作用是以制造蜜饯,但老百姓可以用它来喝水啊。

“子事父母,枣栗饴蜜以甘脂”——《礼记内则》

将浓郁清甜的蜂蜜放在于阴凉出打上来的冰凉井水中,哎,凉蜂蜜水,简单易得,消暑降温。

当然,这是贫民喝法,不差钱的皇家贵族,则是用自制冰块搭配蜂蜜来喝。

冰镇蜂蜜水,升级了嘿,更加过瘾解渴了。

不过啊,因为冰块的制造和保存是很费钱的,一般只有贵族才用得起。

比如下面这个家伙,号称“中国最早的冰箱”。

清甜小米浆 - 秦汉

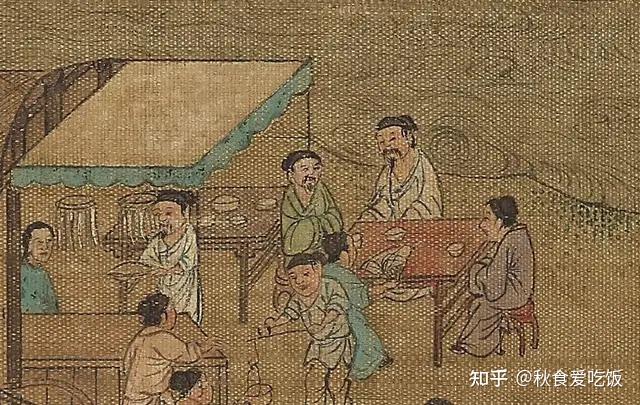

等到秦汉时期,人们不光开始喝茶汤,还喜欢“饮浆”,啊,就是米汤啊!

讲真,我小时候也很喜欢喝米汤,有一种浓郁的淳朴的清甜香气,哈哈哈。

这东西早在春秋时期就有,但到此时才在民间中流传开来。只有农业越发达,粮食的吃法才越丰富啊。

在米汤里加点儿甜味剂,或者稍微发酵一下,酸甜开胃,很受欢迎的。

流行到什么程度呢?

当时走街串巷只卖“米浆”的小商贩,不日就是富家翁了。

卖浆,小业也,而张氏千万。—— 《史记·货殖列传》

浓香牛乳酪 - 晋~南北朝

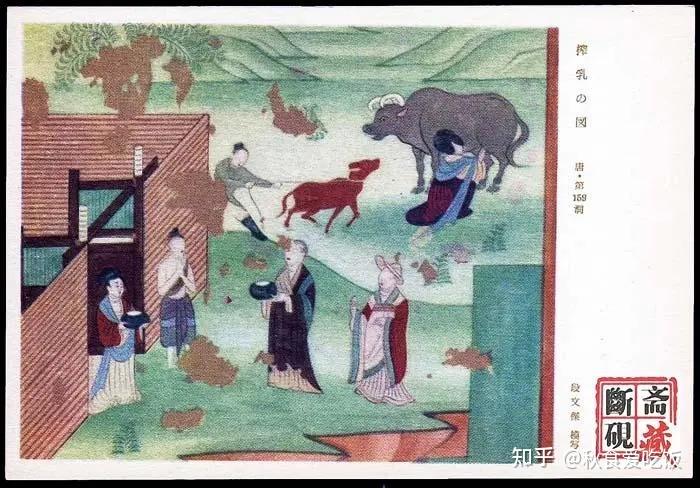

其实中原地区的人们,一直都不太习惯饮牛乳,即便开通了丝绸之路,乳制品也并未被广泛接受。

直到魏晋往后的时期,因为历史原因吧,各个民族之间融合得更加深入。

中原美食也多少受到了“胡食”的影响,牛乳和羊乳这类饮料,才逐渐进入贵族的饮食圈。

《魏书·王踞传》谓王踞“养老于家。……常饮牛乳,色如处子”。

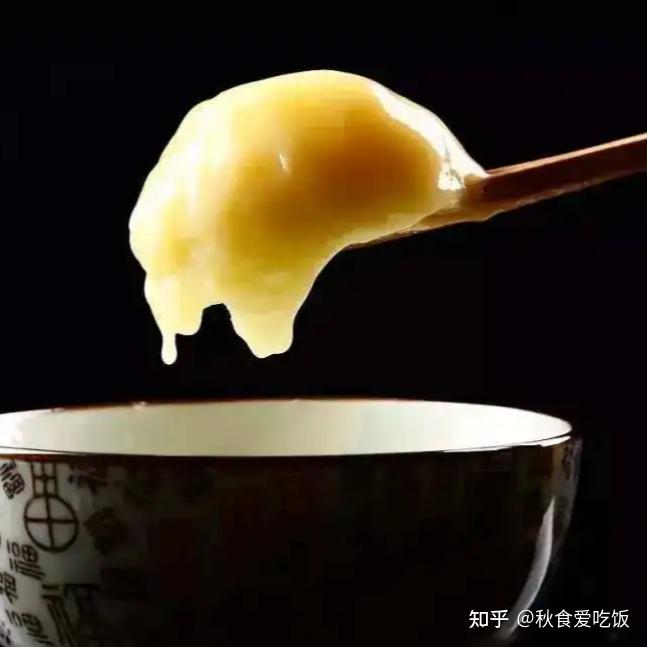

不过,这个时候乳制品多加工为“酪、酥、醍醐(tí hú)”这几种。

严格来说算不上饮品,但确实开启了中原地区人们喝牛奶的习惯,极大丰富了饮料品种。

《齐民要术》中曾记载:“乳成酪,酪成酥,酥成醍醐,谓最佳”。

对“醍醐”感兴趣的话,可以参考 @钱程 老师的这篇科普:

「醍醐灌顶」中的「醍醐」到底是什么东西? - 知乎 (zhihu.com)

等真正让牛乳和茶融合成为奶茶,被广大群众所追捧,那就是唐宋的事儿了。

香煎草药饮 - 唐代 饮子

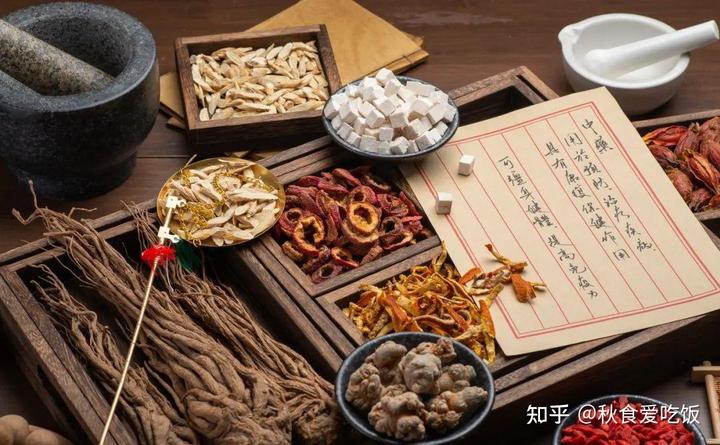

唐朝开始,饮料的品种就呈几何倍数提升了,比较让人瞩目的,还是“饮子”。

它起源很早,来自中医,和汤剂类似都需水煎,是选择某些富含汁液的草药略煎而成的一种鉴于汤药和饮料之间的饮品。

在隋末,饮子已经流行于宫廷了,到唐代更加广泛于民间,而到了宋代才更接近于“饮料”。

至现存的话,个人觉得,最初的饮子多少有点儿类似广东凉茶,你们懂的。

“饮子频通汗,怀君想报珠。”—— 杜甫《寄韦有夏郎中》

根据史料记载,饮子可谓是当时饮料届的潜力股,以药物及香料为主材,健康养生好喝。

而那些手握配方又有手艺的老大夫,则被各大饮子店竞相追捧。

毕竟,若是好喝又有效果,可能一个夏天成本就回来了。

比如,流行至今的五色饮中的“玄饮”(酸梅汤),每年夏天可是供不应求啊。

做法:熏乌梅、山楂、甘草等入砂锅。加水淹没其顶,一、二升左右。大火煮开后滚一刻钟,转文火熬。熬至色赤红,下冰糖,搅拌。文火煮至极熟,中途或可加水。滤出清汁,撒桂花,玄饮即成。

花果茶鼻祖 - 宋代 熟水

更上面那个类似,但做法更简单,更像是饮子的一个分支。

煮或泡一锅花草水果慢慢喝,属性上偏向于“有保健效果”的饮料。

省流版理解:就是花果茶或袋泡茶的鼻祖!

李清照的《摊破浣溪沙》中说到:“豆蔻连梢煎熟水,莫分茶。”

这“豆蔻熟水”,就是古代治疗暑湿困脾之类疾病的著名“饮料”了。

现在比较广为人知的金银花啊,胖大海啊,也是从当时的“熟水”方子里流传下来的。

据说宋代中后期,整个社会都在流行喝熟水,也逐渐演变出了冷热之分,适应不同的时节。

皇帝宋仁宗还颇有闲情,举办了一次“熟水 101”选秀,选出 TOP3 来“昭告天下”。

南宋人陈元靓《事林广记》的日本元禄十二年翻刻本中,有一条“御宣熟水”的信息:

“仁宗敕翰林定熟水,以紫苏为上,沉香次之,麦门冬又次之。”

顺便一提,此时,乳品也有了新的畅销吃法。

不光是牛乳,什么马乳、驴乳、羊乳都有,甚至出现了经营乳制品的食品店。

于是就出现了一个叫“冰酪”的新冷饮(类似冰淇淋吧),将果酱和牛乳混在沙冰中再次凝固而制成,松软爽口,过瘾好吃。

“似腻还成爽,才凝又欲飘。玉来盘底碎,雪到口边销。”—— 南宋杨万里《咏酥》

浓缩花果汁 - 元明、渴水

在《本草纲目》和《农政全书》里都有记载过一种名为“渴水”的饮料。

大约是形似糖浆的浓缩水果制剂,可以兑水稀释饮用,顾名思义,用来“解渴。”

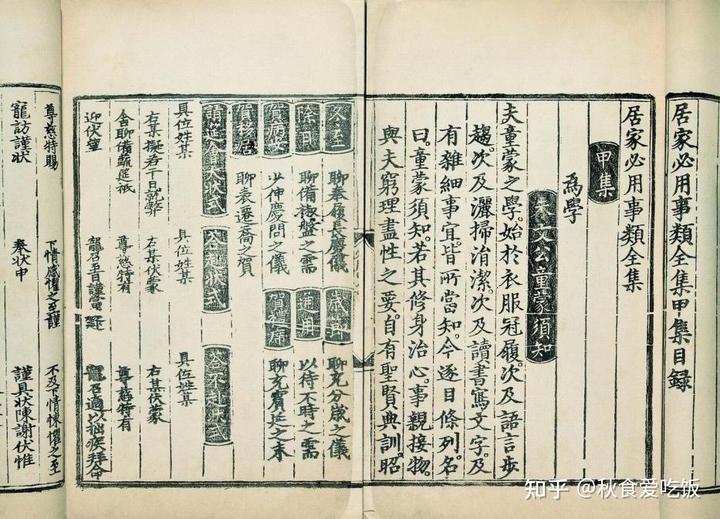

再早一点儿呢,元代《居家必备事类全集》里也有“渴水”这个分类。

有什么“官方”的御方渴水、林檎渴水、木瓜渴水、葡萄渴水等十多种,且都详细记载了它们如何制作以及保存。

综上看来,这个“渴水”就是加了花草香料的浓缩果汁或者果酱了,可以当做冲泡或者调饮来喝,当然,多少还得带点“功效”才行。

不过,在元代初期,蒙古族可能真就是为了“多喝点果汁”啊!

“舍里别,蒙古语曰解渴水也,凡果木之汁,皆可为之”。—— 陈大震 《大德·南海志》

说实话,水果压汁很早就有,但是浓缩做法此时被普及和推广,我猜啊,大概和郑和下西洋带回来的外国水果不好种植或者保存有关。

比如此时引进的木瓜,很快就有相关的“渴水”方子,真的好像果酱啊:

做法:木瓜一个切下盖。去穰盛蜜。却盖了。用签签之于甑上蒸软。去蜜不用。及削去。中别入熟蜜半盏。入生姜汁同研如泥。以熟水三大椀拌匀滤滓盛瓶内。井底沉之。

喝上带汽儿的了 - 清代

终于轮到一个眼熟的饮料了,哈哈哈,对,就是汽水,清代舶来品!

这个东西到底是什么时候引进的,好像还颇有争议:

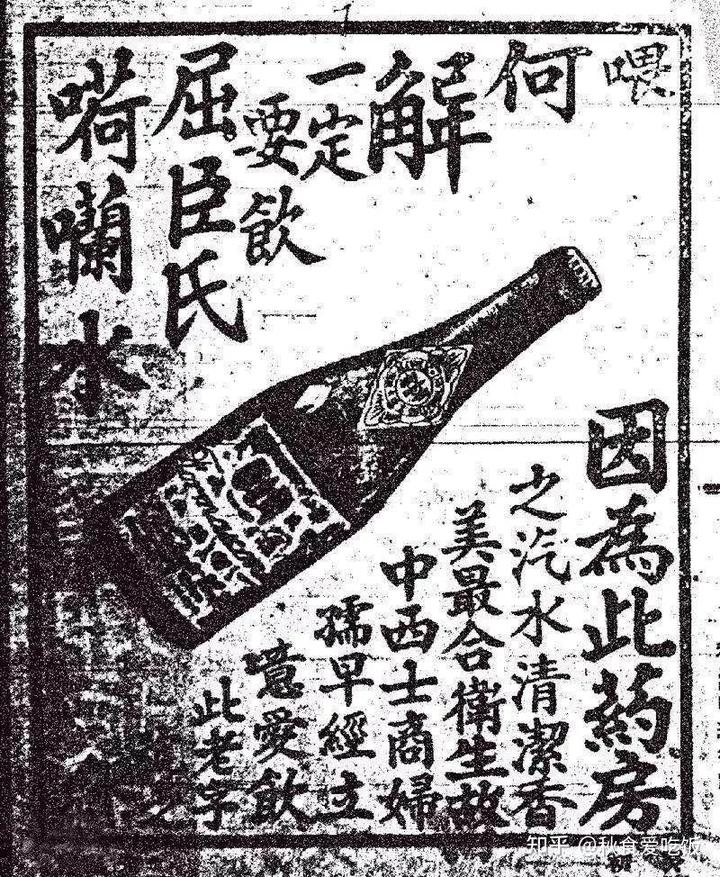

一说是:19 世纪 50 年代荷兰商人在东南亚建厂生产汽水,马来语称之为“AIR BLANDA”(空气荷兰),后于道光年间经香港传入中国,于是便有“荷兰水”这个名字。

另一说是:汽水作为皇室交易贡品,于同治年间出现的(大约 1870 年),之后不到 5 年,上海人民就率先喝上了这种名为“荷兰水”的碳酸饮料。

晚清文人葛元煦在《沪游杂记》中描绘了 1876 年的上海风貌,其中关于荷兰水便有记载:

“夏令有荷兰水、柠檬水,系机器灌水与汽入于瓶中,开时,其塞爆出,慎防弹中面目。随到随饮,可解散暑气。”

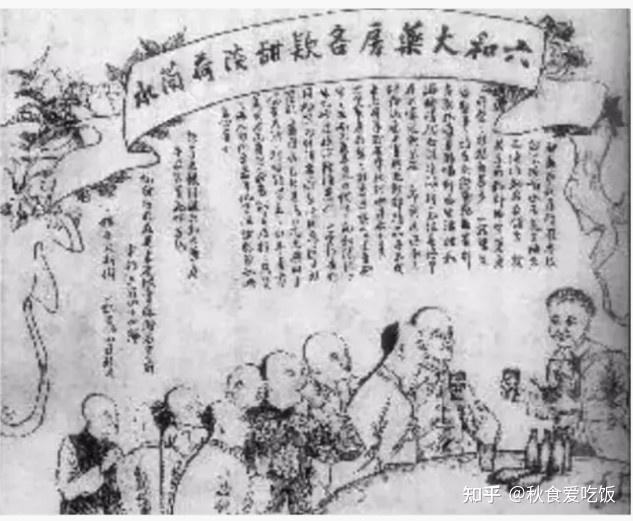

当然,不管它是怎么来的,刚进入中国的一大段时间里,除了皇室和有钱人,老百姓依然是喝不上的,对这种咕咕冒泡的饮料十分好奇。

一直到 20 世纪初期,苏州瑞记汽水厂(1906 年)和上海惠华汽水厂(1909 年)成立,我们才有了本土的汽水品牌,开启了让老百姓喝上汽水的道路。

到民国期间,民族汽水公司崛起,而英法美各国也纷纷投资开厂,到 1915 年前后,注册的汽水口味就多达 30 多种。

后来有一阵子,自制汽水也开始流行于街头巷尾的小商贩中。

味道和洋货差不多,但价格只要三四角(3 折),不一定物美价廉,但对于汽水的推广确有不小的作用。

“游客多的路边,汽水小贩一天最多可以净赚十元。”—— 周作人《买汽水的人》

正所谓“前人栽树后人乘凉”,有没有觉得生活在现代也挺好的?

本回答肯定是不够详尽的,仅以个人观点和文献内容给大家分享一下,如有不对的地方,欢迎留言指出哈!

谢谢你看到这里,我是@秋食爱吃饭,一个爱吃喜欢下厨偶尔话痨的人。

感兴趣的关注一下,一键三连也不嫌多,咱们随缘再见。