人类走到了全球战略文化的“十字路口”

【文/观察者网专栏作者 张一飞】 特朗普尚未进入白宫,便向邻国发起舆论攻势,向旧文化频频致意——号称以经济方式“吸收”加拿大并入美国;威胁不排除以武力方式夺取巴拿马运河与格陵兰岛;要求北约国家把国防开支提升至GDP的5%;要把墨西哥湾改命美国湾。 凡此种种,不一而足,不仅是对美国战略文化中“威尔逊精神”的全面背叛,甚或要把世界带回前威斯特伐利亚体系——以土地兼并为特征的原始殖民时代。 自1648年威斯特伐利亚体系建立以来,历经维也纳体系、“凡尔赛-华盛顿”体系,直到最近的雅尔塔体系,主权国家始终是最重要的国际行为体。在缺少最高仲裁者的无政府环境中,物质力量是国家最后的“保命符”——“求人不如求己”自然而然成为指导每一个国家的座右铭。这便决定了以物质实力分配为主体的国际体系,是一切全球战略文化的现实基础,物质利益最大化也无可厚非地成为无数个性化国家目标背后,穿越时空、无论东西的“最大公约数”。 但问题的关键在于实现这个目标的过程。现代国际体系起源于欧洲,这便不可避免地给经典的全球战略文化打上了带有欧洲地缘条件、社会文化、经济模式的烙印。在欧洲国家追求物质利益最大化的过程中,支离破碎、资源紧张的民族国家格局催生了对抗性的权力政治观;广泛的启蒙运动和革命实践大大加强了世俗化的理性社会观;资本主义精神与新教伦理又激发了社会性的自由经济观。 以理性改革为起点,寻求资本增殖空间的大国一次次通过战争方式追求世界霸权地位,又一次次在集体制衡或过度扩张中衰落,形成了欧洲独有的“大国兴衰”周期,此起彼伏,不绝于史,是为全球战略文化的旧范式。 第一次世界大战结束后,国际力量中心开始从欧洲向其他地区转移,旧范式也开始在不同程度上面临某些新文化的挑战。每个欧洲以外的大国在崛起之初都会自带新文化的“光环”,20世纪的国际关系史尤为如此。 一种新文化来自北美大陆。在巴黎和会上,美国祭出“威尔逊主义”,号称要消除旧范式中的权力对抗要素。威尔逊总统把“自由”和“人权”作为权力政治的“稀释剂”,释放出“自由贸易”“自由航行”“民族自决”“国际联盟”种种让老欧洲“耳目一新”但“断难从命”的秩序主张。 伍德罗·威尔逊资料图 另一种新文化来自欧洲东部边陲。苏联的成立和壮大为资产阶级塑造的国际社会提供了另一种意识形态和发展模式选项,它试图摒弃旧范式中基于资产阶级剥削需求而产生的一系列“虚假”理性。列宁、斯大林和他们的大部分继任者都对垄断资产阶级内部矛盾的爆发持乐观态度,并且谋求以苏联模式为蓝本,推行无产阶级世界革命。 但是,经过一个世纪左右的历史实践,两种新文化分别以不同的方式走向死亡。美式新文化事实上死于20世纪20年代,但又以“行尸走肉”的方式延续到2017年。仅仅在威尔逊提出“十四点”倡议之后的数年之中,美国便在华盛顿会议上热议各国海军比例,随即扶持德国制衡英法,又帮助中国制衡日本;第二次世界大战结束后,美国更是通过控制欧洲、干涉亚太事务和遏制苏联持续争霸。 权力政治的逻辑先对美式自由主义“夺魂摄魄”,随后又“借尸还魂”,使威尔逊的思想遗产沦为美式霸权的提线木偶。直到2017年特朗普当选总统之后,“美国优先”才彻底撕下美式新文化的虚伪面具。 苏式新文化在延续70余年后,死于1991年。在冷战中与美国对峙近半个世纪后,戈尔巴乔夫集团恰恰陷入了早期苏联领导人反对的、带有特定阶级属性的虚无主义思潮,放弃使用先进的历史唯物主义思想武装和发展自身,既没有在经济发展上做到实事求是,更没有在意识形态和政治制度上坚持自我革命。苏联以亡党亡国收场,遑论改变世界。 时任苏联共产党中央委员会总书记兼苏联总统戈尔巴乔夫和时任俄罗斯联邦总统叶利钦

【文/观察者网专栏作者 张一飞】

特朗普尚未进入白宫,便向邻国发起舆论攻势,向旧文化频频致意——号称以经济方式“吸收”加拿大并入美国;威胁不排除以武力方式夺取巴拿马运河与格陵兰岛;要求北约国家把国防开支提升至GDP的5%;要把墨西哥湾改命美国湾。

凡此种种,不一而足,不仅是对美国战略文化中“威尔逊精神”的全面背叛,甚或要把世界带回前威斯特伐利亚体系——以土地兼并为特征的原始殖民时代。

自1648年威斯特伐利亚体系建立以来,历经维也纳体系、“凡尔赛-华盛顿”体系,直到最近的雅尔塔体系,主权国家始终是最重要的国际行为体。在缺少最高仲裁者的无政府环境中,物质力量是国家最后的“保命符”——“求人不如求己”自然而然成为指导每一个国家的座右铭。这便决定了以物质实力分配为主体的国际体系,是一切全球战略文化的现实基础,物质利益最大化也无可厚非地成为无数个性化国家目标背后,穿越时空、无论东西的“最大公约数”。

但问题的关键在于实现这个目标的过程。现代国际体系起源于欧洲,这便不可避免地给经典的全球战略文化打上了带有欧洲地缘条件、社会文化、经济模式的烙印。在欧洲国家追求物质利益最大化的过程中,支离破碎、资源紧张的民族国家格局催生了对抗性的权力政治观;广泛的启蒙运动和革命实践大大加强了世俗化的理性社会观;资本主义精神与新教伦理又激发了社会性的自由经济观。

以理性改革为起点,寻求资本增殖空间的大国一次次通过战争方式追求世界霸权地位,又一次次在集体制衡或过度扩张中衰落,形成了欧洲独有的“大国兴衰”周期,此起彼伏,不绝于史,是为全球战略文化的旧范式。

第一次世界大战结束后,国际力量中心开始从欧洲向其他地区转移,旧范式也开始在不同程度上面临某些新文化的挑战。每个欧洲以外的大国在崛起之初都会自带新文化的“光环”,20世纪的国际关系史尤为如此。

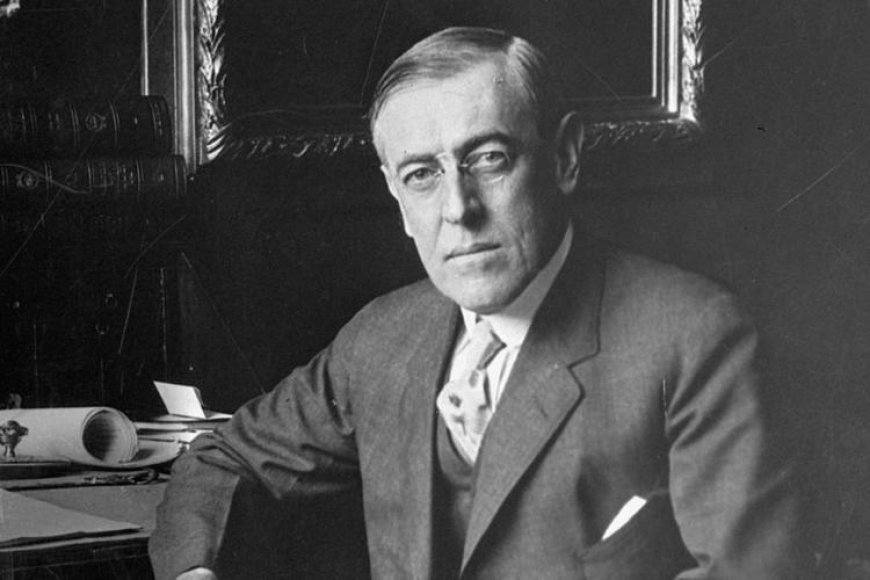

一种新文化来自北美大陆。在巴黎和会上,美国祭出“威尔逊主义”,号称要消除旧范式中的权力对抗要素。威尔逊总统把“自由”和“人权”作为权力政治的“稀释剂”,释放出“自由贸易”“自由航行”“民族自决”“国际联盟”种种让老欧洲“耳目一新”但“断难从命”的秩序主张。

伍德罗·威尔逊资料图

另一种新文化来自欧洲东部边陲。苏联的成立和壮大为资产阶级塑造的国际社会提供了另一种意识形态和发展模式选项,它试图摒弃旧范式中基于资产阶级剥削需求而产生的一系列“虚假”理性。列宁、斯大林和他们的大部分继任者都对垄断资产阶级内部矛盾的爆发持乐观态度,并且谋求以苏联模式为蓝本,推行无产阶级世界革命。

但是,经过一个世纪左右的历史实践,两种新文化分别以不同的方式走向死亡。美式新文化事实上死于20世纪20年代,但又以“行尸走肉”的方式延续到2017年。仅仅在威尔逊提出“十四点”倡议之后的数年之中,美国便在华盛顿会议上热议各国海军比例,随即扶持德国制衡英法,又帮助中国制衡日本;第二次世界大战结束后,美国更是通过控制欧洲、干涉亚太事务和遏制苏联持续争霸。

权力政治的逻辑先对美式自由主义“夺魂摄魄”,随后又“借尸还魂”,使威尔逊的思想遗产沦为美式霸权的提线木偶。直到2017年特朗普当选总统之后,“美国优先”才彻底撕下美式新文化的虚伪面具。

苏式新文化在延续70余年后,死于1991年。在冷战中与美国对峙近半个世纪后,戈尔巴乔夫集团恰恰陷入了早期苏联领导人反对的、带有特定阶级属性的虚无主义思潮,放弃使用先进的历史唯物主义思想武装和发展自身,既没有在经济发展上做到实事求是,更没有在意识形态和政治制度上坚持自我革命。苏联以亡党亡国收场,遑论改变世界。

时任苏联共产党中央委员会总书记兼苏联总统戈尔巴乔夫和时任俄罗斯联邦总统叶利钦