英伟达,只是时代的偶然?

编者按:人工智能浪潮已至,GPU是这一浪潮的最大推动力。黄仁勋及其团队凭借卓越的战略眼光、技术创新和顽强韧性,成为AI大爆发时刻中的最大赢家。 日前,观察者网·心智观察所有幸采访到《英伟达之道:黄仁勋和他的科技帝国》的作者金泰,探究这家市值超过3万亿的、发展势头如日中天的芯片公司的发展之道。 【对话/观察者网 心智观察所】 心智观察所:金先生您好。很高兴有这次采访机会,谈一谈您这本大作《英伟达之道》。根据书中“致谢”这一章节的阐述,您写这本书的动机来自一封电子邮件?从敲出第一个单词到书最后出版,一共用了多长时间? 金泰:我这本书是从去年5月开始写的,我想大约在今年8月左右提交了本书的书稿,所以前后一共15个月左右。整个过程的时间表非常紧凑,我必须非常努力地按时完成,就像英伟达员工努力工作的那种感觉差不多。 金泰与其著作《英伟达之道》 心智观察所:您在动笔之前,和英伟达CEO黄仁勋有过交谈? 金泰:我是在华尔街从事投资基金工作时认识他的。当时大约是2000年代早期,他正在为英伟达筹集用于二次发行的资金。当时黄仁勋就已经让业界留下了深刻的印象。和他交流时,确实会感觉正在和一个真正了解技术和业务的人交谈。 具体到这本书,一开始的几个月,英伟达没有给予什么资源信息上的承诺,他们也没有告诉我他们是否会在成书过程中帮助我。但在我采访了大概十几位英伟达的前员工之后,一个消息开始传回英伟达内部——一个叫金泰的记者正在做一份非常严肃和实质性的写书的工作,于是英伟达方面决定全力合作。他们对本书贡献颇多,比如安排采访他们的高级管理团队、联合创始人、早期其他合伙人和入职公司的老员工等等。而且,我获得了很多和黄仁勋一起交流的机会。 我上一次遇到黄仁勋是2024年6月份——那时其实是见他的最佳时机,因为我当时已经做好了几乎所有的事前研究,也准备了要问的问题。他非常友好,而且回答问题时非常坦率。很多时候他会重复其他会议上讲过的十几个故事,我一开始担心他在交谈时会和在会议上发言一样,会去重复那些故事,但是并没有。他对我提问的有关英伟达历史上的问题几乎直言不讳,他非常不想让这本书把英伟达描绘得过于积极正面。 他说英伟达历史上前15年的管理非常糟糕,他也犯了很多错误。他开玩笑说,如果他不必与英伟达历史上的前15年有什么关联,那对他来说就真的没啥问题了。 他其实不想把公司前15年的业绩算到自己头上。我认为这有点太消极了,因为尽管英伟达有起有落,但在前15年里也仍然是一家让业界瞩目的半导体公司,而且是美国历史上增长最快的芯片公司之一。可以说英伟达开始的十几年就给未来打好了一个基础。 虽然英伟达取得了巨大进步,达成了一系列里程碑式的目标,但他并不满意。我认为黄仁勋成功的部分原因在于永远不会对企业的进步感到满足,他总是在寻找让事情变得更好和改善公司的方法,以及不断地探索我们可以学到什么。所以每当他们取得了巨大的成功,高管在电话里和他交谈时,他首先会说“你还有什么可以做得更好的”。他从来不太把“我们获得了一份大订单”“我们有了一次惊人的产品发布”等放在心上,他也总是关心你如何改进眼下的事情,他非常谨慎,不会故步自封,也不会自满。 因为他知道,科技发展史就是一个不断颠覆的历史,大公司可能一度处于领先地位,但经常会被后来居上的初创公司或竞争对手超越,所以他一直对此非常警惕。 黄仁勋 资料图 心智观察所:所以说这本书至少在事实核查方面肯定有所保证,毕竟英伟达和黄仁勋本人给你提供了很多一手资料。你还有什么特殊的信息源渠道吗? 金泰:这就是互联网的神奇之处,我不知道人们是如何在二三十年前写书的,那时候你得给人们打电话,然后问“你在家吗?”。 现代社会的奇妙就在于有社交网络和LinkedIn。我几乎能够在社交平台上找到每个人,就像你在美国使用LinkedIn一样,这是一个面向行业内专业员工的社交网络。所以几乎每个美国人都有一个LinkedIn账号和页面。在过去30年里,我给想与之交谈的几乎所有人发消息说“我想和你聊聊”,很多时候我都会得到肯定的答复。所以每当英伟达发生重大历史事件时,我都能与负责那个项目的顶级的两三位高管交谈。 就我能获取的实际历史事实而言,我不会说这个过程很容易,因为我必须亲自和他们深入交流,比如与他们进行数小时的视频会议,这样的方法是可操作、可实现的。 我对目前手上的这个项目充满了憧憬,部分原因是之前还没有人写过关于英伟达的书。而且所有的英伟达员工都为公司取得的巨大成功感到自豪,他们迫不及待地想让我们知道那些故事和历史。英伟达的崛起是现代科技史上最令人难以置信的商业成功故事之一,但还没有人为此写过书,这本身就让人有些诧异了。而且所有英伟达的员工都想让他们的故事能被公开讲述。 心智观察所:您的书中提到了黄仁勋提倡的“使命才是老板”(mission is the boss),他的管理行为和为英伟达塑造的扁平化组织明显有别于许多美国科技巨头,您在书中也已经提到了很多后者遴选CEO的弊病,那么为什么黄仁勋有如此强烈的使命感? 金泰:我认为“使命才是老板”是一个非常重要的概念,这确实与很多大公司有很大的不同,这一概念意味着把公司和客户利益放到突出的位置上。 在美国,许多大型公司都存在一个问题,而且在中国可能也是如此,那就是随着公司规模的扩大,不同项目经理之间的冲突越来越多,而且员工的决策往往和直接上司的利益挂钩,他们在想,我怎么能让我的老板在其他老板面前看起来更好?对CEO来说也是如此,玩一种让数字看起来更好看的游戏。高管之间也有很多内部斗争,谁为某事赢得了荣誉,谁来背锅,等等。 因此,这些行为意识成了推动公司决策方向的动力,导致的结果就是公司经营不断瘫痪和缺乏决断性。你想开一个会,想推动一个议程,需要得到五个不同的经理点头才能前进,这种机制减缓了决策进程,这就像在流沙中游泳一样困难。 英伟达喊出了“使命才是老板”,要求一切都在某一次会议上完成。黄仁勋要求去除那种缓慢臃肿的要开五次会才能决定一个事项的官僚程序,鼓励尝试不同项目经理在争辩中推进工作进程,在其他公司,这些项目经理往往为了邀功和操纵数字指标而互相争斗。 黄仁勋领导下的企业文化,如果发现有人试图玩弄内部办公室政治,即为了升职或加薪试图让自己看起来业绩很好,那么他会当着所有人的面羞辱那个人。他会质问:“你在做什么?这是在完成任务吗?这样做是为了帮助你,还是为了帮助公司?”他告诉我,有了这样的工作心态和企业文化,被当场斥责的人就不会再那样做了,因为他们会在整个公司的员工面前感到尴尬。 当然英伟达的员工也有不少从其他大厂跳槽来的,比如惠普和IBM。一位英伟达的高级工程师告诉我,你几乎必须对这些从其他公司跳槽来的员工心态进行重新“编程”,因为他们太习惯生意场上的人情世故,比如在背后给别人捅刀子,把本不属于自己的功劳揽为己有,等等。大公司内部发生着太多糟糕的事情,充斥着各种官僚主义的弊病。 黄仁勋能够重组公司管理架构,使其扁平化,摆脱这种功能失调的办公室政治。这种办公室政治就像一种疾病,随着公司越来越大,它会在公司内部蔓延,而且随着公司规模的扩大,这种病症会变得越来越严重。 心智观察所: 所以保持决策信息的透明度很重要。 金泰:是的,做正确的事情,而不是讨好你的老板,试图让他看起来更体面。

编者按:人工智能浪潮已至,GPU是这一浪潮的最大推动力。黄仁勋及其团队凭借卓越的战略眼光、技术创新和顽强韧性,成为AI大爆发时刻中的最大赢家。

日前,观察者网·心智观察所有幸采访到《英伟达之道:黄仁勋和他的科技帝国》的作者金泰,探究这家市值超过3万亿的、发展势头如日中天的芯片公司的发展之道。

【对话/观察者网 心智观察所】

心智观察所:金先生您好。很高兴有这次采访机会,谈一谈您这本大作《英伟达之道》。根据书中“致谢”这一章节的阐述,您写这本书的动机来自一封电子邮件?从敲出第一个单词到书最后出版,一共用了多长时间?

金泰:我这本书是从去年5月开始写的,我想大约在今年8月左右提交了本书的书稿,所以前后一共15个月左右。整个过程的时间表非常紧凑,我必须非常努力地按时完成,就像英伟达员工努力工作的那种感觉差不多。

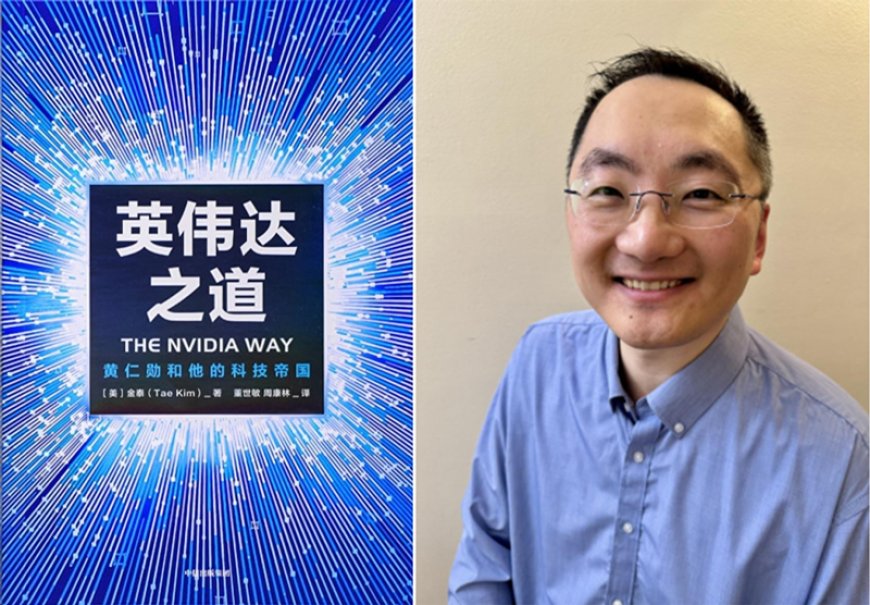

金泰与其著作《英伟达之道》

心智观察所:您在动笔之前,和英伟达CEO黄仁勋有过交谈?

金泰:我是在华尔街从事投资基金工作时认识他的。当时大约是2000年代早期,他正在为英伟达筹集用于二次发行的资金。当时黄仁勋就已经让业界留下了深刻的印象。和他交流时,确实会感觉正在和一个真正了解技术和业务的人交谈。

具体到这本书,一开始的几个月,英伟达没有给予什么资源信息上的承诺,他们也没有告诉我他们是否会在成书过程中帮助我。但在我采访了大概十几位英伟达的前员工之后,一个消息开始传回英伟达内部——一个叫金泰的记者正在做一份非常严肃和实质性的写书的工作,于是英伟达方面决定全力合作。他们对本书贡献颇多,比如安排采访他们的高级管理团队、联合创始人、早期其他合伙人和入职公司的老员工等等。而且,我获得了很多和黄仁勋一起交流的机会。

我上一次遇到黄仁勋是2024年6月份——那时其实是见他的最佳时机,因为我当时已经做好了几乎所有的事前研究,也准备了要问的问题。他非常友好,而且回答问题时非常坦率。很多时候他会重复其他会议上讲过的十几个故事,我一开始担心他在交谈时会和在会议上发言一样,会去重复那些故事,但是并没有。他对我提问的有关英伟达历史上的问题几乎直言不讳,他非常不想让这本书把英伟达描绘得过于积极正面。

他说英伟达历史上前15年的管理非常糟糕,他也犯了很多错误。他开玩笑说,如果他不必与英伟达历史上的前15年有什么关联,那对他来说就真的没啥问题了。

他其实不想把公司前15年的业绩算到自己头上。我认为这有点太消极了,因为尽管英伟达有起有落,但在前15年里也仍然是一家让业界瞩目的半导体公司,而且是美国历史上增长最快的芯片公司之一。可以说英伟达开始的十几年就给未来打好了一个基础。

虽然英伟达取得了巨大进步,达成了一系列里程碑式的目标,但他并不满意。我认为黄仁勋成功的部分原因在于永远不会对企业的进步感到满足,他总是在寻找让事情变得更好和改善公司的方法,以及不断地探索我们可以学到什么。所以每当他们取得了巨大的成功,高管在电话里和他交谈时,他首先会说“你还有什么可以做得更好的”。他从来不太把“我们获得了一份大订单”“我们有了一次惊人的产品发布”等放在心上,他也总是关心你如何改进眼下的事情,他非常谨慎,不会故步自封,也不会自满。

因为他知道,科技发展史就是一个不断颠覆的历史,大公司可能一度处于领先地位,但经常会被后来居上的初创公司或竞争对手超越,所以他一直对此非常警惕。

黄仁勋 资料图

心智观察所:所以说这本书至少在事实核查方面肯定有所保证,毕竟英伟达和黄仁勋本人给你提供了很多一手资料。你还有什么特殊的信息源渠道吗?

金泰:这就是互联网的神奇之处,我不知道人们是如何在二三十年前写书的,那时候你得给人们打电话,然后问“你在家吗?”。

现代社会的奇妙就在于有社交网络和LinkedIn。我几乎能够在社交平台上找到每个人,就像你在美国使用LinkedIn一样,这是一个面向行业内专业员工的社交网络。所以几乎每个美国人都有一个LinkedIn账号和页面。在过去30年里,我给想与之交谈的几乎所有人发消息说“我想和你聊聊”,很多时候我都会得到肯定的答复。所以每当英伟达发生重大历史事件时,我都能与负责那个项目的顶级的两三位高管交谈。

就我能获取的实际历史事实而言,我不会说这个过程很容易,因为我必须亲自和他们深入交流,比如与他们进行数小时的视频会议,这样的方法是可操作、可实现的。

我对目前手上的这个项目充满了憧憬,部分原因是之前还没有人写过关于英伟达的书。而且所有的英伟达员工都为公司取得的巨大成功感到自豪,他们迫不及待地想让我们知道那些故事和历史。英伟达的崛起是现代科技史上最令人难以置信的商业成功故事之一,但还没有人为此写过书,这本身就让人有些诧异了。而且所有英伟达的员工都想让他们的故事能被公开讲述。

心智观察所:您的书中提到了黄仁勋提倡的“使命才是老板”(mission is the boss),他的管理行为和为英伟达塑造的扁平化组织明显有别于许多美国科技巨头,您在书中也已经提到了很多后者遴选CEO的弊病,那么为什么黄仁勋有如此强烈的使命感?

金泰:我认为“使命才是老板”是一个非常重要的概念,这确实与很多大公司有很大的不同,这一概念意味着把公司和客户利益放到突出的位置上。

在美国,许多大型公司都存在一个问题,而且在中国可能也是如此,那就是随着公司规模的扩大,不同项目经理之间的冲突越来越多,而且员工的决策往往和直接上司的利益挂钩,他们在想,我怎么能让我的老板在其他老板面前看起来更好?对CEO来说也是如此,玩一种让数字看起来更好看的游戏。高管之间也有很多内部斗争,谁为某事赢得了荣誉,谁来背锅,等等。

因此,这些行为意识成了推动公司决策方向的动力,导致的结果就是公司经营不断瘫痪和缺乏决断性。你想开一个会,想推动一个议程,需要得到五个不同的经理点头才能前进,这种机制减缓了决策进程,这就像在流沙中游泳一样困难。

英伟达喊出了“使命才是老板”,要求一切都在某一次会议上完成。黄仁勋要求去除那种缓慢臃肿的要开五次会才能决定一个事项的官僚程序,鼓励尝试不同项目经理在争辩中推进工作进程,在其他公司,这些项目经理往往为了邀功和操纵数字指标而互相争斗。

黄仁勋领导下的企业文化,如果发现有人试图玩弄内部办公室政治,即为了升职或加薪试图让自己看起来业绩很好,那么他会当着所有人的面羞辱那个人。他会质问:“你在做什么?这是在完成任务吗?这样做是为了帮助你,还是为了帮助公司?”他告诉我,有了这样的工作心态和企业文化,被当场斥责的人就不会再那样做了,因为他们会在整个公司的员工面前感到尴尬。

当然英伟达的员工也有不少从其他大厂跳槽来的,比如惠普和IBM。一位英伟达的高级工程师告诉我,你几乎必须对这些从其他公司跳槽来的员工心态进行重新“编程”,因为他们太习惯生意场上的人情世故,比如在背后给别人捅刀子,把本不属于自己的功劳揽为己有,等等。大公司内部发生着太多糟糕的事情,充斥着各种官僚主义的弊病。

黄仁勋能够重组公司管理架构,使其扁平化,摆脱这种功能失调的办公室政治。这种办公室政治就像一种疾病,随着公司越来越大,它会在公司内部蔓延,而且随着公司规模的扩大,这种病症会变得越来越严重。

心智观察所: 所以保持决策信息的透明度很重要。

金泰:是的,做正确的事情,而不是讨好你的老板,试图让他看起来更体面。