苏华的2024年度书单

2024-12-06 14:00:00 黄冬主编:《谁人曾与评说:卫西琴纪念暨评论文集》,福建教育出版社2023年12月 卫西琴(Alfred Westharp,1882—1952,又名卫中),堪比怪杰辜鸿铭。只不过他俩反着来了,辜鸿铭留学英德,卫西琴却从德国跑到中国来弘扬孔孟之道。尤其在山西,深得阎督军的赏识,给了他创办外国语言学校的机会。1907年,卫西琴以研究德国歌剧作曲家彼得•温特尔(Peter Winter,1754—1825)的生平及作品的论文,获得慕尼黑大学哲学博士学位,按说音乐该是他的专业,但他在中国是如何弹琴的呢?据梁漱溟亲见:“他用一架大钢琴奏贝多芬的乐曲,在未演奏前,他有重重的安排:先把我们听众安置在没有光或光线微弱的地方,意思是要避免光的刺激,然后才能专心静听;其次他拿幔子把自己遮起,不让人看,因为他需要全身脱光,避去衣服的束缚和其他种种刺激;再次告诉我们说:‘在演奏时不得咳嗽,否则我就要很厉害地发怒。’意思是说,他在演奏时便是整个生命的进行,倘遇到阻碍、刺激,自然非发怒不可;最后待他演奏完毕时,竟浑身流汗,非立刻洗澡不可。当演奏时,声调是非常强烈、勇猛,似是最能代表西洋精神的作品。” 卫西琴与其他来华的外国人不同,他喜好中国衣服,终年穿长袍马褂、布袜皂鞋,头戴一顶尖瓜皮帽;手中老是拿一把芭蕉扇,九、十月的天气了,秋凉阵阵,他还不住地摇扇。 既然是外国语言学校,那他是怎样教外文的呢?不写外国字母,只教会话,假如学生不能记忆声音,只能用中国字注音,这就是卫西琴的外文新教授法。后来从北大来了一个陈儒康,他问学生以前学过多少时间的法文,学生们说是3个月。他又问用什么法子?回答说是新法子。他考察了一下这些学生的程度,连Bonjour(请安)二字能说好的也没有几个。 这是怪人卫西琴的一面,其另一面则是对中国的教育提出许多自己的主张及其改进的办法,如在广东推行“动的教育”等等。卫西琴的教育理论和教育实验之所以能在当时的“北上广”,赢得众多喝彩,完全得益于彼时的教育界是一个开放的系统,任何人都可以提出自己的教育主张,进行教育实验。黄冬教授的这本卫西琴评论资料集,将所能收集到的百年来中外对卫西琴毁誉参半的介绍、回忆、评论和研究文章,汇编成册,试图还原一个真实的卫西琴,无疑是一件很有意义的事。 [瑞典]新常富:《一个瑞典人眼里的中国(1902—1914)》,商务印书馆2024年6月 新常富的这本回忆录,记录了1902年他来中国,随李提摩太、敦崇礼创办山西大学堂西斋至辛亥革命爆发后的十年间,在山西大学工作、生活和假期到内陆14个省考察或旅行的所见所闻及对中国诸多问题的思考,书名原叫《新中国》,两卷,由瑞典斯德哥尔摩的雪纳出版社分别于1913和1914年出版。 新常富(1879—1963),瑞典人,此人是晚清民国众多来华的外国人之一,比起他的同乡斯文•赫定、安特生和高本汉,声名不显,但他在民国年间却有“中国地质之友”的好名声,并在地质学界内有“葛利普为中国打下地质学术上基础,他为中国建立了实地工作的体系”的高度评价。对此,他亦有名言,“合作每致成功,不合作必致失败!” 新常富的这本回忆录,最可注意的是刚刚经过义和团事变的中国,对待来华的洋人所发生的翻天覆地的变化,这一点,可从新常富于1902年4月25日和6月2日写给他妈妈的两封信中得以窥见。 在山西平定,接待李提摩太、敦崇礼和新常富他们一行的,竟然是“皇家级别”的,而平定州衙请吃的一顿晚饭,新常富以“盛宴”表达,他说:“今天有几道好菜,如燕窝、鱼翅、橘子酱、新疆葡萄干和糖渍核桃,如果不包括红豆、猪肉以及酸奶的话,这是我吃过的最好的菜。” 6月2日,山西巡抚岑春煊宴请他们。新常富保存了这天晚宴的菜单,这使我们得以知道一个巡抚衙门当时宴请外国人究竟上了些啥: 一品燕菜、青豆油鸡、五香炸鸽子、鸡粥扒鱼翅、洋磨广肚、烧烤鸭子、白枝竹笋、炸熘板鱼、洋鲜蜜桃、茄梨笋汤、洋鲍鱼汤、烧烤方肉。 此外,这本书还透露了一件鲜为人知的事:辛亥革命爆发后,新常富参加了远赴陕西救援被困瑞典传教士的“陕西救援队”,共解救了13名瑞典传教士和19名英美传教士。1912年2月至3月,由新常富牵头的“山西北部救援队”又前往萨拉齐和阳高县,成功解救出莫里斯一家和两位在阳高县传教的小姐。 有些书看似是地方性的,但如果注意到其中的某些细节,可能就会成为诠释当时中国所发生的大事的一个重要补充,新常富所著《一个瑞典人眼里的中国》便是这么一本有价值的书。 [英]沈艾娣:《政治仪式与近代中国国民身份建构(1911—1929)》,吕晶等译,江苏人民出版社,2024年7月 2024年,国内翻译出版了两本英国历史学家沈艾娣的专著,一本《翻译的危险:清朝与大英帝国两位翻译家的非凡人生》(民主与建设出版社2024年7月),另一本便是引起我极大感官享受的《政治仪式与近代中国国民身份建构》。书名看起来很政治很宏大很学术,但其实此书只围绕了一个人——伟人孙中山,以及由孙中山创建的共和政体,在他逝世后所进行的两次国葬活动(一次在北京,一次在南京),参与其中的不同身份的群众团体对比,自由参加抑或是组织安排,揭示出国民党领导集团是如何利用孙中山的遗嘱及葬礼,垄断了对中国统一符号的诠释。沈艾娣将国民党政府借孙中山奉安大典,用以巩固其统治地位和既有政治秩序的绝好表演机会,从国旗、公民礼仪、礼服、国庆节庆祝的不同方式,歌曲、口号、妇女的发型,甚至是日历,事事留意,层层剖析,事无巨细地予以了呈现。这种故事性的呈现,不但很好地阐明了谁是死亡仪式的制定者、参加者,还清晰地营造出一条政治变迁的主线。 非常欣赏沈艾娣利用档案和时文还原现场的表达手法。该书第六章“孙中山葬礼和国民限制”,我以为是这种写法的典型篇章。一般的作者遵照史料,把“警察代表后面是女性代表——各女性团体受邀选派三至五名成员参加送葬仪式”,罗列出来就可以了,但她不,而是把女性代表为什么会被安排参加送葬仪式说开来:“女性本身能够作为一个社会阶层正常参加这些仪式是由于20世纪20年代早期国民党组织的群众动员运动。简单来说,这些运动的目的就是促使那些从未参与过政治活动的人支持国民党。为此,国民党中的活跃分子便成立了工会、农民协会和妇联协会,正是国民党掌控下的女性团体(尤其是南京妇联协会)中的女性成员参加了孙中山的送葬仪式。” 钱致榕:《敢为天下先——三年建成港科大》,钟月岑整理,北京三联书店2024年8月 看过不少民国大学如何办教育的书。无论是对梅贻琦的“大学者非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,还是对蔡元培的“学术自由,兼容并包”,我都认为如今已根本无法复制,只是空留一块块老校牌和一个个学人掌故而已。钱致榕教授的这本书,让我颇感惊奇——不但三年建成香港科技大学,而且在三十年后还形成了一个“科大学派”,由一个“读书不肯为人忙”的物理学家做到了;一所好大学必有的通识教育、民主管理、学术自由,他做到了;甚至旧式成功的大学所没有的学科前瞻——教学生们如何为未来五十年解决问题,他也做到了。这本书就像如歌的行板那样流畅,娓娓道出港科大的诞生和成长,又有一种现场演讲的实感扑面而来,镌刻着这位通识教育家对教育理想的执念和以往的经历,是讲述,也是回忆;是见多识广,也是“没人做,我就去做,我觉得需要就去做”行动力的现身表现。毫不夸大地说,这是迄今关于如何办好一所好大学的最好读物。 这本书的意义和价值,绝不仅仅局限于创校副校长对当年所创的这个奇迹的回忆,其中还穿插了对孩子的教育,对“科学是文明,有用的是技术,但不是科学”的精辟阐述,还有对一些内地大学的批评——当手段变成目的,就会发生问题:“我们现在所做的都是技术,都是来料加工。你看现在我们的论文发表数目全世界第一,我们已经是世界的论文工厂,别人做过的题目拿来照样做,把它扩大,做得比别人快,篇数比别人多,再互相引用,引用次数不断增加,就像我们的加工厂一样。可是我们即便是世界工厂,也是可以一下被打趴下的。因为最尖端的、最重要的技术没有掌握在我们手里。” 《敢为天下先》第九章有一节,叫“只有费米这种水平的人才能教通识课”,掩卷之后,我想说的是:只有钱致榕教授这种有世界眼光的人,才能写出既让人敬佩,又如醍醐灌顶这样的书。 [法]沙畹:《泰山:一种中国信仰专论》,秦国帅、雷阳译,商务印书馆2024年10月 1915年,法国教育部想借在美国旧金山举办巴拿马—太平洋国际博览会(俗称“万国博览会”)之际,把本国对于世界文明有所贡献的各个学科的主要成绩向世人展现一下,于是出钱请各个门类最有声望的学者,分别撰述一本让人一目了然的学术小史,这套“法国学术史小丛书”,除了《法国哲学小史》《法国教育小史》等等之外,还有沙畹撰写的《法国汉学小史》,由此可见法国的汉学研究在世界执牛耳的地位。一百多年过去,被海外汉学界誉为“文献学之父”的沙畹的许多著述重新回到中国读者的视野,而他的杰作《泰山》,时隔115年之后,也终于有了一个完整的中文简体译本,于此不禁感叹连连。 诚如该书副标题所示,这是以泰山为坐标,研究古中国信仰的一本专著。我们看到,帝王们在历史上总共进行过的10次封禅仪式,有5次是由汉武帝进行的,另外5次则由光武帝(东汉)、唐高宗、唐玄宗、武则天和宋真宗“出演”的,但核心的核心却只有一个主题:他们明着向天地,实际上是向群臣和民众宣布一个新皇帝的开始,或者诏告正是由于他们的在位,普天之下才能享有洪福。也可以看出,在沙畹实地调查泰山的当年,佛教在泰山全部252处自然和人文景观中,仅有9处,计观音堂3处,佛殿2处,三大士、弥陀寺、普慈寺、普照寺各一,充分说明五岳之宗、天帝之子、神灵之府的这座神山,再加上民众心目中“泰山石敢当”界碑,完全有能力抵御西方外来信仰的侵蚀。我甚至想,哪天得空了,剪下沙畹在1907年绘制的《泰山全图》,怀揣很实用的《泰山》,再度登临泰山,对照着沙畹当年的文字和图片,看看今天的泰山还有多少历史遗迹留存?

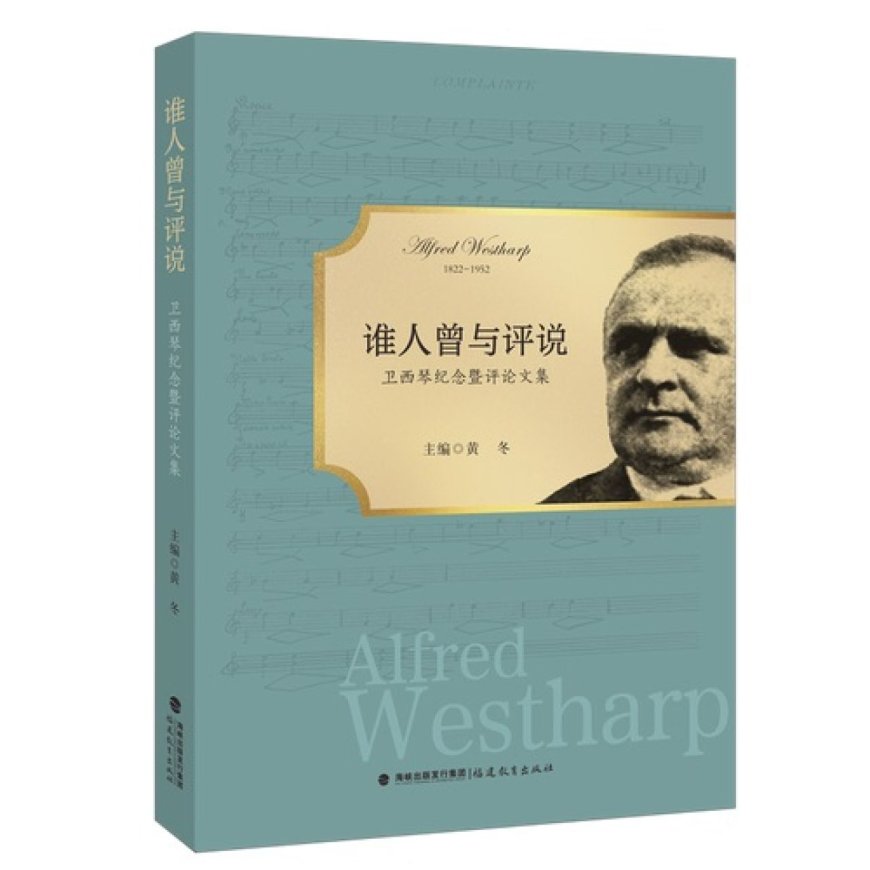

黄冬主编:《谁人曾与评说:卫西琴纪念暨评论文集》,福建教育出版社2023年12月

卫西琴(Alfred Westharp,1882—1952,又名卫中),堪比怪杰辜鸿铭。只不过他俩反着来了,辜鸿铭留学英德,卫西琴却从德国跑到中国来弘扬孔孟之道。尤其在山西,深得阎督军的赏识,给了他创办外国语言学校的机会。1907年,卫西琴以研究德国歌剧作曲家彼得•温特尔(Peter Winter,1754—1825)的生平及作品的论文,获得慕尼黑大学哲学博士学位,按说音乐该是他的专业,但他在中国是如何弹琴的呢?据梁漱溟亲见:“他用一架大钢琴奏贝多芬的乐曲,在未演奏前,他有重重的安排:先把我们听众安置在没有光或光线微弱的地方,意思是要避免光的刺激,然后才能专心静听;其次他拿幔子把自己遮起,不让人看,因为他需要全身脱光,避去衣服的束缚和其他种种刺激;再次告诉我们说:‘在演奏时不得咳嗽,否则我就要很厉害地发怒。’意思是说,他在演奏时便是整个生命的进行,倘遇到阻碍、刺激,自然非发怒不可;最后待他演奏完毕时,竟浑身流汗,非立刻洗澡不可。当演奏时,声调是非常强烈、勇猛,似是最能代表西洋精神的作品。”

卫西琴与其他来华的外国人不同,他喜好中国衣服,终年穿长袍马褂、布袜皂鞋,头戴一顶尖瓜皮帽;手中老是拿一把芭蕉扇,九、十月的天气了,秋凉阵阵,他还不住地摇扇。

既然是外国语言学校,那他是怎样教外文的呢?不写外国字母,只教会话,假如学生不能记忆声音,只能用中国字注音,这就是卫西琴的外文新教授法。后来从北大来了一个陈儒康,他问学生以前学过多少时间的法文,学生们说是3个月。他又问用什么法子?回答说是新法子。他考察了一下这些学生的程度,连Bonjour(请安)二字能说好的也没有几个。

这是怪人卫西琴的一面,其另一面则是对中国的教育提出许多自己的主张及其改进的办法,如在广东推行“动的教育”等等。卫西琴的教育理论和教育实验之所以能在当时的“北上广”,赢得众多喝彩,完全得益于彼时的教育界是一个开放的系统,任何人都可以提出自己的教育主张,进行教育实验。黄冬教授的这本卫西琴评论资料集,将所能收集到的百年来中外对卫西琴毁誉参半的介绍、回忆、评论和研究文章,汇编成册,试图还原一个真实的卫西琴,无疑是一件很有意义的事。

[瑞典]新常富:《一个瑞典人眼里的中国(1902—1914)》,商务印书馆2024年6月

新常富的这本回忆录,记录了1902年他来中国,随李提摩太、敦崇礼创办山西大学堂西斋至辛亥革命爆发后的十年间,在山西大学工作、生活和假期到内陆14个省考察或旅行的所见所闻及对中国诸多问题的思考,书名原叫《新中国》,两卷,由瑞典斯德哥尔摩的雪纳出版社分别于1913和1914年出版。

新常富(1879—1963),瑞典人,此人是晚清民国众多来华的外国人之一,比起他的同乡斯文•赫定、安特生和高本汉,声名不显,但他在民国年间却有“中国地质之友”的好名声,并在地质学界内有“葛利普为中国打下地质学术上基础,他为中国建立了实地工作的体系”的高度评价。对此,他亦有名言,“合作每致成功,不合作必致失败!”

新常富的这本回忆录,最可注意的是刚刚经过义和团事变的中国,对待来华的洋人所发生的翻天覆地的变化,这一点,可从新常富于1902年4月25日和6月2日写给他妈妈的两封信中得以窥见。

在山西平定,接待李提摩太、敦崇礼和新常富他们一行的,竟然是“皇家级别”的,而平定州衙请吃的一顿晚饭,新常富以“盛宴”表达,他说:“今天有几道好菜,如燕窝、鱼翅、橘子酱、新疆葡萄干和糖渍核桃,如果不包括红豆、猪肉以及酸奶的话,这是我吃过的最好的菜。”

6月2日,山西巡抚岑春煊宴请他们。新常富保存了这天晚宴的菜单,这使我们得以知道一个巡抚衙门当时宴请外国人究竟上了些啥:

一品燕菜、青豆油鸡、五香炸鸽子、鸡粥扒鱼翅、洋磨广肚、烧烤鸭子、白枝竹笋、炸熘板鱼、洋鲜蜜桃、茄梨笋汤、洋鲍鱼汤、烧烤方肉。

此外,这本书还透露了一件鲜为人知的事:辛亥革命爆发后,新常富参加了远赴陕西救援被困瑞典传教士的“陕西救援队”,共解救了13名瑞典传教士和19名英美传教士。1912年2月至3月,由新常富牵头的“山西北部救援队”又前往萨拉齐和阳高县,成功解救出莫里斯一家和两位在阳高县传教的小姐。

有些书看似是地方性的,但如果注意到其中的某些细节,可能就会成为诠释当时中国所发生的大事的一个重要补充,新常富所著《一个瑞典人眼里的中国》便是这么一本有价值的书。

[英]沈艾娣:《政治仪式与近代中国国民身份建构(1911—1929)》,吕晶等译,江苏人民出版社,2024年7月

2024年,国内翻译出版了两本英国历史学家沈艾娣的专著,一本《翻译的危险:清朝与大英帝国两位翻译家的非凡人生》(民主与建设出版社2024年7月),另一本便是引起我极大感官享受的《政治仪式与近代中国国民身份建构》。书名看起来很政治很宏大很学术,但其实此书只围绕了一个人——伟人孙中山,以及由孙中山创建的共和政体,在他逝世后所进行的两次国葬活动(一次在北京,一次在南京),参与其中的不同身份的群众团体对比,自由参加抑或是组织安排,揭示出国民党领导集团是如何利用孙中山的遗嘱及葬礼,垄断了对中国统一符号的诠释。沈艾娣将国民党政府借孙中山奉安大典,用以巩固其统治地位和既有政治秩序的绝好表演机会,从国旗、公民礼仪、礼服、国庆节庆祝的不同方式,歌曲、口号、妇女的发型,甚至是日历,事事留意,层层剖析,事无巨细地予以了呈现。这种故事性的呈现,不但很好地阐明了谁是死亡仪式的制定者、参加者,还清晰地营造出一条政治变迁的主线。

非常欣赏沈艾娣利用档案和时文还原现场的表达手法。该书第六章“孙中山葬礼和国民限制”,我以为是这种写法的典型篇章。一般的作者遵照史料,把“警察代表后面是女性代表——各女性团体受邀选派三至五名成员参加送葬仪式”,罗列出来就可以了,但她不,而是把女性代表为什么会被安排参加送葬仪式说开来:“女性本身能够作为一个社会阶层正常参加这些仪式是由于20世纪20年代早期国民党组织的群众动员运动。简单来说,这些运动的目的就是促使那些从未参与过政治活动的人支持国民党。为此,国民党中的活跃分子便成立了工会、农民协会和妇联协会,正是国民党掌控下的女性团体(尤其是南京妇联协会)中的女性成员参加了孙中山的送葬仪式。”

钱致榕:《敢为天下先——三年建成港科大》,钟月岑整理,北京三联书店2024年8月

看过不少民国大学如何办教育的书。无论是对梅贻琦的“大学者非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,还是对蔡元培的“学术自由,兼容并包”,我都认为如今已根本无法复制,只是空留一块块老校牌和一个个学人掌故而已。钱致榕教授的这本书,让我颇感惊奇——不但三年建成香港科技大学,而且在三十年后还形成了一个“科大学派”,由一个“读书不肯为人忙”的物理学家做到了;一所好大学必有的通识教育、民主管理、学术自由,他做到了;甚至旧式成功的大学所没有的学科前瞻——教学生们如何为未来五十年解决问题,他也做到了。这本书就像如歌的行板那样流畅,娓娓道出港科大的诞生和成长,又有一种现场演讲的实感扑面而来,镌刻着这位通识教育家对教育理想的执念和以往的经历,是讲述,也是回忆;是见多识广,也是“没人做,我就去做,我觉得需要就去做”行动力的现身表现。毫不夸大地说,这是迄今关于如何办好一所好大学的最好读物。

这本书的意义和价值,绝不仅仅局限于创校副校长对当年所创的这个奇迹的回忆,其中还穿插了对孩子的教育,对“科学是文明,有用的是技术,但不是科学”的精辟阐述,还有对一些内地大学的批评——当手段变成目的,就会发生问题:“我们现在所做的都是技术,都是来料加工。你看现在我们的论文发表数目全世界第一,我们已经是世界的论文工厂,别人做过的题目拿来照样做,把它扩大,做得比别人快,篇数比别人多,再互相引用,引用次数不断增加,就像我们的加工厂一样。可是我们即便是世界工厂,也是可以一下被打趴下的。因为最尖端的、最重要的技术没有掌握在我们手里。”

《敢为天下先》第九章有一节,叫“只有费米这种水平的人才能教通识课”,掩卷之后,我想说的是:只有钱致榕教授这种有世界眼光的人,才能写出既让人敬佩,又如醍醐灌顶这样的书。

[法]沙畹:《泰山:一种中国信仰专论》,秦国帅、雷阳译,商务印书馆2024年10月

1915年,法国教育部想借在美国旧金山举办巴拿马—太平洋国际博览会(俗称“万国博览会”)之际,把本国对于世界文明有所贡献的各个学科的主要成绩向世人展现一下,于是出钱请各个门类最有声望的学者,分别撰述一本让人一目了然的学术小史,这套“法国学术史小丛书”,除了《法国哲学小史》《法国教育小史》等等之外,还有沙畹撰写的《法国汉学小史》,由此可见法国的汉学研究在世界执牛耳的地位。一百多年过去,被海外汉学界誉为“文献学之父”的沙畹的许多著述重新回到中国读者的视野,而他的杰作《泰山》,时隔115年之后,也终于有了一个完整的中文简体译本,于此不禁感叹连连。

诚如该书副标题所示,这是以泰山为坐标,研究古中国信仰的一本专著。我们看到,帝王们在历史上总共进行过的10次封禅仪式,有5次是由汉武帝进行的,另外5次则由光武帝(东汉)、唐高宗、唐玄宗、武则天和宋真宗“出演”的,但核心的核心却只有一个主题:他们明着向天地,实际上是向群臣和民众宣布一个新皇帝的开始,或者诏告正是由于他们的在位,普天之下才能享有洪福。也可以看出,在沙畹实地调查泰山的当年,佛教在泰山全部252处自然和人文景观中,仅有9处,计观音堂3处,佛殿2处,三大士、弥陀寺、普慈寺、普照寺各一,充分说明五岳之宗、天帝之子、神灵之府的这座神山,再加上民众心目中“泰山石敢当”界碑,完全有能力抵御西方外来信仰的侵蚀。我甚至想,哪天得空了,剪下沙畹在1907年绘制的《泰山全图》,怀揣很实用的《泰山》,再度登临泰山,对照着沙畹当年的文字和图片,看看今天的泰山还有多少历史遗迹留存?