我们每天在用的北京时间,你不好奇它是怎么来的?

出品| 网易新闻学院 作者| 李孝辉,中科院国家授时中心研究员 时间,现在已经成为我们生活中的一个基本参量,现代人的生活分秒必争,所以每天我们都要看无数次时间:起床要看,上班要看,走路要看,吃饭也要看……可以说,没有时间就无法生活。 但是,如果时间不准该怎么办?你可能会说,不会呀,我的手机时间是基站提供的,我的手表可以不断与电台对表,可是,手机基站和电台又是和谁对的时间呢?最后的最后,一切会归结到中国的标准时间——北京时间。现在,终极问题来了:北京时间准吗? 要弄清楚北京时间准不准,我们先要弄清楚北京时间如何来的。 (一)两种计时体系:地球自转和量子跃迁 在上世纪 60 年代以前,人们使用的是世界时。 1 秒是地球自转周期的 1/86400,根据这样的秒定义出的时间就是世界时。由于零度经线经过英国的格林尼治天文台,因此世界时被定义为格林尼治天文台所在时区的时间,全世界的时间都以此为标准,各地使用时加上时区差即可。 图 1 地球自转周期的变化 遗憾的是,地球自转是不稳定的。图 1 是近 40 年内一天长度的变化,横坐标是年,纵坐标是一天的长度与 86400 秒的偏差。从图中可以看出,地球自转的长期趋势是变慢的,但也存在不规则的变化,有时候快,有时候慢。这样,根据地球自转制定的世界时就会有误差。在现代科技飞速发展的情况下,这种世界时很快就达不到人类对时间精度的要求了,于是人们就去寻找新的“钟表”。 人们发现,铯原子在两个能级之间进行量子跃迁(电子从原子的一个轨道跳到另一个轨道的一个 不连续的过程)时,会辐射出一个频率为 9192631770 赫兹的光子,累计这种光子信号的 9192631770 个周期就是 1 秒,根据这种原理可以制造高稳定的原子钟。紧接着,把全球四百多台原子钟的时间一平均就能得到国际原子时,这样的秒比世界时的秒稳定上千倍。 于是,人们就想把原子时作为标准时间,但这也并不是一件容易的事。 (二)无可奈何的折中:让 1 分钟变成 61 秒 世界时的时间严格反映了地球的自转。在测绘、深空探测、航空、航海等领域,需要对太空或者地球进行观测,希望能知道地球什么时间在什么位置,这需要世界时。另外,用原子时还会有另外一个问题,由于地球自转变慢,三万年以后,原子时的 24 小时对应世界时的 30 小时,有的时候,午夜零点太阳就升起来,那这种情况到底该不该起床呢?所以,使用原子时也会给人的生活带来麻烦。 尽管如此,仍然有很多人需要用原子时。在电子、通信等行业,这些人根本不关心地球转到什么地方,他们只需要均匀、稳定的时间间隔,他们认为,原子时是最好的时间。 这两帮人就吵了起来,到底该怎么办呢? 需要世界时的人需要的是世界时的时刻,需要原子时的人需要的是原子时秒长的均匀性,于是,科学家想办法创造出一种兼有这两种时间优点的时间尺度——协调世界时(UTC)。 协调世界时的秒长忠实地反映原子时的秒长,但规定协调世界时的时刻与世界时的时刻差保持在 0.9 秒以内。如果时刻差将要超过 0.9 秒,就在协调世界时中走出一个额外的 1 秒,使两者的下一秒接近。 图 2 协调世界时的闰秒和北京时间的闰秒 国际上统一规定,这一秒加在协调世界时的 6 月 30 日或者 12 月 31 日的最后一分钟的最后一秒。这一分钟不是直接从 59 秒跳到 0 秒,而是从 59 秒跳到 60 秒(图 2),再跳到 0。这样,下一秒的协调世界是和世界时又比较接近了。这种协调的结果,使协调世界时的 1 分钟有可能变成 61 秒,多出来的 1 秒就是闰秒,闰秒根据地球自转的情况全球统一添加。 如果用一个比喻来说明两者的关系的话,世界时和原子时两兄弟,原子时大哥精力比较好,一步一步均匀地在走,世界时小弟精力不好,越走越慢,等他两个相差到 0.9 步的时候,原子时大哥停一步(闰步),让世界时小弟跟上来,这样,世界时就会比原子时超前 0.1 步,两兄弟之间的距离始终不会差一步。这样走出的时间就是协调世界时。 这下,大家都满意了,协调世界时成了国际统一的标准时间,大家的时间都要与协调世界时对准。 (三)北京时间的产生:从滞后的时间到实时的时间 协调世界时可以理解为加了闰秒的原子时,由设在法国巴黎的一个国际组织——国际权度局(BIPM)产生。 图 3 协调世界时的产生过程 协调世界时的产生过程如图 3 所示。每个月的 1 号,国际权度局开始收集上个月全世界的原子钟数据,对全世界的原子钟进行加权平均,计算出国际原子时,加上闰秒调整以后就得到上个月全球的标准时间——协调世界时,一般在 15 号左右发布。 看出问题了吧?协调世界时要滞后 45 天到 15 天,它只是一个纸面的时间,只能解决事后对表的问题,是不能直接使用的。 为了解决实际应用对标准时间的需要,每个国家都指定守时实验室产生协调世界时的物理实现,命名为 UTC(K),K 是守时实验室的缩写,UTC(K)是一个国家的标准时间。中国的标准时间是由中国科学院国家授时中心(图 4)产生和保持的,命名为 UTC(NTSC)。 图 4 中国科学院国家授时中心 协调世界时作为全球的时间标准,UTC(K)作为协调世界时的物理实现,都是 0 时区的时间,中国使用的时间要加上 8 个小时的时区差。所以,北京时间=UTC(NTSC)+8 小时。 (四)北京时间的性能:各项指标均在世界前五名 北京时间是 UTC(NTSC)加上 8 个小时的时区差,北京时间的性能就要看 UTC(NTSC)的性能。 判断时间性能的第一条是守时实验室的钟组在国际原子时计算时的权重,权重越大,说明这个守时实验室越重要。国际权度局(BIPM)每年的年报上可以看出在一年内各实验室的权重,图 5 是 2016 年数据,在世界上的近 80 个守时实验室中,中国国家授时中心以 5.5%的权重排第四名。 图 5 2016 年主要守时实验室权重 UTC(NTSC)是协调世界时的物理实现,需要依据原子时的秒长产生,中国的原子时是 TA(NTSC),TA(NTSC)的稳定度决定了 UTC(NTSC)的稳定度,在不同取样时间下,TA(NTSC)的稳定度在世界上排名在 2~5 名左右。 2013 年 9 月,日内瓦的一次国际会议上,讨论到有关时间的问题,国际权度局时间比对部的负责人 Dr.Lewandowski,在图 6 公布了他们对各守时实验室的 UTC(K)的研究分析结果,7 年 2800 天的结果表明:排名第一的是美国海军天文台保持的 UTC(USNO),俄罗斯的 UTC(SU)第二,中国的 UTC(NTSC)排名第三。这就是 UTC(NTSC)的准确度。 图 6 国际上知名实验室保持标准时间的偏差 实际上,从图 7 可以看出,从 1998 年开始的 14 年内,UTC(NTSC)的准确度一直在提高,特别在 2013 年 1 月以后,偏差小于 10 纳秒,全世界能够连续几年保持在 10 纳秒以内的实验室不到 5 个。 现在放心了吧,北京时间还是不错的,准确度在世界上处于前五名。 图 7 UTC(NTSC)与 UTC 的偏差 (五)北京时间的发布:授时系统 到现在,我们知道了,北京时间是很准的。但是,北京时间在西安产生,难道对一次时间就要到西安一趟?那也太不方便了。这就要说到国家授时中心的另一个职能——授时了。 所谓授时,就是用各种手段将国家标准时间广播出去。有了国家授时中心的授时体系,我们足不出户,就可以获得北京时间。 说到授时,就要说一说 84 年的国庆阅兵,10 辆游行彩车里面有 1 辆(图 8),上面写着“长波授时,同步精度百万分之一秒,中国科学院”,这就是指中国科学院国家授时中心为主建设的长短波授时系统,这被列入中国的第一批重大科技基础设施,为中国提供精度为微秒量级的授时信号。顺便说一下,现在的贵州 500 米大口径天线、上海光源、北京正负电子对撞机等,都属于重大科技基础设施。 在彩车上,以西安为中心,有一圈圈的同心圆,这些圆就是不同精度的授时信号覆盖范围,这也就解释了为什么要把国家授时中心建在西安:地处中部,授时信号能更好的覆盖全国。 图 8 长波授时台的国庆庆典彩车 结语 50 年来,中国的授时体系逐步完善。如果你需要秒级精度的时间,互联网授时可以用;如果你需要毫秒量级的时间,短波授时和低频时码授时可以用;如果你需要微秒量级的时间,长波授时系统可以用;如果你需要十纳秒量级的时间,北斗卫星导航系统的时间可以用。所有的授时系统,广播的时间都溯源到 UTC(NTSC),也就是说,使用这些授时系统,你都可以获得 UTC(NTSC)。 对了,最后再交代一句,在十三五,我们国家已经启动了另一个重大科技基础设施的建设,用光纤将优于 0.1 纳秒精度的标准时间送到全国重要的城市,那将是世界上精度最高的授时系统。 作为世界上认知度最高的标签,中国制造(Made in China)正寻求战略升级。「了不起的中国制造」专栏,力邀行业权威、资深玩家,呈现他们眼中的中国创新之路。 投稿请联系 [email protected],稿件一经刊用,将提供千字 800 元的稿酬。 -------------------- 编辑| 史文慧 查看知乎讨论

出品| 网易新闻学院

作者| 李孝辉,中科院国家授时中心研究员

时间,现在已经成为我们生活中的一个基本参量,现代人的生活分秒必争,所以每天我们都要看无数次时间:起床要看,上班要看,走路要看,吃饭也要看……可以说,没有时间就无法生活。

但是,如果时间不准该怎么办?你可能会说,不会呀,我的手机时间是基站提供的,我的手表可以不断与电台对表,可是,手机基站和电台又是和谁对的时间呢?最后的最后,一切会归结到中国的标准时间——北京时间。现在,终极问题来了:北京时间准吗?

要弄清楚北京时间准不准,我们先要弄清楚北京时间如何来的。

(一)两种计时体系:地球自转和量子跃迁

在上世纪 60 年代以前,人们使用的是世界时。

1 秒是地球自转周期的 1/86400,根据这样的秒定义出的时间就是世界时。由于零度经线经过英国的格林尼治天文台,因此世界时被定义为格林尼治天文台所在时区的时间,全世界的时间都以此为标准,各地使用时加上时区差即可。

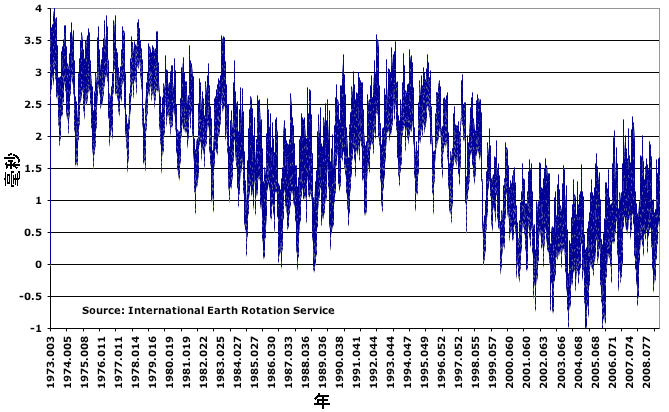

图 1 地球自转周期的变化

遗憾的是,地球自转是不稳定的。图 1 是近 40 年内一天长度的变化,横坐标是年,纵坐标是一天的长度与 86400 秒的偏差。从图中可以看出,地球自转的长期趋势是变慢的,但也存在不规则的变化,有时候快,有时候慢。这样,根据地球自转制定的世界时就会有误差。在现代科技飞速发展的情况下,这种世界时很快就达不到人类对时间精度的要求了,于是人们就去寻找新的“钟表”。

人们发现,铯原子在两个能级之间进行量子跃迁(电子从原子的一个轨道跳到另一个轨道的一个 不连续的过程)时,会辐射出一个频率为 9192631770 赫兹的光子,累计这种光子信号的 9192631770 个周期就是 1 秒,根据这种原理可以制造高稳定的原子钟。紧接着,把全球四百多台原子钟的时间一平均就能得到国际原子时,这样的秒比世界时的秒稳定上千倍。

于是,人们就想把原子时作为标准时间,但这也并不是一件容易的事。

(二)无可奈何的折中:让 1 分钟变成 61 秒

世界时的时间严格反映了地球的自转。在测绘、深空探测、航空、航海等领域,需要对太空或者地球进行观测,希望能知道地球什么时间在什么位置,这需要世界时。另外,用原子时还会有另外一个问题,由于地球自转变慢,三万年以后,原子时的 24 小时对应世界时的 30 小时,有的时候,午夜零点太阳就升起来,那这种情况到底该不该起床呢?所以,使用原子时也会给人的生活带来麻烦。

尽管如此,仍然有很多人需要用原子时。在电子、通信等行业,这些人根本不关心地球转到什么地方,他们只需要均匀、稳定的时间间隔,他们认为,原子时是最好的时间。

这两帮人就吵了起来,到底该怎么办呢?

需要世界时的人需要的是世界时的时刻,需要原子时的人需要的是原子时秒长的均匀性,于是,科学家想办法创造出一种兼有这两种时间优点的时间尺度——协调世界时(UTC)。

协调世界时的秒长忠实地反映原子时的秒长,但规定协调世界时的时刻与世界时的时刻差保持在 0.9 秒以内。如果时刻差将要超过 0.9 秒,就在协调世界时中走出一个额外的 1 秒,使两者的下一秒接近。

图 2 协调世界时的闰秒和北京时间的闰秒

国际上统一规定,这一秒加在协调世界时的 6 月 30 日或者 12 月 31 日的最后一分钟的最后一秒。这一分钟不是直接从 59 秒跳到 0 秒,而是从 59 秒跳到 60 秒(图 2),再跳到 0。这样,下一秒的协调世界是和世界时又比较接近了。这种协调的结果,使协调世界时的 1 分钟有可能变成 61 秒,多出来的 1 秒就是闰秒,闰秒根据地球自转的情况全球统一添加。

如果用一个比喻来说明两者的关系的话,世界时和原子时两兄弟,原子时大哥精力比较好,一步一步均匀地在走,世界时小弟精力不好,越走越慢,等他两个相差到 0.9 步的时候,原子时大哥停一步(闰步),让世界时小弟跟上来,这样,世界时就会比原子时超前 0.1 步,两兄弟之间的距离始终不会差一步。这样走出的时间就是协调世界时。

这下,大家都满意了,协调世界时成了国际统一的标准时间,大家的时间都要与协调世界时对准。

(三)北京时间的产生:从滞后的时间到实时的时间

协调世界时可以理解为加了闰秒的原子时,由设在法国巴黎的一个国际组织——国际权度局(BIPM)产生。

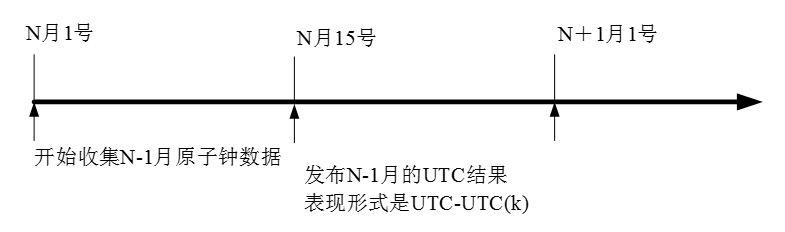

图 3 协调世界时的产生过程

协调世界时的产生过程如图 3 所示。每个月的 1 号,国际权度局开始收集上个月全世界的原子钟数据,对全世界的原子钟进行加权平均,计算出国际原子时,加上闰秒调整以后就得到上个月全球的标准时间——协调世界时,一般在 15 号左右发布。

看出问题了吧?协调世界时要滞后 45 天到 15 天,它只是一个纸面的时间,只能解决事后对表的问题,是不能直接使用的。

为了解决实际应用对标准时间的需要,每个国家都指定守时实验室产生协调世界时的物理实现,命名为 UTC(K),K 是守时实验室的缩写,UTC(K)是一个国家的标准时间。中国的标准时间是由中国科学院国家授时中心(图 4)产生和保持的,命名为 UTC(NTSC)。

图 4 中国科学院国家授时中心

协调世界时作为全球的时间标准,UTC(K)作为协调世界时的物理实现,都是 0 时区的时间,中国使用的时间要加上 8 个小时的时区差。所以,北京时间=UTC(NTSC)+8 小时。

(四)北京时间的性能:各项指标均在世界前五名

北京时间是 UTC(NTSC)加上 8 个小时的时区差,北京时间的性能就要看 UTC(NTSC)的性能。

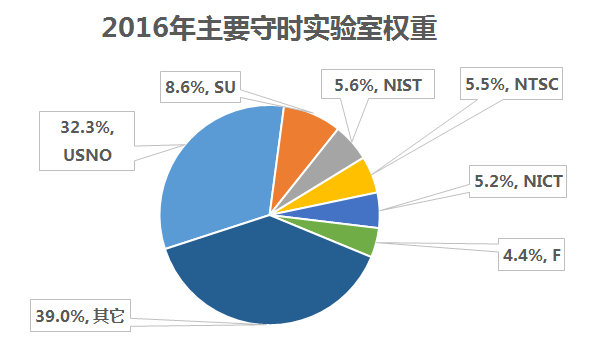

判断时间性能的第一条是守时实验室的钟组在国际原子时计算时的权重,权重越大,说明这个守时实验室越重要。国际权度局(BIPM)每年的年报上可以看出在一年内各实验室的权重,图 5 是 2016 年数据,在世界上的近 80 个守时实验室中,中国国家授时中心以 5.5%的权重排第四名。

图 5 2016 年主要守时实验室权重

UTC(NTSC)是协调世界时的物理实现,需要依据原子时的秒长产生,中国的原子时是 TA(NTSC),TA(NTSC)的稳定度决定了 UTC(NTSC)的稳定度,在不同取样时间下,TA(NTSC)的稳定度在世界上排名在 2~5 名左右。

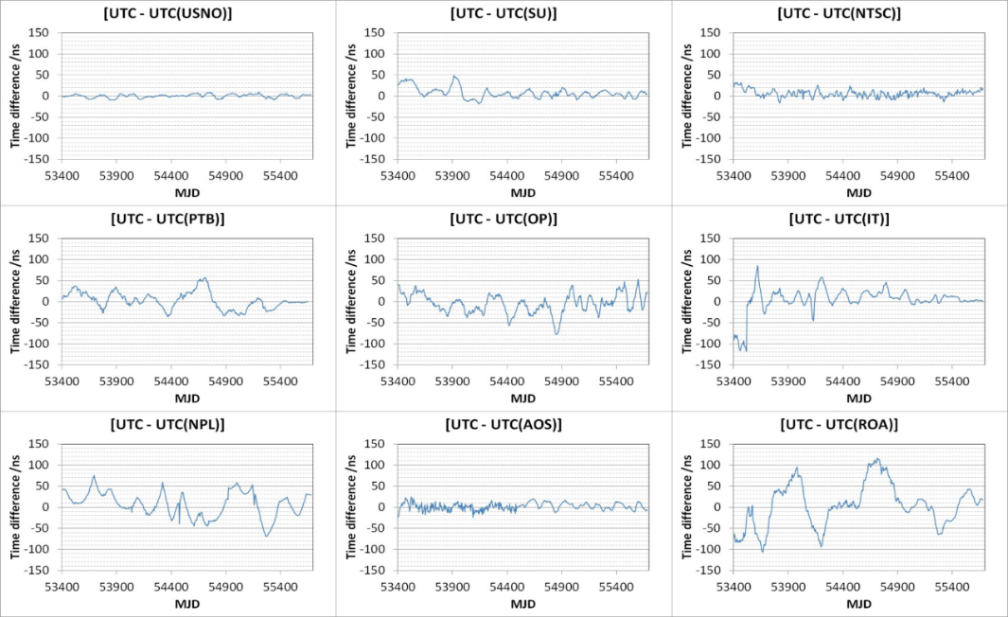

2013 年 9 月,日内瓦的一次国际会议上,讨论到有关时间的问题,国际权度局时间比对部的负责人 Dr.Lewandowski,在图 6 公布了他们对各守时实验室的 UTC(K)的研究分析结果,7 年 2800 天的结果表明:排名第一的是美国海军天文台保持的 UTC(USNO),俄罗斯的 UTC(SU)第二,中国的 UTC(NTSC)排名第三。这就是 UTC(NTSC)的准确度。

图 6 国际上知名实验室保持标准时间的偏差

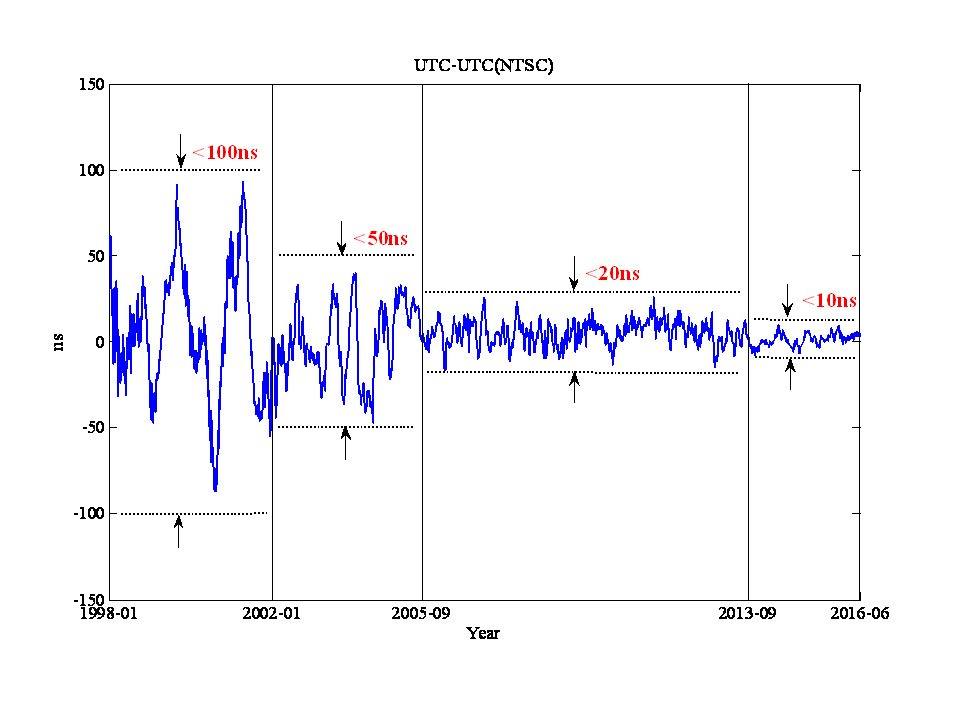

实际上,从图 7 可以看出,从 1998 年开始的 14 年内,UTC(NTSC)的准确度一直在提高,特别在 2013 年 1 月以后,偏差小于 10 纳秒,全世界能够连续几年保持在 10 纳秒以内的实验室不到 5 个。

现在放心了吧,北京时间还是不错的,准确度在世界上处于前五名。

图 7 UTC(NTSC)与 UTC 的偏差

(五)北京时间的发布:授时系统

到现在,我们知道了,北京时间是很准的。但是,北京时间在西安产生,难道对一次时间就要到西安一趟?那也太不方便了。这就要说到国家授时中心的另一个职能——授时了。

所谓授时,就是用各种手段将国家标准时间广播出去。有了国家授时中心的授时体系,我们足不出户,就可以获得北京时间。

说到授时,就要说一说 84 年的国庆阅兵,10 辆游行彩车里面有 1 辆(图 8),上面写着“长波授时,同步精度百万分之一秒,中国科学院”,这就是指中国科学院国家授时中心为主建设的长短波授时系统,这被列入中国的第一批重大科技基础设施,为中国提供精度为微秒量级的授时信号。顺便说一下,现在的贵州 500 米大口径天线、上海光源、北京正负电子对撞机等,都属于重大科技基础设施。

在彩车上,以西安为中心,有一圈圈的同心圆,这些圆就是不同精度的授时信号覆盖范围,这也就解释了为什么要把国家授时中心建在西安:地处中部,授时信号能更好的覆盖全国。

图 8 长波授时台的国庆庆典彩车

结语

50 年来,中国的授时体系逐步完善。如果你需要秒级精度的时间,互联网授时可以用;如果你需要毫秒量级的时间,短波授时和低频时码授时可以用;如果你需要微秒量级的时间,长波授时系统可以用;如果你需要十纳秒量级的时间,北斗卫星导航系统的时间可以用。所有的授时系统,广播的时间都溯源到 UTC(NTSC),也就是说,使用这些授时系统,你都可以获得 UTC(NTSC)。

对了,最后再交代一句,在十三五,我们国家已经启动了另一个重大科技基础设施的建设,用光纤将优于 0.1 纳秒精度的标准时间送到全国重要的城市,那将是世界上精度最高的授时系统。

作为世界上认知度最高的标签,中国制造(Made in China)正寻求战略升级。「了不起的中国制造」专栏,力邀行业权威、资深玩家,呈现他们眼中的中国创新之路。

投稿请联系 [email protected],稿件一经刊用,将提供千字 800 元的稿酬。

--------------------

编辑| 史文慧