「干」解释为「吴」是通假吗,如果是通假有音韵学的依据吗?

「干」就是指吴国。 因为先秦时人们有「用都城名指代国家」的习惯,而吴王夫差建都于「干(邗)」地,所以可以用「干(邗)」来指称「吴」。 〇.「干(邗)」即「吴」 先秦两汉人写文章,常常把「干」和「越」连一起说。结合上下文一看,就知道这个「干」是指「吴」: 干、越、夷、貉之子,生而同聲,長而異俗,教使之然也。《荀子》南為江、漢、淮、汝,東流之,注五湖之處,以利荊、楚、干、越與南夷之民。《墨子》夫有干、越之劍者,柙而藏之,不敢用也,寶之至也。《庄子》 《庄子》夸「干越」的剑好,而吴国正是产名剑的地方。古代人给这些句子作注解的时候,都会说「干,吴也」[1],但都没说原因,因为做注解的人也未必知其所以然。 但总之,这些「干」指代「吴」是毫无问题的。 一.以「都名」代「国名」 先稍微岔开一下话题( 先秦人们习惯用国家的都城名去指代国家,我们可以举出很多平行的例子: 魏 - 梁:魏国在战国时迁都大梁(今开封),当时人就称魏国为「梁国」,著名的课文《孟子见梁惠王》里,孟子见的就是魏惠王。 韩 - 郑:战国初期,韩国灭了郑国后,迁都到了新郑(今新郑)。所以人们也称韩国为「郑国」,《竹书纪年》所谓的「郑昭侯」其实就是韩昭侯。 曾 - 随:战国曾国都城在随(今随州),所以曾国也称随国。著名的「曾侯乙墓」的「曾」,其实就是《左传》里的随国。 可惜的是传世文献一直都把「曾国」叫「随国」,所以曾侯乙墓刚出土的时候,大家并不能肯定曾国是不是就是随国,从而引发了一系列的讨论,也就是所谓的「曾国之谜」问题。 晋 - 翼:春秋初期晋国国都在翼(今翼城),所以《左传》称晋侯为「翼侯」;后来晋国内乱,晋侯被赶到了鄂(今乡宁),当时晋人又称晋侯为「鄂侯」。 类似的例子还不少。因为在商周甚至春秋早期,「国」和「都」往往就是一回事,一个国家就是由一个中心的都城延及周围的一片土地组成的。所以如果国家迁徙到别处,常常把国名也就改了。像西周早期,「康国」建都在康丘,后来迁到了卫地,就改名叫「卫国」;「唐国」最早设置在唐地,后来迁徙到晋地,就改成「晋国」。 那个时候的国名没有什么神圣的意义,搬个家就给改了,大家随便叫,开心就好。所以用国都名去指代国家,也是很自然的操作,这种习惯一直延续到战国。有人会觉得用国都名去指代一个国家,是不是带有蔑视的意味,这恐怕是现在的思维代入过深,古人没那么容易辱。 二.「邗王」即「吴王」 那么有没有确切的用「邗」去指代「吴」的例子呢? 传世文献没有,但出土文献有。 1.赵孟壶 大英博物馆里有一件青铜壶,上面的铭文就直接称吴王夫差为「邗王」: 遇邗王于黄池,为赵孟介邗王之锡金,以为祠器。 赵孟壶 赵孟壶 这个铭文记载的事件很明确,就是春秋晚期著名的「黄池之会」:春秋末,晋国和楚国都陷入衰落,东南的吴国趁势崛起,击败楚国和齐国。于是吴王夫差北上争霸,在黄池和晋国的大臣赵孟见面,要求做中原的盟主。 所以铭文里的「遇邗王于黄池」,当然就是指赵孟和吴王夫差在黄池见面这件事,「邗王」就是「吴王」。 2.邗王是野戈 故宫博物院还有一件铜戈,上面书有铭文: 邗王是野自作元用。 邗王是野戈 邗王是野戈 这把戈有晋文化风格,可能是晋国给吴王夫差做的。其中的「邗王」即指吴王夫差,「是野」恐怕是夫差另外的名字。众所周知,吴国君主的名字经常有一堆...(这个我不知道怎么解释 三.吴都「邗」 「吴王」既然被称为「邗王」,结合先秦时以国都名代指国名的习惯,自然就推出吴国曾建都于邗。 邗国本是位于今扬州的一个小国,被吴国灭亡[2]。后来吴王夫差为了北上争霸的交通方便,在长江和淮河之间挖运河[3]。邗城地处长江北岸,就成为这条运河的起点,于是这条运河被后世称为「邗沟」。而吴国建都于邗,应该就是发生在此时。 当然,吴国建都于邗,也不意味着故都就被放弃,从越伐吴的过程来看,故都吴还是挺重要的。可能因为夫差后来的重心放在北上争霸上,于是常驻于邗城,因此当时人称夫差为「邗王」。 而可能也正因此,夫差对后方缺乏防范,导致直接被越王勾践偷了家。 综上,先秦人称「吴」为「干(邗)」,是因为吴国曾建都于邗。结合先秦人的称呼习惯,就可以这么叫。 查看知乎讨论

「干」就是指吴国。

因为先秦时人们有「用都城名指代国家」的习惯,而吴王夫差建都于「干(邗)」地,所以可以用「干(邗)」来指称「吴」。

〇.「干(邗)」即「吴」

先秦两汉人写文章,常常把「干」和「越」连一起说。结合上下文一看,就知道这个「干」是指「吴」:

干、越、夷、貉之子,生而同聲,長而異俗,教使之然也。《荀子》

南為江、漢、淮、汝,東流之,注五湖之處,以利荊、楚、干、越與南夷之民。《墨子》

夫有干、越之劍者,柙而藏之,不敢用也,寶之至也。《庄子》

《庄子》夸「干越」的剑好,而吴国正是产名剑的地方。古代人给这些句子作注解的时候,都会说「干,吴也」[1],但都没说原因,因为做注解的人也未必知其所以然。

但总之,这些「干」指代「吴」是毫无问题的。

一.以「都名」代「国名」

先稍微岔开一下话题(

先秦人们习惯用国家的都城名去指代国家,我们可以举出很多平行的例子:

魏 - 梁:魏国在战国时迁都大梁(今开封),当时人就称魏国为「梁国」,著名的课文《孟子见梁惠王》里,孟子见的就是魏惠王。

韩 - 郑:战国初期,韩国灭了郑国后,迁都到了新郑(今新郑)。所以人们也称韩国为「郑国」,《竹书纪年》所谓的「郑昭侯」其实就是韩昭侯。

曾 - 随:战国曾国都城在随(今随州),所以曾国也称随国。著名的「曾侯乙墓」的「曾」,其实就是《左传》里的随国。 可惜的是传世文献一直都把「曾国」叫「随国」,所以曾侯乙墓刚出土的时候,大家并不能肯定曾国是不是就是随国,从而引发了一系列的讨论,也就是所谓的「曾国之谜」问题。

晋 - 翼:春秋初期晋国国都在翼(今翼城),所以《左传》称晋侯为「翼侯」;后来晋国内乱,晋侯被赶到了鄂(今乡宁),当时晋人又称晋侯为「鄂侯」。

类似的例子还不少。因为在商周甚至春秋早期,「国」和「都」往往就是一回事,一个国家就是由一个中心的都城延及周围的一片土地组成的。所以如果国家迁徙到别处,常常把国名也就改了。像西周早期,「康国」建都在康丘,后来迁到了卫地,就改名叫「卫国」;「唐国」最早设置在唐地,后来迁徙到晋地,就改成「晋国」。

那个时候的国名没有什么神圣的意义,搬个家就给改了,大家随便叫,开心就好。所以用国都名去指代国家,也是很自然的操作,这种习惯一直延续到战国。有人会觉得用国都名去指代一个国家,是不是带有蔑视的意味,这恐怕是现在的思维代入过深,古人没那么容易辱。

二.「邗王」即「吴王」

那么有没有确切的用「邗」去指代「吴」的例子呢?

传世文献没有,但出土文献有。

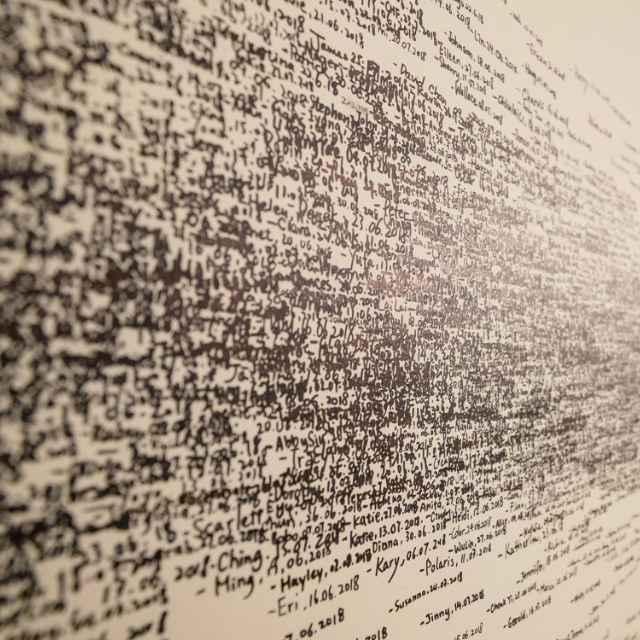

1.赵孟壶

大英博物馆里有一件青铜壶,上面的铭文就直接称吴王夫差为「邗王」:

遇邗王于黄池,为赵孟介邗王之锡金,以为祠器。

这个铭文记载的事件很明确,就是春秋晚期著名的「黄池之会」:春秋末,晋国和楚国都陷入衰落,东南的吴国趁势崛起,击败楚国和齐国。于是吴王夫差北上争霸,在黄池和晋国的大臣赵孟见面,要求做中原的盟主。

所以铭文里的「遇邗王于黄池」,当然就是指赵孟和吴王夫差在黄池见面这件事,「邗王」就是「吴王」。

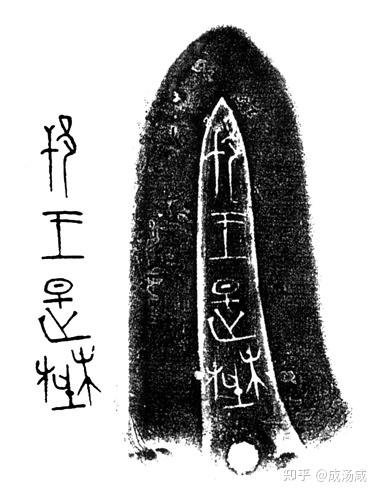

2.邗王是野戈

故宫博物院还有一件铜戈,上面书有铭文:

邗王是野自作元用。

这把戈有晋文化风格,可能是晋国给吴王夫差做的。其中的「邗王」即指吴王夫差,「是野」恐怕是夫差另外的名字。众所周知,吴国君主的名字经常有一堆...(这个我不知道怎么解释

三.吴都「邗」

「吴王」既然被称为「邗王」,结合先秦时以国都名代指国名的习惯,自然就推出吴国曾建都于邗。

邗国本是位于今扬州的一个小国,被吴国灭亡[2]。后来吴王夫差为了北上争霸的交通方便,在长江和淮河之间挖运河[3]。邗城地处长江北岸,就成为这条运河的起点,于是这条运河被后世称为「邗沟」。而吴国建都于邗,应该就是发生在此时。

当然,吴国建都于邗,也不意味着故都就被放弃,从越伐吴的过程来看,故都吴还是挺重要的。可能因为夫差后来的重心放在北上争霸上,于是常驻于邗城,因此当时人称夫差为「邗王」。

而可能也正因此,夫差对后方缺乏防范,导致直接被越王勾践偷了家。

综上,先秦人称「吴」为「干(邗)」,是因为吴国曾建都于邗。结合先秦人的称呼习惯,就可以这么叫。