国内中产的育儿焦虑,终于有书写明白了

在昆明一家医院的走廊里,三年级女孩小珍因“压力太大”接受治疗。她的周末被英语、小提琴、绘画课填满,母亲陈佳玲坚信这是通往“优秀”的唯一路径。然而,崩溃的哭泣、莫名的瘙痒、攻击性行为——这些症状背后,是一场关于“爱”与“控制”的无声战争。《不确定的爱:当代中国育儿的希望与困惑》以真实家庭故事为切口,揭开中国中产阶级育儿的深层焦虑:教育内卷如何异化亲子关系?心理健康问题为何被“教育”而非“治疗”?从“鸡娃”到“摆烂”,父母在专家建议与社会现实间如何挣扎?本书作者关宜馨通过多年的田野调查,走进课堂、家庭与心理咨询室,见证了普通中国父母的育儿困境——他们在有限资源的现实中努力调和“好父母”的新定义。书中通过鲜活的家庭故事,揭示了教育压力如何转化为家庭内部的无声战争,如何影响孩子的心理健康,以及在不确定的时代里,父母如何寻找爱与教育的另一种可能。《不确定的爱》是一部关于中国社会转型、文化变迁的教育民族志,深入探索了国家政策与个人家庭生活的微妙互动,探讨了在现代化进程中的深层困惑与挑战——在这里,每个家庭的困惑,都是时代的寓言。本文来自微信公众号:非虚构时间 (ID:non-fiction702),节选自《不确定的爱》,小标题为编者所加,作者:关宜馨,翻译:毛超予,题图来自:AI生成一个母亲的反思:小珍的故事陈佳玲对女儿小珍只有好意,不过她有时过于严厉了一点。例如有一次,上三年级的小珍邀请我参观她的教室。小珍刚在我的笔记本上写下自己的学校和班级,陈佳玲便试图把笔记本拿过去,检查女儿的字迹是否清晰可辨。她大概还觉得从笔迹中能看出女儿是否认真自觉。这当然让小珍很是不耐烦,她把笔记本紧紧贴在胸前。陈佳玲有些尴尬,转向我解释道:“小珍不喜欢我们检查她的作业。”对陈佳玲而言,培养孩子能在愈发严苛的教育体系中进行竞争,和将孩子看作自主主体施以尊重,这两者之间要取得微妙的平衡。前者需要对细微之处进行管理,例如把日常交流当成家庭作业来审视检查。后者——这一观念产生自有关良好育儿的全球话语,则与前者的直觉相悖。对陈佳玲这位母亲来说,这种育儿话语具有尤为严肃和实际的意涵——毕竟,我是在一家大医院的精神科病房见到这家人的,当时小珍告诉我,她正因“压力太大”接受治疗。陈女士本想把女儿的日程塞满教育活动,但眼下小珍的情况让她三思。在小珍入院前,她和身边的许多家长一样,把小珍的生活安排得满满当当。她担心如果不这么做,小珍会竞争不过其他孩子。结束了学校里一周的学业后,小珍的周末始于八点半到十二点的英语课。十二点后,母女俩一起吃午饭。紧接着是一点半到两点半的小提琴课,然后是三点到六点的绘画课。周日的时间则用来洗澡和完成次日要交的学校作业。由于陈佳玲自己没有因来回奔波感到疲惫,她便觉得朝气蓬勃的小珍应该也不会有什么问题。但她错了。2004年春节假期的一个晚上,陈佳玲接到婆婆的电话(当时小珍和奶奶住在一起)。这时已是午夜过后几个钟头了。小珍一直在发脾气。她抑制不住地大哭,说自己睡不着、身子哪里不舒服、感觉不对劲。陈佳玲和小珍的父亲都赶了过来,一家人最终决定把小珍送去医院。他们想不明白问题究竟出在哪。是不是因为她当天下午吃的巧克力?巧克力让她睡不着?她的不舒服到底是怎么一回事?他们先去了儿科,然后被转到精神科。医生做了初步诊断,开了黛力新(Deanxit)和镇静剂。随后,接近黎明时分,小珍的“症状”再次发作,把陈佳玲完全看呆了。小珍又开始大发脾气,哭喊着抱怨皮肤痒得厉害,还用脚跺着地面。当镇静剂开始起作用时,小珍才终于在母亲的怀里睡着了。接下来的几周里,奇怪难忍的瘙痒仍在持续。甚至小珍在学校里也发作起来。在家,她的脾气越来越“怪异”。她极易沮丧,甚至动不动就生气,还一直有睡眠障碍。尽管她又去医院看了妇科,看了神经科,做了CT检查(什么问题也没发现),又做了一次精神科检查以评估初次的诊断,处方也从黛力新换成了百忧解(Prozac),但她的症状不仅没消失,反而更频繁地发作——在家里、在课上。小珍的脾气变得愈发不好,吵着要玩她长大后早已失去兴趣的游戏,比如捉迷藏和猜颜色。她原本是很认真的学生,但现在对家庭作业变得越来越不上心。之后小珍又去看医生,医生开的药从百忧解换成了赛乐特(Seroxat)——应该是为了稳定她的情绪,以及一种名为丙戊酸的神经性药物——这是因为小珍已经开始对父母表现出攻击性倾向。然而,几星期过去了,情况仍未好转。于是,在其后另一次就诊时,医生建议小珍住院进行心理治疗,说这样治疗会更“系统”。我就是在这时第一次见到小珍和她的父母。在我后来约陈佳玲接受访谈时,小珍的情况已经有所改善。但这和医院的治疗没什么关系。陈佳玲告诉我:“我感觉没有什么实质性的帮助。我不知道对她有没有好处。”过了没一会,她又说了一遍同样的话,语气更坚决:“我跟你说,没有任何效果。”她本来期待的“系统的心理治疗”从没实现过。但有一点出人意料:小珍在医院里待得很开心。她和每个人都相处融洽——医生,护士,甚至那个到处背诵名著名篇、自称作者的疯癫青少年。我造访病房时,是小珍来接我,和我聊天,俨然把护士站变成了社交空间。陈佳玲觉得,真要说起来的话,小珍的情况改善可能与她和小珍父亲做出的决定关系更大——他们决定搬回自小珍出生起一家人居住的小区。老社区的邻里关系十分亲密,因为所有家庭都曾在同一单位工作,这是社会主义革命和建设时期留下的遗产。而住在昆明市开发区的新建小区时,他们谁也不认识,甚至连住对面的邻居也不来往。在原来的小区里,至少还有六个孩子也是猪年出生,但在新小区,孩子们都不在院子里玩。曾经,陈佳玲觉得这是高档生活的一个额外好处,她会觉得:“哎呀,没有朋友是最好的!你有更多时间学习。”但她后来意识到这是个错误,“忽视了孩子的天性”。小珍其实非常孤单。而且,陈佳玲可能在老师施加的压力之外又额外增加了压力。小珍上一年级时,她的一位老师会在下课铃响后拖堂,一直拖到下节课上课。即使小珍想上厕所,她也不敢举手,她会憋很久,最后尿在裤子里。小珍相当“自觉”和“认真”,甚至会在半夜醒来检查第二天的书包是否装好。因担心迟到,她把闹钟调到早上五点半,这是因为老师会出于各种原因责骂和公开羞辱学生,包括迟到、未完成或弄丢家庭作业、忘记带书以及开小差。小珍的经历让陈佳玲认真思考起“尊重”的含义,特别是尊重孩子意见的重要性——借助大众媒体广泛传播的育儿建议让这种观念在中产阶级家长中流行起来。她决定不再给小珍“强加”任何兴趣爱好,只给女儿报名她自己感兴趣的课程。在生病事件发生前,陈佳玲会坚决给小珍安排课外学习内容,她想:“以后竞争会非常激烈,如果没有一技之长,就没法适应社会。”小珍要是提出抗议、不想练小提琴,就会挨骂。“哎呀,她会哭,她会忍着眼泪练琴。”“所有这些”,陈佳玲回首过往,说道,“真的有点残忍。”“优秀”之路:教育内卷与亲子关系的异化我用陈佳玲和女儿的故事为本书开篇,以引出形塑当代中国中产阶级家庭生活的诸种压力。尽管小珍一家人与精神病学和药物的遭遇显得不同寻常,但围绕小珍疾病发生的事件指向不少人的共同经历:城市生活的压力、学校的严格纪律、社会竞争的加剧、某种心理学常识的出现,以及面对不确定的未来时母亲劳动的加剧。在刚开始展开后来成为本书的研究时,我意图收集有关中国的童年医疗化的民族志材料,这是受了玛格丽特·洛克对日本出现的“拒学综合征”的研究启发——在这种状态下,孩子表面上想去上学,但最后却在床上待了一天。“拒学综合征”只是诸多“文明病”中的一种,其他还包括“公寓神经症”和“上班族抑郁症”。在1980年代的日本,这些疾病类别使社会问题变得可识别且适于医疗管理(洛克1991)。我本以为会在中国发现类似的情形,因为我在初步调研时看到,“心理健康”一词在谈及成人与儿童相处的流行杂志和专业文献中随处可见。我想知道有关心理健康的论述有没有延伸到临床管理的方面。在日本,人们似乎对儿童的心理健康有着深切的关注,我于是推测在中国也能发现社会问题的医疗化现象,它同样关注儿童的身体。但是,我在2004年开始田野调查时却遇到了麻烦。童年的医疗化并非足够普遍的现象——至少从昆明这个西南内陆的小城市来看是这样。我最终意识到,在中国,针对儿童和青少年病痛的反应更多是教育性的,而不是医疗性的。纵然小珍的情况比较特殊,但事实上,中国社会对儿童的心理健康的确有着广泛的关注。当然,身心健康快乐并不是唯一的关注点。父母之间争相培养优秀的孩子、教师之间争相产出优秀的考试成绩、学校之间争相实现优秀的升学率,这些往往胜过一切其他考量,“教育愿望”可谓极其强烈(任柯安2011)。然而,对教育成就的普遍追求也伴随着心理问题的阴影。对陈佳玲而言,是她那令人不安的个人经历促使她重新考虑让女儿在竞争中争先的巨大热情。而对其他父母来说,引发思虑的可能是邻居或同事、侄女或侄子的经历,也可能是报纸上读到的某个9岁孩子试图服毒自杀的惨剧。心理健康问题变得重要起来,部分与阎云翔(2011)指出的道德变迁和对幸福与人生意义理解的个体化有关,部分与市场经济之下生活的现实压力有关,部分也与心理学话语被政治工具化以促进民族振兴和“社会和谐”有关。不过,这种情况并不必然导致童年的医疗化,反而,心理健康问题主要被视为一个关乎全社会的教育问题。党组织、学校、社区和家长都要承担起责任,确保年轻人的心理健康。到了二十一世纪初,“心理健康”概念已成为官方政策层面的关注点。下至小学,上到大学,各级学校都要将促进心理健康纳入课程设计,有些学校甚至开设了心理健康和压力管理的必修课。社区的责任更大,需要确保有益健康的环境,并为年轻人提供有益健康的活动。同时,在育儿专家的指导下,父母也要学习如何控制自己的迫切愿望和专断的行事方式。专家话语与母亲困境:谁该为“问题育儿”负责?在中国,给父母的流行建议经由官方和大众渠道广泛传播。建议指南、流行电视节目和杂志、地方报纸、网络讨论、学校组织的讲座以及人们的亲友圈子中均能发现它们的身影。在陈佳玲谈及尊重孩子意见的重要性时,她援引了一个愈发普遍的看法,即应当尊重儿童、将其当作拥有自决权的自主主体来对待(纳夫塔利[Orna Naftali]2009,2010)。当陈佳玲对自己的观念——即成人应该对孩子抱有哪些期望——产生怀疑时,她实际上是在进行专家希望每个家长都能学会的自我反思。陈佳玲的经历可归入中国社会以儿童为中心的大趋势里,这一趋势始于数十年前的独生子女政策,此后,专家用关注儿童内心生活来定义良好育儿的做法加强了这种趋势。从文化上看,这一点意义重大,因为中国的社会化非常重视培养孩子对社会关系的敏感性,希望培养出善与他人相处、精于阅读微妙细节和发现他人需求的个体。在重视关系而非个体的社会体系中,内在心理根本无足轻重。然而,在中国向市场经济过渡的背景下,内心丰富却脆弱的心理儿童的概念出现或者说重现了(见第一章)。家庭里,需要社会化的不再是不成熟的孩子,而是有问题的父母。在复杂的社会问题被还原为个体问题(最常见的是被看成母亲的问题,即她无法抑制对孩子的期望和情绪)的意义上,父母育儿行为的问题化与童年的医疗化并无不同。但就相关建议的激增来说,二者确有不同,因为父母育儿行为的问题化不仅意在改变有问题的个人,而且更重要地,它要在文化本身的层面上实现变革。育儿建议的相关文献中常见下面这种说法,即认为有问题的育儿方式是一种文化现象:“中国父母对孩子的关爱,可以说居于‘世界领先’水平,但他们像爱财产那样的爱,限制了孩子的自由,不尊重孩子的基本权利。”(陈山原,张健丽2003)根据专家的说法,中国父母太“唠叨”,他们“揠苗助长”“恨铁不成钢”“多管闲事”,笃信“棍棒底下出孝子”,“小题大做”。他们对待自己的孩子就像对待“盆栽”“精美瓷器”和“私有财产”。他们的管理方式如此专断,以至于孩子的个性、主动性和创造性潜能——这些都是科学进步、企业成功乃至国家伟大复兴必不可少的品质——太轻易就被抹杀了。陈佳玲就是那种典型的会让专家错愕的家长。但对她本人而言,重要的是什么?有问题的父母这种建构遮蔽了什么?如果说文化人类学家的任务是对看似有问题的行为背后的逻辑进行阐释,那么,对这种表面上看起

在昆明一家医院的走廊里,三年级女孩小珍因“压力太大”接受治疗。她的周末被英语、小提琴、绘画课填满,母亲陈佳玲坚信这是通往“优秀”的唯一路径。然而,崩溃的哭泣、莫名的瘙痒、攻击性行为——这些症状背后,是一场关于“爱”与“控制”的无声战争。

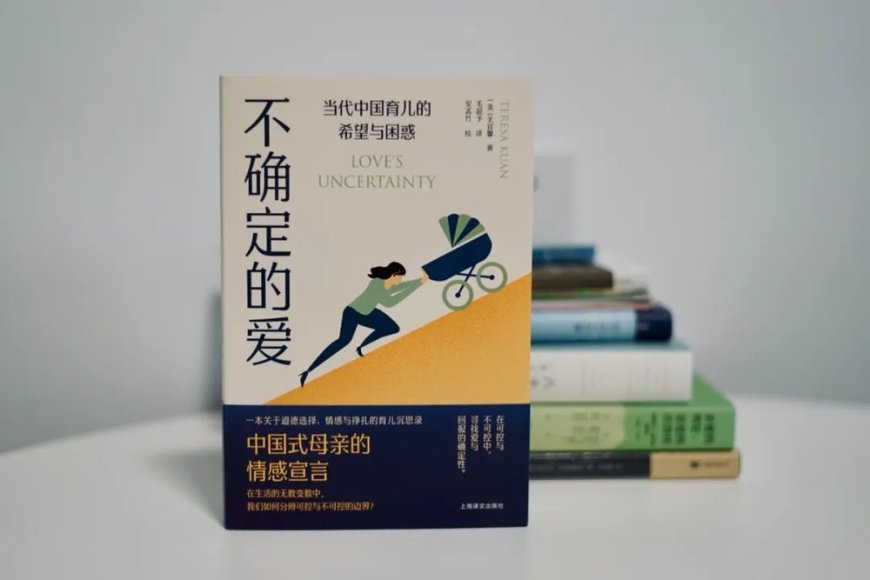

《不确定的爱:当代中国育儿的希望与困惑》以真实家庭故事为切口,揭开中国中产阶级育儿的深层焦虑:教育内卷如何异化亲子关系?心理健康问题为何被“教育”而非“治疗”?从“鸡娃”到“摆烂”,父母在专家建议与社会现实间如何挣扎?

本书作者关宜馨通过多年的田野调查,走进课堂、家庭与心理咨询室,见证了普通中国父母的育儿困境——他们在有限资源的现实中努力调和“好父母”的新定义。书中通过鲜活的家庭故事,揭示了教育压力如何转化为家庭内部的无声战争,如何影响孩子的心理健康,以及在不确定的时代里,父母如何寻找爱与教育的另一种可能。

《不确定的爱》是一部关于中国社会转型、文化变迁的教育民族志,深入探索了国家政策与个人家庭生活的微妙互动,探讨了在现代化进程中的深层困惑与挑战——在这里,每个家庭的困惑,都是时代的寓言。

本文来自微信公众号:非虚构时间 (ID:non-fiction702),节选自《不确定的爱》,小标题为编者所加,作者:关宜馨,翻译:毛超予,题图来自:AI生成

一个母亲的反思:小珍的故事

陈佳玲对女儿小珍只有好意,不过她有时过于严厉了一点。例如有一次,上三年级的小珍邀请我参观她的教室。小珍刚在我的笔记本上写下自己的学校和班级,陈佳玲便试图把笔记本拿过去,检查女儿的字迹是否清晰可辨。她大概还觉得从笔迹中能看出女儿是否认真自觉。这当然让小珍很是不耐烦,她把笔记本紧紧贴在胸前。

陈佳玲有些尴尬,转向我解释道:“小珍不喜欢我们检查她的作业。”

对陈佳玲而言,培养孩子能在愈发严苛的教育体系中进行竞争,和将孩子看作自主主体施以尊重,这两者之间要取得微妙的平衡。前者需要对细微之处进行管理,例如把日常交流当成家庭作业来审视检查。后者——这一观念产生自有关良好育儿的全球话语,则与前者的直觉相悖。对陈佳玲这位母亲来说,这种育儿话语具有尤为严肃和实际的意涵——毕竟,我是在一家大医院的精神科病房见到这家人的,当时小珍告诉我,她正因“压力太大”接受治疗。

陈女士本想把女儿的日程塞满教育活动,但眼下小珍的情况让她三思。在小珍入院前,她和身边的许多家长一样,把小珍的生活安排得满满当当。她担心如果不这么做,小珍会竞争不过其他孩子。结束了学校里一周的学业后,小珍的周末始于八点半到十二点的英语课。十二点后,母女俩一起吃午饭。紧接着是一点半到两点半的小提琴课,然后是三点到六点的绘画课。周日的时间则用来洗澡和完成次日要交的学校作业。

由于陈佳玲自己没有因来回奔波感到疲惫,她便觉得朝气蓬勃的小珍应该也不会有什么问题。但她错了。2004年春节假期的一个晚上,陈佳玲接到婆婆的电话(当时小珍和奶奶住在一起)。这时已是午夜过后几个钟头了。小珍一直在发脾气。她抑制不住地大哭,说自己睡不着、身子哪里不舒服、感觉不对劲。陈佳玲和小珍的父亲都赶了过来,一家人最终决定把小珍送去医院。他们想不明白问题究竟出在哪。是不是因为她当天下午吃的巧克力?巧克力让她睡不着?她的不舒服到底是怎么一回事?

他们先去了儿科,然后被转到精神科。医生做了初步诊断,开了黛力新(Deanxit)和镇静剂。随后,接近黎明时分,小珍的“症状”再次发作,把陈佳玲完全看呆了。小珍又开始大发脾气,哭喊着抱怨皮肤痒得厉害,还用脚跺着地面。当镇静剂开始起作用时,小珍才终于在母亲的怀里睡着了。

接下来的几周里,奇怪难忍的瘙痒仍在持续。甚至小珍在学校里也发作起来。在家,她的脾气越来越“怪异”。她极易沮丧,甚至动不动就生气,还一直有睡眠障碍。尽管她又去医院看了妇科,看了神经科,做了CT检查(什么问题也没发现),又做了一次精神科检查以评估初次的诊断,处方也从黛力新换成了百忧解(Prozac),但她的症状不仅没消失,反而更频繁地发作——在家里、在课上。

小珍的脾气变得愈发不好,吵着要玩她长大后早已失去兴趣的游戏,比如捉迷藏和猜颜色。她原本是很认真的学生,但现在对家庭作业变得越来越不上心。

之后小珍又去看医生,医生开的药从百忧解换成了赛乐特(Seroxat)——应该是为了稳定她的情绪,以及一种名为丙戊酸的神经性药物——这是因为小珍已经开始对父母表现出攻击性倾向。然而,几星期过去了,情况仍未好转。于是,在其后另一次就诊时,医生建议小珍住院进行心理治疗,说这样治疗会更“系统”。我就是在这时第一次见到小珍和她的父母。

在我后来约陈佳玲接受访谈时,小珍的情况已经有所改善。但这和医院的治疗没什么关系。陈佳玲告诉我:“我感觉没有什么实质性的帮助。我不知道对她有没有好处。”过了没一会,她又说了一遍同样的话,语气更坚决:“我跟你说,没有任何效果。”她本来期待的“系统的心理治疗”从没实现过。

但有一点出人意料:小珍在医院里待得很开心。她和每个人都相处融洽——医生,护士,甚至那个到处背诵名著名篇、自称作者的疯癫青少年。我造访病房时,是小珍来接我,和我聊天,俨然把护士站变成了社交空间。

陈佳玲觉得,真要说起来的话,小珍的情况改善可能与她和小珍父亲做出的决定关系更大——他们决定搬回自小珍出生起一家人居住的小区。老社区的邻里关系十分亲密,因为所有家庭都曾在同一单位工作,这是社会主义革命和建设时期留下的遗产。而住在昆明市开发区的新建小区时,他们谁也不认识,甚至连住对面的邻居也不来往。

在原来的小区里,至少还有六个孩子也是猪年出生,但在新小区,孩子们都不在院子里玩。曾经,陈佳玲觉得这是高档生活的一个额外好处,她会觉得:“哎呀,没有朋友是最好的!你有更多时间学习。”但她后来意识到这是个错误,“忽视了孩子的天性”。小珍其实非常孤单。

而且,陈佳玲可能在老师施加的压力之外又额外增加了压力。小珍上一年级时,她的一位老师会在下课铃响后拖堂,一直拖到下节课上课。即使小珍想上厕所,她也不敢举手,她会憋很久,最后尿在裤子里。小珍相当“自觉”和“认真”,甚至会在半夜醒来检查第二天的书包是否装好。因担心迟到,她把闹钟调到早上五点半,这是因为老师会出于各种原因责骂和公开羞辱学生,包括迟到、未完成或弄丢家庭作业、忘记带书以及开小差。

小珍的经历让陈佳玲认真思考起“尊重”的含义,特别是尊重孩子意见的重要性——借助大众媒体广泛传播的育儿建议让这种观念在中产阶级家长中流行起来。她决定不再给小珍“强加”任何兴趣爱好,只给女儿报名她自己感兴趣的课程。在生病事件发生前,陈佳玲会坚决给小珍安排课外学习内容,她想:“以后竞争会非常激烈,如果没有一技之长,就没法适应社会。”小珍要是提出抗议、不想练小提琴,就会挨骂。“哎呀,她会哭,她会忍着眼泪练琴。”

“所有这些”,陈佳玲回首过往,说道,“真的有点残忍。”

“优秀”之路:教育内卷与亲子关系的异化

我用陈佳玲和女儿的故事为本书开篇,以引出形塑当代中国中产阶级家庭生活的诸种压力。尽管小珍一家人与精神病学和药物的遭遇显得不同寻常,但围绕小珍疾病发生的事件指向不少人的共同经历:城市生活的压力、学校的严格纪律、社会竞争的加剧、某种心理学常识的出现,以及面对不确定的未来时母亲劳动的加剧。

在刚开始展开后来成为本书的研究时,我意图收集有关中国的童年医疗化的民族志材料,这是受了玛格丽特·洛克对日本出现的“拒学综合征”的研究启发——在这种状态下,孩子表面上想去上学,但最后却在床上待了一天。“拒学综合征”只是诸多“文明病”中的一种,其他还包括“公寓神经症”和“上班族抑郁症”。在1980年代的日本,这些疾病类别使社会问题变得可识别且适于医疗管理(洛克1991)。

我本以为会在中国发现类似的情形,因为我在初步调研时看到,“心理健康”一词在谈及成人与儿童相处的流行杂志和专业文献中随处可见。我想知道有关心理健康的论述有没有延伸到临床管理的方面。在日本,人们似乎对儿童的心理健康有着深切的关注,我于是推测在中国也能发现社会问题的医疗化现象,它同样关注儿童的身体。

但是,我在2004年开始田野调查时却遇到了麻烦。童年的医疗化并非足够普遍的现象——至少从昆明这个西南内陆的小城市来看是这样。我最终意识到,在中国,针对儿童和青少年病痛的反应更多是教育性的,而不是医疗性的。

纵然小珍的情况比较特殊,但事实上,中国社会对儿童的心理健康的确有着广泛的关注。当然,身心健康快乐并不是唯一的关注点。父母之间争相培养优秀的孩子、教师之间争相产出优秀的考试成绩、学校之间争相实现优秀的升学率,这些往往胜过一切其他考量,“教育愿望”可谓极其强烈(任柯安2011)。

然而,对教育成就的普遍追求也伴随着心理问题的阴影。对陈佳玲而言,是她那令人不安的个人经历促使她重新考虑让女儿在竞争中争先的巨大热情。而对其他父母来说,引发思虑的可能是邻居或同事、侄女或侄子的经历,也可能是报纸上读到的某个9岁孩子试图服毒自杀的惨剧。

心理健康问题变得重要起来,部分与阎云翔(2011)指出的道德变迁和对幸福与人生意义理解的个体化有关,部分与市场经济之下生活的现实压力有关,部分也与心理学话语被政治工具化以促进民族振兴和“社会和谐”有关。不过,这种情况并不必然导致童年的医疗化,反而,心理健康问题主要被视为一个关乎全社会的教育问题。党组织、学校、社区和家长都要承担起责任,确保年轻人的心理健康。

到了二十一世纪初,“心理健康”概念已成为官方政策层面的关注点。下至小学,上到大学,各级学校都要将促进心理健康纳入课程设计,有些学校甚至开设了心理健康和压力管理的必修课。社区的责任更大,需要确保有益健康的环境,并为年轻人提供有益健康的活动。同时,在育儿专家的指导下,父母也要学习如何控制自己的迫切愿望和专断的行事方式。

专家话语与母亲困境:谁该为“问题育儿”负责?

在中国,给父母的流行建议经由官方和大众渠道广泛传播。建议指南、流行电视节目和杂志、地方报纸、网络讨论、学校组织的讲座以及人们的亲友圈子中均能发现它们的身影。在陈佳玲谈及尊重孩子意见的重要性时,她援引了一个愈发普遍的看法,即应当尊重儿童、将其当作拥有自决权的自主主体来对待(纳夫塔利[Orna Naftali]2009,2010)。

当陈佳玲对自己的观念——即成人应该对孩子抱有哪些期望——产生怀疑时,她实际上是在进行专家希望每个家长都能学会的自我反思。陈佳玲的经历可归入中国社会以儿童为中心的大趋势里,这一趋势始于数十年前的独生子女政策,此后,专家用关注儿童内心生活来定义良好育儿的做法加强了这种趋势。

从文化上看,这一点意义重大,因为中国的社会化非常重视培养孩子对社会关系的敏感性,希望培养出善与他人相处、精于阅读微妙细节和发现他人需求的个体。在重视关系而非个体的社会体系中,内在心理根本无足轻重。然而,在中国向市场经济过渡的背景下,内心丰富却脆弱的心理儿童的概念出现或者说重现了(见第一章)。家庭里,需要社会化的不再是不成熟的孩子,而是有问题的父母。

在复杂的社会问题被还原为个体问题(最常见的是被看成母亲的问题,即她无法抑制对孩子的期望和情绪)的意义上,父母育儿行为的问题化与童年的医疗化并无不同。但就相关建议的激增来说,二者确有不同,因为父母育儿行为的问题化不仅意在改变有问题的个人,而且更重要地,它要在文化本身的层面上实现变革。

育儿建议的相关文献中常见下面这种说法,即认为有问题的育儿方式是一种文化现象:“中国父母对孩子的关爱,可以说居于‘世界领先’水平,但他们像爱财产那样的爱,限制了孩子的自由,不尊重孩子的基本权利。”(陈山原,张健丽2003)

根据专家的说法,中国父母太“唠叨”,他们“揠苗助长”“恨铁不成钢”“多管闲事”,笃信“棍棒底下出孝子”,“小题大做”。他们对待自己的孩子就像对待“盆栽”“精美瓷器”和“私有财产”。他们的管理方式如此专断,以至于孩子的个性、主动性和创造性潜能——这些都是科学进步、企业成功乃至国家伟大复兴必不可少的品质——太轻易就被抹杀了。

陈佳玲就是那种典型的会让专家错愕的家长。但对她本人而言,重要的是什么?有问题的父母这种建构遮蔽了什么?如果说文化人类学家的任务是对看似有问题的行为背后的逻辑进行阐释,那么,对这种表面上看起来的“残酷”之举(例如对三年级的孩子期望过高),民族志能够阐明什么?她的巨大育儿热情在何种经验背景下说得通?

教育与文化的交织:国家政策与父母期待的碰撞

本书关注重大历史变革背景下的育儿——这一变革一直以来由国家设计。在这一语境中,“工程设计”(engineering)不仅仅是隐喻。后毛泽东时代伊始便作为政府现代化计划的基石实施的独生子女政策,其背后的设计师恰恰主要是受过控制论训练的控制系统工程师(葛苏珊[Susan Greenhalgh]2003)。他们关注数量,认为将家庭私人生活与国家计划联系起来的独生子女政策是解决阻碍中国现代化道路的人口危机的唯一办法。

与此同时,中国的众多技术官僚也关注个体构成的质量问题,他们提出的计划基于这样的信念,即经济的现代化和主体的现代化密不可分。后毛泽东时代的头十年,有关“人的现代化”的讨论众多(巴肯[Børge Bakken]2000),国家主义的关切进入大众领域。家庭的日常生活应置于这一控制之下的变革的大历史背景下理解。在中国,养育孩子既是私人问题,也是政治问题。

不过,本书不只是讨论育儿的政治,而是将当代生活的道德能动性(moral agency)问题作为核心关注。在事事看起来都被“自上而下”决定并受到周遭条件制约的情况下,是否还有可能将人类行动理论化、同时避免将生活经验还原为大尺度的历史进程?

我以陈佳玲和小珍的故事开篇,因为她们代表了后毛泽东时代政府的生命政治知识和控制的两个关键节点:“好妈妈”和“高素质儿童”。这些主体位置属于中国的人口关切和治理技术所特有的规范化机制(葛苏珊,韦爱德[Edwin A.Winckler]2005)。

尽管这一政治现实不容忽视,但如果因此便认为普通人的生活最好参照更大的社会秩序来解释,这将是不幸的错误和自负。当然,在微观和宏观之间建立关联是社会科学家的工作,但(尤其是)在阐释当代中国的情况时,我们必须贴近手头的民族志材料。

中国的社会现实充满矛盾和不一致,这给实际的行动者带来了持续的挑战——他们需要调和相互矛盾的道德善好(moral goods)并寻找实现个人效能的机会。

开篇的案例会让人联想到美国等发达国家中产家庭的疯狂生活,而中国背景下的家庭生活可能更加极端,因为中国仍是一个受到诸种不均衡挑战的发展中国家,例如,存在于人口规模和可用资源之间、大学毕业生的过量生产和无法吸纳过剩白领劳动力的经济之间、良好育儿的新标准和社会竞争的现实之间的不平衡。这些不平衡对中产阶级的志向和渴望构成了巨大挑战,产生了一种中国特有的焦虑和不安全感。反过来,这种日常生活中弥漫的深层不安也调动起同样是中国特有的行动脚本。

本书的最终目的,是通过研究普通父母采取的实际策略如何以潜移默化、非英雄主义的方式提出了一种植根于中国本土思想的替代性权力理论,来试图缓和人类学思想中一对持久的张力,即人文主义和反人文主义解释之间的张力。本书甚至会提出,在国家权力与个人权力之间,在治理术与行动者对现实效力的关注之间,存在着某种对应关系。

传统的人类学解读倾向于把国家和机构的治理技术归入“权力”范畴,把普通人的“反应”归入“能动性”和“抵抗”范畴,而我则从一个简单且显而易见的前提出发,即一切人类活动均被卷入由各种观念、人和物构成的关系网络之中。这一前提承认,所有行动都以行动者置身其中的周遭环境为先决条件,无论这个行动者是人、组织还是国家机构。同时,它也承认,所有行动者均参与到了重要的因果链之中,因行动本身的不同产生了大大小小的实际不同。

田野中的中国家庭:研究方法与时代切片

《不确定的爱》基于多年的文本研究,材料包括儿童和教育相关的国家官方文件、大众流行杂志、电视节目、报纸和针对父母的指南类书籍。民族志调研主要于2004年进行,此外2006年秋季和2010年夏季也有过短期田野调查。我观察了云南省省会昆明市的“新中产阶级”的育儿课程和讲座、中小学课堂和家庭生活。中国的“中产阶级”绝非预先给定的实体概念,而我是根据消费能力将我研究中的家庭归入这一范畴的(张鹂2010)。

我结识的都是双薪家庭,其中不少有休闲旅游的习惯,部分拥有房产和私家车,其中每个家庭都将大量精力和金钱投入独生子女的教育上。我结识的父母出生于1960年代末和1970年代初,自己也都受过教育。他们比“失落的一代”要年轻,大多数都有大学学历。在我交往密切的十个家庭中,九个是汉族家庭。

我对心理健康咨询师、专家、学校教师和家长们进行了无结构访谈。在研究过程中,我让报道人告诉我他们印象深刻的专家,以此确认流行的建议和育儿行为之间的关联。我记下他们回忆的故事和例子,然后在育儿指南文本中寻找它们。有的时候,家长会直接给我提供他们阅读内容的副本。

一位报道人向我推荐了本书第五章要讨论的流行电视剧。我对这部剧进行了详细分析,试着理解为什么它特别能引起这位报道人的共鸣,以及为何这部剧总体上广受欢迎。虽然过分关注文本往往会让人类学家皱起眉头,但我还是将民族志研究与对流行文本的分析结合在一起,因为后者也是故事的关键行动者。流行文本在重新定义好的育儿进而催生道德困境方面发挥了重要作用。

需要指出的是,我所采取的研究进路与诸如文化研究中常用的方法不太一样。我不是从文本开始,然后询问人们对其的反应。我的研究始于人,进而找出哪些文本在占据着这些人的世界。

因为我对流行建议和消费这些建议的人之间的交汇点尤其感兴趣,故我的民族志主要关注专家和父母,(但)尤其是母亲。尽管讨论扩展的亲属关系超出了本书的范围,但稍稍提及祖父母是有必要的,因为母亲对祖父母的态度有助于理解讨论的问题所在。

在我研究的家庭中,只有一家与祖父母生活在同一屋檐下,在其他的部分家庭中,祖父母会在繁忙时帮忙做晚饭。在开头的片段中,祖母相当多地参与到了小珍的生活中——可能年轻时学外语当翻译的经历让祖母适于成为小珍的家教。但总的来说,我认识的母亲们认为自己必须承担起育儿的全部责任,因为祖父母过于溺爱孩子,也不了解孩子应当避开的各种风险和危险。

此外,中产阶级的育儿行为是高度理性化的,在休闲时间的安排上,预先排好的活动优先(参见拉鲁[Annette Lareau]2011)。这并不是说祖父母不重要,而是代际间的亲密被隐藏在家庭生活的隐秘角落里,而且父母很可能并不全然认同和感激他们自己的父母所做的贡献(参见Goh Chor Leng Esther 2011)。

研究繁忙的城市家庭极其困难,田野调查的实际情况与马林诺夫斯基一开始神话化的场景——在村庄中央搭起帐篷,观察周遭生活的展开——大相径庭。在我所处的研究环境下,进行民族志研究很像是在洛杉矶(我当时的家)与忙碌的朋友保持联系的过程。

我会被邀请到家里吃饭、一同出游、相约去动物园、坐在一起连续喝上几小时普洱茶、分享有趣的讯息、看场电影、讨论电影,等等。周末,我会和这些家庭的孩子玩游戏,帮助提升他们的英语词汇量。有些情况下,我发现我关注的机构与我已经结识的家庭产生了交集,这让我有了额外角度来理解他们的生活。还有些家庭是我在机构环境中结识的。

我采用个案研究的方法收集材料,将样本量控制在极低的数量,以便从更亲密和更私人的层面了解个人和家庭。考虑到我是一名对昆明当地方言掌握有限的年轻美国女性,我已尽我所能缔造亲密的关系。

鉴于我的案例样本量(10个家庭)很小,我并不会用它们来代表中国城市中产阶级家庭的普遍状况。与任何民族志一样,本书的研究结论只适用于特定时间内的特定人群。尽管我的许多讨论都是围绕我观察到的模式展开的,尽管我时常举出我认为具有代表性的例子,但我还是想提醒读者,对特殊性的关注在理论上和哲学上都是重要的。

生活由语境和历史塑造。但生活也由无数时刻组成,这些时刻关乎人与事的交汇——可能只发生一次,再也不会以完全相同的方式出现。人类学是一门关于语境的科学,但它也是且一直都是重视变化/差异的实践——跨越时间和空间的变易,个人之间、事件之间的差异。

正是本着这种人类学精神,我写下了这本书。

《不确定的爱》,(美)关宜馨 著

毛超予 译,安孟竹 校,2025年1月

本文来自微信公众号:非虚构时间 (ID:non-fiction702),节选自《不确定的爱》,小标题为编者所加,作者:(美)关宜馨(南加州大学人类学博士,任教于香港中文大学人类学系),翻译:毛超予