动物有哪些演化是人类造成的?

更小的头颅,耷拉的耳朵……所有驯化动物都表现出某些特别的生理特征,我们现在终于知道为什么了! 这个谜题最早可以追溯到几千年前人类驯化动物的时代,它是如此久远,以至于人们差不多都快忘记了。而不久前,它刚刚得到了一个比较可信的科学解释。 问题是这样的 :狗、牛、兔子、绵羊、猪、马、山羊等所有 被驯化的哺乳动物,自从它们与人类生活在一起它们的身上就出现了一些难以理解的印记……就好像它们在最初被驯化的时候被打上了烙印一样。生物学家私底下把这些印记称作“驯化症候群”。 卷曲的尾巴,缩短的下颌,带有白斑的皮毛,下垂的耳朵,减少的脑容量(马减少了 20%):所有驯化动物都带有这些“印记”,这些特点将它们与同类的野生动物区分开来,形成了“驯化症候群”。在出现多个不太具有说服力的理论之后,2014 年夏天提出的一个假设认为这些特征来自于一个共同的原因,它可追溯到人类 没错,当我们比较西班牙种猎犬与狼、家猪与野猪、奶牛与原牛等,我们看到与未被驯化的同类相比,大部分驯养动物都有着下垂的耳朵或较小的体型,或皮毛带有白斑,或下颌与牙齿较短,有些还有卷曲的尾巴。而且通常,驯养动物的形态显得较 年 轻, 大 脑 较 小, 繁殖周期更短。 只有驯养动物才结合了这些在大自然中非典型的特征——大象的软耳是一个特例。 这可算是一个三重谜团 :这些特征之间似乎不存在相互的联系 ;这些特征在驯养动物身上太普遍,无法用基因的偶然突变来解释 ;没有任何证据显示人类像选择乳用、肉用及皮毛动物那样有意选择了带有这些特征的动物。 达尔文早有疑问 老实说,这个奇怪的现象很早就引起了科学家的注意, 包括……“ 达尔文, 他在 1868 年《 动植 物在驯化影响下的变化》一文中就提到了这个问题,它是遗传学最古老的问题 之一。” 柏林洪堡 大学理论生物学研究所的亚当·维京斯(Adam Wilkins)说道,他与两个美国同事最近在《 遗传 学》( Genetics )上发表了他们对这一问题的最新理论。 到目前为止,有关假设都是单独针对个别特征所做,说服力不一。“比如说,一些研究着重论述了与动物毛色相关联的表型。但我们还是不知道如何解释所有的驯化特征。”挪威动物遗传学专家弗朗索瓦·贝尼埃(François Besnier)指出。 与生活模式完全无关 研究人员曾提出过一些与进化相关的论据。确实,把某一特征的出现归功于动物生活条件的深刻改变,这是一个很诱人的选项。例如,驯养动物身上有白色斑 点,是因为在圈养条件下,它们不再受 其他动物捕食的威胁,有白色斑点也就无妨了。一旦生物优胜劣汰的压力减弱,此类隐性的特点就会显现出来,可是,这个思路完全无法解释为何这些驯化特征会如此普遍。 另一个曾经提出的解释是 :在人类的保护下,牲畜摆脱了受掠食者威胁而产生的压力,这可能改变了它们基因的表现。然而,即使条件多变,这些驯化特征仍旧稳定存在,那些出逃并回归野生生活的家畜就证实了这一 点。“100 年 的 野 生 生 活之后,加拉帕戈斯群岛上那些 猪 的 大 脑 还 是 一 样 小。”德 国 基 尔 大 学 驯 化 研 究 所的迪特·克鲁斯卡(Dieter Kruska)介绍道,“在丁格犬(dingo)这些几千年前出逃的犬类后裔的身上观察到了同样的现象。” 这是为什么呢难道新石器时代的人类优先驯养身上有白斑的动物,是因为它们显眼吗?又或者,我们祖先选择了某些更显年轻的特征,是出于美观的动机,是因为他们觉得这些动物更加“可爱”吗? 所有这些推测在一个里程碑式的 验面前都遭遇了滑铁卢。这个实验开始于 1959 年,由迪米特里·别利亚耶夫(Dmitri Beliaïev)在西伯利亚进行,这位俄罗斯的遗传学家试图驯养银狐。他选择试验品种只有温顺这一条标准。在挑选的时候, 他发现“ 驯化症侯群 ”自然而然就出现了。 对老鼠和水貂进行的实验也支持这个结论。 这些研究都证实,人类对驯化动物的选 择基于它们的行为。“我们认为在人类驯化动物之初,首要标准应与动物对人类的恐惧紧密相关。”法国生命、环境之科学及工业研究院(AgroPar isTe ch)以 及法国国家农业研究院(INRA)动物遗传及整合生物学实验室的格雷瓜尔·乐华(Grégoire Leroy)解释道, “一些动物为了享受人类的残炙,渐渐地敢于接近人类,其中最易受操控的那些被人类捕获。动物越温顺,人类就越容易照顾并喂养它们。”最不容易紧张、反应最小的动物也最容易在人工环境中繁殖。 源自缺陷 2014 年夏天,亚当·维京斯及其两位同事从这一点出发提出了一个新的假设 :在家畜身上看到的所有这些缺陷,可能是因为新石器时代人类挑选驯养对象时首选最温顺的动物。 这一关键的选择很可能在几千年后的今天,给我们的动物伙伴们的胚胎发育造成了严重后果! 1959 年,俄罗斯遗传学家迪米特里·别利亚耶夫开始了一项银狐的驯养试验。他针对这些银狐的攻击性以及与人接触的意愿做了一系列测试,从中选出一些最温顺的个体。这些银狐繁衍了不到十代,“家畜的特征——下垂的耳朵、卷曲的尾巴、更年轻的外表——就开始显现出来了 “ 一位同事从迪米特里·别利亚耶夫实验室回来后提出了这一观点,当时是 2000 年 代 初。” 亚 当· 维京斯回忆道,“ 她花了 10 年 的 时 间, 对文献和临床案例进行研究,完善了她的想法。” 若要理解这个新的假设,我们首先要知道,家畜缺乏逃跑的本能或者缺少攻击性是基于一种已知的生理机能,正如法国国家科研中心神经生物学和发展实验室的索菲·格吕泽(Sophie Greuzet)介绍的那样 :“在有压力的情况下,在面对迫在眉睫的危险时,肾上腺受到刺激会释放大量儿茶酚胺——一系列可以加剧新陈代谢的分子。这一连串的活动是动物所谓‘ 或战 或 逃反应的一部分。” 不过,亚当·维京斯指出:“驯养试验中的动物肾上腺体积较小,活性较弱。这显示神经脊存在缺陷。原始神经系统神经管上的这些细胞参与控制胚胎的成长。” 由于偏好温顺的性情,人类在挑选动物驯养时无意识地选择了那些神经脊有缺陷的动物。神经脊的多能细胞参与色素细胞以及身体多处组织和软骨的形成——耳朵、 牙齿、 下颌、 颅骨等。明白了这一点,那一切就都清楚了:驯化动物的各个特征确实有一个共同的缘由! 皮毛上的白斑从何而来?是产生色素细胞的神经脊细胞在迁移的时候出了差错(即使还有许多其他基因介入)。 下垂的耳朵?是决定面部软骨的神经脊细胞带有缺陷。缩短的下颌和较小的牙齿也都可用同样逻辑解释。 那么驯化动物的大脑较小(驯化的水貂和马大脑都缩小了 20%)又是怎么回事呢?“我们证明了神经脊的缺陷对大脑发育绝 对有害,尤其是对其两个半球。”索菲·格吕泽说道。 于是这样一个唯一的简单答案被提了出来,用于解释“驯化症候群”。不过有些科学家认为这个解释过于简单过于美好了。“ 这个假设没有把驯化过程中的许多其他变化考虑进 去, 在骨 头、肌 肉、肠、心和肺里的变化。”迪特·克鲁斯卡批评道。 “ 这种试图用一种单一的假设 来解释一切的姿态,令 我 极 为 不 适。”INRA 动 物 应 激 方 面 的 专 家 皮埃 尔· 莫 麦 德(Pierre Mormède)补充道,“许多其他过程也牵涉在内……生物学要比这复杂多了。” “卷尾这个特点仍旧不能用我们的假设 来解 释。”亚当·维 京 斯 承 认,“ 但是这个特性并不是所有驯化动物共有的,可能是一个非常间接的原因导致的。”不过,“这种说法之前从来没人提出过,”索菲·格吕泽 称 赞 道,“ 论证独到, 而且 从 不 少 方 面 看 都 很 有道理。”“这个假设非常大胆有趣,”弗朗索瓦·贝尼埃补充道,“我认为它不仅简洁明了,而且还很容易测试。” “ 目前 对 家 畜基因组 进行的测序工作,应该很快就能告诉我们神经脊所涉及的区域是否真的受到了影响。”亚当·维京斯高兴地说道。 2014 年秋发表的一项关于兔子基因组的国际研究已经证实,驯化涉及的区域关系到中枢神经系统 的发育,尤其与抑制逃跑倾向有关。 看来几千年前人类的选择,可能产生了一些意料之外的效果。“驯化症候 群显示了专选一个基因或者一个特征能够产生一系列何种程度的后果。”格雷瓜尔·乐华总结 道,“现在 在 选育计 划中,这种互作用被越来越多地纳入考虑范围。比如我们知道了,白色的狗耳聋的可能性更大。” 驯化的暴力全在于此。某些动物神经脊有缺陷,更能容忍人类的存在,于是在几代繁殖演变之后,它们的后嗣就因为被驯养而发生了外表和生理上的变化,它们变得更可爱、更干净、更温顺,一句话,变文明了。 撰文 Vincent Nouyrigat 编译 朱琳 查看知乎讨论

更小的头颅,耷拉的耳朵……所有驯化动物都表现出某些特别的生理特征,我们现在终于知道为什么了!

这个谜题最早可以追溯到几千年前人类驯化动物的时代,它是如此久远,以至于人们差不多都快忘记了。而不久前,它刚刚得到了一个比较可信的科学解释。

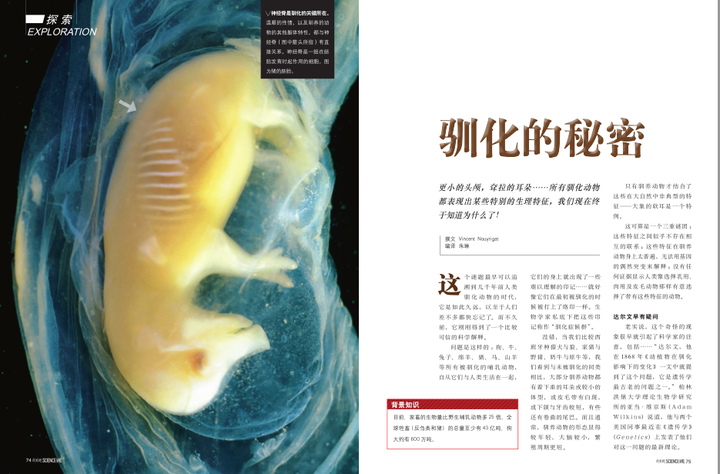

问题是这样的 :狗、牛、兔子、绵羊、猪、马、山羊等所有 被驯化的哺乳动物,自从它们与人类生活在一起它们的身上就出现了一些难以理解的印记……就好像它们在最初被驯化的时候被打上了烙印一样。生物学家私底下把这些印记称作“驯化症候群”。

没错,当我们比较西班牙种猎犬与狼、家猪与野猪、奶牛与原牛等,我们看到与未被驯化的同类相比,大部分驯养动物都有着下垂的耳朵或较小的体型,或皮毛带有白斑,或下颌与牙齿较短,有些还有卷曲的尾巴。而且通常,驯养动物的形态显得较 年 轻, 大 脑 较 小, 繁殖周期更短。

只有驯养动物才结合了这些在大自然中非典型的特征——大象的软耳是一个特例。

这可算是一个三重谜团 :这些特征之间似乎不存在相互的联系 ;这些特征在驯养动物身上太普遍,无法用基因的偶然突变来解释 ;没有任何证据显示人类像选择乳用、肉用及皮毛动物那样有意选择了带有这些特征的动物。

达尔文早有疑问

老实说,这个奇怪的现象很早就引起了科学家的注意, 包括……“ 达尔文, 他在 1868 年《 动植 物在驯化影响下的变化》一文中就提到了这个问题,它是遗传学最古老的问题 之一。” 柏林洪堡 大学理论生物学研究所的亚当·维京斯(Adam Wilkins)说道,他与两个美国同事最近在《 遗传 学》( Genetics )上发表了他们对这一问题的最新理论。

到目前为止,有关假设都是单独针对个别特征所做,说服力不一。“比如说,一些研究着重论述了与动物毛色相关联的表型。但我们还是不知道如何解释所有的驯化特征。”挪威动物遗传学专家弗朗索瓦·贝尼埃(François Besnier)指出。

与生活模式完全无关

研究人员曾提出过一些与进化相关的论据。确实,把某一特征的出现归功于动物生活条件的深刻改变,这是一个很诱人的选项。例如,驯养动物身上有白色斑 点,是因为在圈养条件下,它们不再受 其他动物捕食的威胁,有白色斑点也就无妨了。一旦生物优胜劣汰的压力减弱,此类隐性的特点就会显现出来,可是,这个思路完全无法解释为何这些驯化特征会如此普遍。

另一个曾经提出的解释是 :在人类的保护下,牲畜摆脱了受掠食者威胁而产生的压力,这可能改变了它们基因的表现。然而,即使条件多变,这些驯化特征仍旧稳定存在,那些出逃并回归野生生活的家畜就证实了这一 点。“100 年 的 野 生 生 活之后,加拉帕戈斯群岛上那些 猪 的 大 脑 还 是 一 样 小。”德 国 基 尔 大 学 驯 化 研 究 所的迪特·克鲁斯卡(Dieter Kruska)介绍道,“在丁格犬(dingo)这些几千年前出逃的犬类后裔的身上观察到了同样的现象。”

这是为什么呢难道新石器时代的人类优先驯养身上有白斑的动物,是因为它们显眼吗?又或者,我们祖先选择了某些更显年轻的特征,是出于美观的动机,是因为他们觉得这些动物更加“可爱”吗?

所有这些推测在一个里程碑式的 验面前都遭遇了滑铁卢。这个实验开始于 1959 年,由迪米特里·别利亚耶夫(Dmitri Beliaïev)在西伯利亚进行,这位俄罗斯的遗传学家试图驯养银狐。他选择试验品种只有温顺这一条标准。在挑选的时候, 他发现“ 驯化症侯群 ”自然而然就出现了。

对老鼠和水貂进行的实验也支持这个结论。 这些研究都证实,人类对驯化动物的选 择基于它们的行为。“我们认为在人类驯化动物之初,首要标准应与动物对人类的恐惧紧密相关。”法国生命、环境之科学及工业研究院(AgroPar isTe ch)以 及法国国家农业研究院(INRA)动物遗传及整合生物学实验室的格雷瓜尔·乐华(Grégoire Leroy)解释道,

“一些动物为了享受人类的残炙,渐渐地敢于接近人类,其中最易受操控的那些被人类捕获。动物越温顺,人类就越容易照顾并喂养它们。”最不容易紧张、反应最小的动物也最容易在人工环境中繁殖。

源自缺陷

2014 年夏天,亚当·维京斯及其两位同事从这一点出发提出了一个新的假设 :在家畜身上看到的所有这些缺陷,可能是因为新石器时代人类挑选驯养对象时首选最温顺的动物。

这一关键的选择很可能在几千年后的今天,给我们的动物伙伴们的胚胎发育造成了严重后果!

“ 一位同事从迪米特里·别利亚耶夫实验室回来后提出了这一观点,当时是 2000 年 代 初。” 亚 当· 维京斯回忆道,“ 她花了 10 年 的 时 间, 对文献和临床案例进行研究,完善了她的想法。”

若要理解这个新的假设,我们首先要知道,家畜缺乏逃跑的本能或者缺少攻击性是基于一种已知的生理机能,正如法国国家科研中心神经生物学和发展实验室的索菲·格吕泽(Sophie Greuzet)介绍的那样 :“在有压力的情况下,在面对迫在眉睫的危险时,肾上腺受到刺激会释放大量儿茶酚胺——一系列可以加剧新陈代谢的分子。这一连串的活动是动物所谓‘ 或战 或 逃反应的一部分。”

不过,亚当·维京斯指出:“驯养试验中的动物肾上腺体积较小,活性较弱。这显示神经脊存在缺陷。原始神经系统神经管上的这些细胞参与控制胚胎的成长。”

由于偏好温顺的性情,人类在挑选动物驯养时无意识地选择了那些神经脊有缺陷的动物。神经脊的多能细胞参与色素细胞以及身体多处组织和软骨的形成——耳朵、 牙齿、 下颌、 颅骨等。明白了这一点,那一切就都清楚了:驯化动物的各个特征确实有一个共同的缘由!

皮毛上的白斑从何而来?是产生色素细胞的神经脊细胞在迁移的时候出了差错(即使还有许多其他基因介入)。 下垂的耳朵?是决定面部软骨的神经脊细胞带有缺陷。缩短的下颌和较小的牙齿也都可用同样逻辑解释。

那么驯化动物的大脑较小(驯化的水貂和马大脑都缩小了 20%)又是怎么回事呢?“我们证明了神经脊的缺陷对大脑发育绝 对有害,尤其是对其两个半球。”索菲·格吕泽说道。

于是这样一个唯一的简单答案被提了出来,用于解释“驯化症候群”。不过有些科学家认为这个解释过于简单过于美好了。“ 这个假设没有把驯化过程中的许多其他变化考虑进 去, 在骨 头、肌 肉、肠、心和肺里的变化。”迪特·克鲁斯卡批评道。

“ 这种试图用一种单一的假设 来解释一切的姿态,令 我 极 为 不 适。”INRA 动 物 应 激 方 面 的 专 家 皮埃 尔· 莫 麦 德(Pierre Mormède)补充道,“许多其他过程也牵涉在内……生物学要比这复杂多了。”

“卷尾这个特点仍旧不能用我们的假设 来解 释。”亚当·维 京 斯 承 认,“ 但是这个特性并不是所有驯化动物共有的,可能是一个非常间接的原因导致的。”不过,“这种说法之前从来没人提出过,”索菲·格吕泽 称 赞 道,“ 论证独到, 而且 从 不 少 方 面 看 都 很 有道理。”“这个假设非常大胆有趣,”弗朗索瓦·贝尼埃补充道,“我认为它不仅简洁明了,而且还很容易测试。”

“ 目前 对 家 畜基因组 进行的测序工作,应该很快就能告诉我们神经脊所涉及的区域是否真的受到了影响。”亚当·维京斯高兴地说道。

2014 年秋发表的一项关于兔子基因组的国际研究已经证实,驯化涉及的区域关系到中枢神经系统 的发育,尤其与抑制逃跑倾向有关。

看来几千年前人类的选择,可能产生了一些意料之外的效果。“驯化症候 群显示了专选一个基因或者一个特征能够产生一系列何种程度的后果。”格雷瓜尔·乐华总结 道,“现在 在 选育计 划中,这种互作用被越来越多地纳入考虑范围。比如我们知道了,白色的狗耳聋的可能性更大。”

驯化的暴力全在于此。某些动物神经脊有缺陷,更能容忍人类的存在,于是在几代繁殖演变之后,它们的后嗣就因为被驯养而发生了外表和生理上的变化,它们变得更可爱、更干净、更温顺,一句话,变文明了。

撰文 Vincent Nouyrigat

编译 朱琳