为什么开心果那么贵?

开心果的中文正式名称神秘莫测,叫做“阿月浑子”,按照中文的字面意思,似乎可以解释为“阿月的逆子”“阿月家的糊涂孩子”,无论从何种角度看,都八竿子打不着开心果,显而易见,该名称来自异域。一百多年前,汉学大家劳费尔先生推测提到,中文的“阿月浑子”一称,可能由中古波斯语的某个复合词汇音译而来。遗憾的是,迄今为止,还没有人能从那庞大冷酷的古语言巨石迷宫中找到阿月浑子的确切词源。 阿月浑子出身漆树科黄连木属,该属有 4 个品种经常现身中国古代文献:阿月浑子(Pistacia vera)、笃耨香(Pistacia terebinthus)、乳香黄连木(Pistacia lentiscus)和黄连木(Pistacia chinensis)。乳香黄连木是洋乳香(熏陆香)树脂的来源。黄连木影响更为深远,这种 20 米高的乔木劲拔挺秀,中国古人称之“楷木”,它是儒家的娑罗树、孔子伟大品德的不朽象征,与象征周公的“模木”,组成了后世所说的“楷模”一词。 阿月浑子树无法像它的兄弟黄连木那样发育成 20 多米的大高个儿,它们通常长到 5-7 米就停止拔高。阿月浑子成熟的果实呈透着青黄的鲜嫩玫红色,形状近似缩小了的芒果,芒果对此并不诧异,因为芒果自己也属于漆树科,这两种植物乃是没出五服的亲戚。阿月浑子与腰果也是近亲,售卖时前者通常带壳,腰果则为脱壳状态,倒不是因为腰果成本低,无需果壳压秤,而是腰果外壳有毒,不得不脱。阿月浑子供食用的部分,是去除了果肉的果核(果仁)。秋季果实成熟,果肉干燥皱缩,露出果核的外壳(骨质内果皮),此时果壳内部压力迅速增加,迫使果壳自动迸裂。我们有时买到空果壳,是囫囵一体,没有开口的,就是因为缺少果仁。所以说,市面贩售的阿月浑子一颗颗笑口大开,并非出于人工夹裂,人家真的是“我裂开了”的。当然,采摘时难免收集到尚未成熟开裂的坚果,就需要流水线筛选出来,机械撞击开壳。 大凡坚果,总是油脂含量丰富,水分含量极低,淀粉含量也极低,所以坚果口感酥脆香醇,既不像谷物那样干硬,也不像豆子那样粉质感十足。坚果还往往具有难以名状的特异清香,像松子自带松香味,核桃令人想起燥热的山石,板栗口感温厚有如暖阳拂过林梢。阿月浑子的几个兄弟,笃耨香、乳香黄连木、清香木,都是香料界的好手,阿月浑子也继承了家族的芳香血统。当它骨骼般的坚果外壳微微张开,吐念出古老芬馥的咒语,无声地潜入食客眼眸,全世界为之欢喜赞叹。 一万年前,中亚穴居人进入令人窒息的半荒漠干旱之地深处,遇到了星辰般闪耀的阿月浑子。乌兹别克斯坦的托达洞穴(Toda Cave)发现有人类最早享用阿月浑子的遗迹,年代可以追溯到公元前 8000 年。碳化的果壳散落掩埋于小块乱石之间,这些石块很有可能是他们的开壳器,假如带回洞穴的坚果未曾开裂,他们会用石块砸击取食。 像托达洞穴这样,发现史前人类食用阿月浑子证据的考古遗迹不算多见。有限几处遗迹的阿月浑子残留物也十分稀少,通常仅见几枚果壳碎片而已,说明人类一直未能驯化这一荒漠精灵。阿月浑子树可忍耐 48℃的环境高温,和 -40℃的极寒,兼耐旱耐盐,按照简单的猜想,应当不难照料。可是另一方面,阿月浑子雌雄异株,借风媒传粉,就绝非埋颗种子作甩手掌柜能够养活。雌雄异株麻烦就麻烦在,只种一棵树肯定结不出果子。种下雌树,便需种植雄树,雌雄的比例要掌握适当,种群的密度、数量也要达标。一切按部就班,还得指望雌树和雄树同时开花,否则雄花绽尽,雌花枝头寂寂,迟迟不开,一腔花粉委诸泥土,就像恋爱脑的小伙向一心搞事业的姑娘告白,那可真是落花有意流水无情,照样结不了果。即使以上条件都能满足,栽培阿月浑子也绝非易事。阿月浑子树成长极慢,种下一棵,花上 10 年时光辛苦看顾,方得盼来高产量的盛果期。而不经嫁接和扦插这些无性繁殖手段,从播种开始,踏踏实实种出来的实生树,单是等它结果,就需要 8-12 年。就史前人类的寿命来说,亲手种下一株阿月浑子,等到吃上它结的果子,人差不多就没了。漫长的成长期,栽培的复杂性,增加了阿月浑子生产成本,推迟了它的驯化时间,也阻碍了它的传播。 大约 3500 年前,阿月浑子驯化成功。幸运的话,古巴比伦国王汉谟拉比或许见识过一些阿月浑子的笑脸。阿月浑子的传播远比驯化时间要早。伊朗东南部的雅亚(Tepe Yahya)遗址,地处美索不达米亚和印度河流域之间,曾是苏美尔与伊朗、阿富汗及印度河流域贸易集会的市场。雅亚遗址公元前 5000- 前 4000 年的文化沉积物中,发现了两块阿月浑子果壳碎片,很可能系当时的商人采摘了野生坚果充当行路解馋的零食,携至此地。大约公元前 10 世纪,传奇的示巴女王(Queen of Sheba)颁布法令,垄断了王国内有限的阿月浑子资源,列为王室禁脔,禁止她的子民私自种植采食。示巴王国的位置,一般认为位于阿拉伯半岛南部和东非一带。假如示巴女王当真下达过这样的法令,那就意味着阿月浑子驯化后不久,即越过伊朗高原和阿拉伯半岛,推广到了红海沿岸。活跃于公元前 4 世纪到前 3 世纪的古希腊生物学家、亚里士多德的朋友泰奥拉斯托斯(Theophrastus)详细状写过阿月浑子的形态和口感,他称阿月浑子为外来的奇怪植物,生长在中亚,表明在他的时代,阿月浑子可能尚未移植到欧洲果园。300 年后,古罗马伟大的博物学者老普林尼提到一条重要信息,他说,阿月浑子由提比略皇帝统治末期的叙利亚总督卢修斯·维特利乌斯(Lucius Vitellius,公元前 5 年 -51 年),从叙利亚引入了意大利;同时期,维特利乌斯的同僚将另一批阿月浑子引种到了西班牙。考虑到罗马时代地中海发达的贸易,一位实权在握的封疆大吏想从海东岸的叙利亚带几袋种子、几棵树苗回老家种植,当然轻而易举。不过现代考古暂未发现该时期欧洲人种植阿月浑子的证据,维特利乌斯带回意大利的阿月浑子,可能没种几年就都种死了。 丝绸之路东段,阿月浑子的传播滞后一些。中国古代文献关于阿月浑子的最早记载,夹藏于晚唐波斯裔药学家李珣《海药本草》的书页间,李珣引用东晋徐衷的《南方记》写道: “无名木生岭南山谷,其实状若榛子,号无名子。波斯家呼为阿月浑子也。” 李珣所本《南方记》可能残缺不全,又或李珣未完整摘录《南方记》原文。北宋药学家唐慎微的《证类本草》转引《南方记》的阿月浑子记载,就要全面得多: “无名木皮。生广南山谷。大温,无毒。主阴肾痿弱,囊下湿痒。并宜煎取其汁小浴,极妙也。其实号无名子,波斯家呼为阿月浑,状若榛子。味辛,无毒。主腰冷,阴肾虚弱,房中术用户众,得木香、山茱萸良也。” “阿月浑子味辛,温,涩,无毒。主诸痢,去冷气,令人肥健。生西国诸蕃。云与胡榛子同树,一岁榛子,二岁浑子也。” 阿月浑子树是来自荒漠的苦行僧,尘沙沾满脚踝,天生要在灼热焦渴中枯坐冥想,它适应的是烈日暴晒的干旱山坡和半沙漠,而不喜欢多雨的华南。39℃以上极端高温有利于阿月浑子坚果种仁生长发育,年降水量 80mm 就足够它正常生长。岭南年降水量动辄超过 1500mm,土壤过湿,反而极易致阿月浑子根系腐烂死亡。现代中国,阿月浑子的分布也限于西北地区的新疆、甘肃,漫说岭南,就算稍微偏东一点的陕西、山西,亦罕见栽植。说阿月浑子的种群生长在岭南,差不多等于说黄花鱼生于撒哈拉沙漠,很难使人信服。所以,《南方记》“生岭南(广南)山谷”的阿月浑子,与后世所说的阿月浑子是否一物,是否存在误传误记,比如徐衷把别的植物认成了阿月浑子,或者他道听途说,将其他人掌握的错误信息记入了书里,大是可疑。《证类本草》引《南方记》的第二则,称“(阿月浑子)生西国诸蕃”倒挺靠谱,此说遂为后世药典、笔记沿用。唐代陈藏器《本草拾遗》: “阿月浑子生西国诸番,与胡榛子同树。” 唐代段成式《酉阳杂俎》: “阿月生西国,蕃人言与胡榛子同树,一年榛子,二年阿月。” “西国”是哪个国家,以上文献均未确指,因为唐人生活的时代,阿月浑子在中亚和西亚的分布已经很广。唐朝进口的阿月浑子,可能来自波斯,也可能来自中亚粟特。我们之前多次提到,陆上丝绸之路的贸易,绝大多数为接力式的短途交易,货物运到唐朝城市的销售终端前,已不知过了多少手,唐人自己也可能弄不清楚他们掌中的玲珑坚果到底来自哪个国家,索性以“西国”统称。坚果质地干燥,相对容易贮存,适合古代经旬累月的长途运输。就算中原之地受气候环境限制,无法大范围种植,也耽误不了唐人大吃阿月浑子。 唐人生活里的阿月浑子具体扮演着怎样的角色,以现有资料很难清晰勾勒出来。上述文献都提到一点,“状若榛子”,将阿月浑子与唐人比较熟悉的另一种零食榛子相提并论,似乎暗示了阿月浑子在唐朝的零食属性。古人更多笔墨,用来阐述阿月浑子的药性。 亚述人和古希腊人也清楚阿月浑子的药用性能,对他们而言,阿月浑子是效力强劲的催情药,并可解毒虫之毒。中世纪伊斯兰著名学者伊本·西拿(Avicenna)赞同阿月浑子的催情功能,主张食用这种坚果利于肝脏健康。中国本草文献也说阿月浑子“主腰冷,阴肾虚弱,房中术用户众”,实在是依偎看剧,床头私语必备小零食。中西方在吃阿月浑子有助于增进情侣夫妻感情一点上,达成了惊人共识,只不知此等经验是由坚果贩子口耳相传,一站一站从西方传进来的,还是中西方的实践者们亲身体验,各自的独立总结?如此说来,现代人给阿月浑子取的俗名“开心果”真可谓贴切,鱼水缠绵,数不尽的温柔缱绻,“TA 好我也好”,怎么能不开心。 元代,阿月浑子又得到一个称呼,叫“必思答”,中文的字面意思让人想起知恩图报、时思报答于人的义气之士。当然,这个名字也来自音译,按汉语语义死译肯定不妥。就像音译的披萨品牌“必胜客”,笔者第一次见到该译称时,还以为是一部讲牛仔决斗的西部片。必思答这个名字,似乎有那么点必胜客的味道,看上去比“阿月浑子”更国际范儿些。它的词源也比阿月浑子更明确。必思答来自早期波斯语 pistaka,后者是表示阿月浑子这种植物可追溯的最早单词,希腊语 pistákia、拉丁语 pistacia、希伯来语 fistuk、阿拉伯语 fustaq、印地语 pistah、亚美尼亚语 fesdux、土耳其语 fistik,以及公元 12 世纪喀喇汗王朝的哈卡尼耶突厥语 bitrik,均由该词派生。这个词最初可能具有动词词性,意思是“打碎、压碎”,指阿月浑子自动裂开、容易剥卸的外壳。也有学者称必思答具有“黄绿色”的意思,阿月浑子果实未成熟及成熟后均可见黄绿色者,果壳内的种仁也多呈黄绿色,此为种仁含有叶绿素所致,绝非“长霉”,尽管放心食用。 元代仁宗朝宫廷营养师、饮膳太医忽思慧撰著了一部食疗指南《饮膳正要》献给皇室,供太医和御厨给皇帝搭配食材参考。元朝广有西域,其他朝代的异域方物,在元朝人看来也许就是本国土产,只是这类物产仓促传至中原,来不及取中国名字,名称多半从其音译。必思答即为一例,《饮膳正要》言: “味甘,无毒。调中顺气。其果出回回田也。” 盛产阿月浑子的中亚、伊朗高原皆归元朝所有。以元朝人视角,中国已然有阿月浑子分布了。然而历朝疆域伸缩不定,元朝人的国产零食,到了明清可能又变成了进口货。明朝国境线向西拓展不力,长期徘徊于今新疆哈密到甘肃嘉峪关之间,境内有无阿月浑子种植难说得很。清朝新疆即便有阿月浑子,考虑到高昂的生产成本,规模当也不大。 阿月浑子在土耳其、伊朗和叙利亚被称为黄金树,指的就是它的经济价值,好吃确然好吃,贵也是真的贵。阿月浑子的成本,主要来自几个方面:一是如上文所述,培育期太长,三年五年、乃至十年八年结不出果子,古代普通农民胆敢投资这个,一年年就坐在小树苗前等着喝西北风吧,没盼到结出果子人先饿死了。其次运输成本太高。第三,像阿月浑子如此小颗的坚果,靠手工采摘非把人累吐不可,单是人工费就不便宜。现代的阿月浑子专业采收机械高效得多,这种机器也叫摇树机,工作流程很简单,夹住果树使劲儿抖动,整棵树化身舞池里酒后亢奋的二流子,从树干到树枝触电般疯狂摇摆。于是果实便像二流子的节操,簌簌脱离枝头,飞坠如雹,掉了一地。整个过程十分欢乐,开心果名不虚传。但纵使现代的栽培技术、运力和采收效率,阿月浑子售价依然不菲,古代售价当然更难以想象,也难怪在古时当成药卖——当零食吃实在吃不起。

开心果的中文正式名称神秘莫测,叫做“阿月浑子”,按照中文的字面意思,似乎可以解释为“阿月的逆子”“阿月家的糊涂孩子”,无论从何种角度看,都八竿子打不着开心果,显而易见,该名称来自异域。一百多年前,汉学大家劳费尔先生推测提到,中文的“阿月浑子”一称,可能由中古波斯语的某个复合词汇音译而来。遗憾的是,迄今为止,还没有人能从那庞大冷酷的古语言巨石迷宫中找到阿月浑子的确切词源。

阿月浑子出身漆树科黄连木属,该属有 4 个品种经常现身中国古代文献:阿月浑子(Pistacia vera)、笃耨香(Pistacia terebinthus)、乳香黄连木(Pistacia lentiscus)和黄连木(Pistacia chinensis)。乳香黄连木是洋乳香(熏陆香)树脂的来源。黄连木影响更为深远,这种 20 米高的乔木劲拔挺秀,中国古人称之“楷木”,它是儒家的娑罗树、孔子伟大品德的不朽象征,与象征周公的“模木”,组成了后世所说的“楷模”一词。

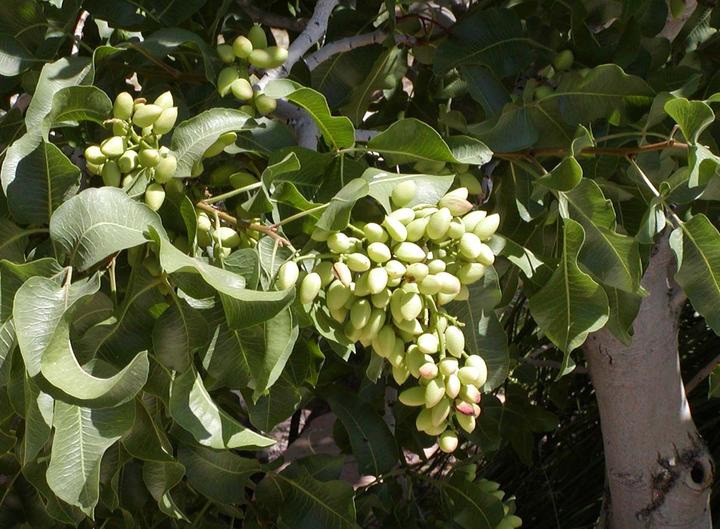

阿月浑子树无法像它的兄弟黄连木那样发育成 20 多米的大高个儿,它们通常长到 5-7 米就停止拔高。阿月浑子成熟的果实呈透着青黄的鲜嫩玫红色,形状近似缩小了的芒果,芒果对此并不诧异,因为芒果自己也属于漆树科,这两种植物乃是没出五服的亲戚。阿月浑子与腰果也是近亲,售卖时前者通常带壳,腰果则为脱壳状态,倒不是因为腰果成本低,无需果壳压秤,而是腰果外壳有毒,不得不脱。阿月浑子供食用的部分,是去除了果肉的果核(果仁)。秋季果实成熟,果肉干燥皱缩,露出果核的外壳(骨质内果皮),此时果壳内部压力迅速增加,迫使果壳自动迸裂。我们有时买到空果壳,是囫囵一体,没有开口的,就是因为缺少果仁。所以说,市面贩售的阿月浑子一颗颗笑口大开,并非出于人工夹裂,人家真的是“我裂开了”的。当然,采摘时难免收集到尚未成熟开裂的坚果,就需要流水线筛选出来,机械撞击开壳。

大凡坚果,总是油脂含量丰富,水分含量极低,淀粉含量也极低,所以坚果口感酥脆香醇,既不像谷物那样干硬,也不像豆子那样粉质感十足。坚果还往往具有难以名状的特异清香,像松子自带松香味,核桃令人想起燥热的山石,板栗口感温厚有如暖阳拂过林梢。阿月浑子的几个兄弟,笃耨香、乳香黄连木、清香木,都是香料界的好手,阿月浑子也继承了家族的芳香血统。当它骨骼般的坚果外壳微微张开,吐念出古老芬馥的咒语,无声地潜入食客眼眸,全世界为之欢喜赞叹。

一万年前,中亚穴居人进入令人窒息的半荒漠干旱之地深处,遇到了星辰般闪耀的阿月浑子。乌兹别克斯坦的托达洞穴(Toda Cave)发现有人类最早享用阿月浑子的遗迹,年代可以追溯到公元前 8000 年。碳化的果壳散落掩埋于小块乱石之间,这些石块很有可能是他们的开壳器,假如带回洞穴的坚果未曾开裂,他们会用石块砸击取食。

像托达洞穴这样,发现史前人类食用阿月浑子证据的考古遗迹不算多见。有限几处遗迹的阿月浑子残留物也十分稀少,通常仅见几枚果壳碎片而已,说明人类一直未能驯化这一荒漠精灵。阿月浑子树可忍耐 48℃的环境高温,和 -40℃的极寒,兼耐旱耐盐,按照简单的猜想,应当不难照料。可是另一方面,阿月浑子雌雄异株,借风媒传粉,就绝非埋颗种子作甩手掌柜能够养活。雌雄异株麻烦就麻烦在,只种一棵树肯定结不出果子。种下雌树,便需种植雄树,雌雄的比例要掌握适当,种群的密度、数量也要达标。一切按部就班,还得指望雌树和雄树同时开花,否则雄花绽尽,雌花枝头寂寂,迟迟不开,一腔花粉委诸泥土,就像恋爱脑的小伙向一心搞事业的姑娘告白,那可真是落花有意流水无情,照样结不了果。即使以上条件都能满足,栽培阿月浑子也绝非易事。阿月浑子树成长极慢,种下一棵,花上 10 年时光辛苦看顾,方得盼来高产量的盛果期。而不经嫁接和扦插这些无性繁殖手段,从播种开始,踏踏实实种出来的实生树,单是等它结果,就需要 8-12 年。就史前人类的寿命来说,亲手种下一株阿月浑子,等到吃上它结的果子,人差不多就没了。漫长的成长期,栽培的复杂性,增加了阿月浑子生产成本,推迟了它的驯化时间,也阻碍了它的传播。

大约 3500 年前,阿月浑子驯化成功。幸运的话,古巴比伦国王汉谟拉比或许见识过一些阿月浑子的笑脸。阿月浑子的传播远比驯化时间要早。伊朗东南部的雅亚(Tepe Yahya)遗址,地处美索不达米亚和印度河流域之间,曾是苏美尔与伊朗、阿富汗及印度河流域贸易集会的市场。雅亚遗址公元前 5000- 前 4000 年的文化沉积物中,发现了两块阿月浑子果壳碎片,很可能系当时的商人采摘了野生坚果充当行路解馋的零食,携至此地。大约公元前 10 世纪,传奇的示巴女王(Queen of Sheba)颁布法令,垄断了王国内有限的阿月浑子资源,列为王室禁脔,禁止她的子民私自种植采食。示巴王国的位置,一般认为位于阿拉伯半岛南部和东非一带。假如示巴女王当真下达过这样的法令,那就意味着阿月浑子驯化后不久,即越过伊朗高原和阿拉伯半岛,推广到了红海沿岸。活跃于公元前 4 世纪到前 3 世纪的古希腊生物学家、亚里士多德的朋友泰奥拉斯托斯(Theophrastus)详细状写过阿月浑子的形态和口感,他称阿月浑子为外来的奇怪植物,生长在中亚,表明在他的时代,阿月浑子可能尚未移植到欧洲果园。300 年后,古罗马伟大的博物学者老普林尼提到一条重要信息,他说,阿月浑子由提比略皇帝统治末期的叙利亚总督卢修斯·维特利乌斯(Lucius Vitellius,公元前 5 年 -51 年),从叙利亚引入了意大利;同时期,维特利乌斯的同僚将另一批阿月浑子引种到了西班牙。考虑到罗马时代地中海发达的贸易,一位实权在握的封疆大吏想从海东岸的叙利亚带几袋种子、几棵树苗回老家种植,当然轻而易举。不过现代考古暂未发现该时期欧洲人种植阿月浑子的证据,维特利乌斯带回意大利的阿月浑子,可能没种几年就都种死了。

丝绸之路东段,阿月浑子的传播滞后一些。中国古代文献关于阿月浑子的最早记载,夹藏于晚唐波斯裔药学家李珣《海药本草》的书页间,李珣引用东晋徐衷的《南方记》写道:

“无名木生岭南山谷,其实状若榛子,号无名子。波斯家呼为阿月浑子也。”

李珣所本《南方记》可能残缺不全,又或李珣未完整摘录《南方记》原文。北宋药学家唐慎微的《证类本草》转引《南方记》的阿月浑子记载,就要全面得多:

“无名木皮。生广南山谷。大温,无毒。主阴肾痿弱,囊下湿痒。并宜煎取其汁小浴,极妙也。其实号无名子,波斯家呼为阿月浑,状若榛子。味辛,无毒。主腰冷,阴肾虚弱,房中术用户众,得木香、山茱萸良也。”

“阿月浑子味辛,温,涩,无毒。主诸痢,去冷气,令人肥健。生西国诸蕃。云与胡榛子同树,一岁榛子,二岁浑子也。”

阿月浑子树是来自荒漠的苦行僧,尘沙沾满脚踝,天生要在灼热焦渴中枯坐冥想,它适应的是烈日暴晒的干旱山坡和半沙漠,而不喜欢多雨的华南。39℃以上极端高温有利于阿月浑子坚果种仁生长发育,年降水量 80mm 就足够它正常生长。岭南年降水量动辄超过 1500mm,土壤过湿,反而极易致阿月浑子根系腐烂死亡。现代中国,阿月浑子的分布也限于西北地区的新疆、甘肃,漫说岭南,就算稍微偏东一点的陕西、山西,亦罕见栽植。说阿月浑子的种群生长在岭南,差不多等于说黄花鱼生于撒哈拉沙漠,很难使人信服。所以,《南方记》“生岭南(广南)山谷”的阿月浑子,与后世所说的阿月浑子是否一物,是否存在误传误记,比如徐衷把别的植物认成了阿月浑子,或者他道听途说,将其他人掌握的错误信息记入了书里,大是可疑。《证类本草》引《南方记》的第二则,称“(阿月浑子)生西国诸蕃”倒挺靠谱,此说遂为后世药典、笔记沿用。唐代陈藏器《本草拾遗》:

“阿月浑子生西国诸番,与胡榛子同树。”

唐代段成式《酉阳杂俎》:

“阿月生西国,蕃人言与胡榛子同树,一年榛子,二年阿月。”

“西国”是哪个国家,以上文献均未确指,因为唐人生活的时代,阿月浑子在中亚和西亚的分布已经很广。唐朝进口的阿月浑子,可能来自波斯,也可能来自中亚粟特。我们之前多次提到,陆上丝绸之路的贸易,绝大多数为接力式的短途交易,货物运到唐朝城市的销售终端前,已不知过了多少手,唐人自己也可能弄不清楚他们掌中的玲珑坚果到底来自哪个国家,索性以“西国”统称。坚果质地干燥,相对容易贮存,适合古代经旬累月的长途运输。就算中原之地受气候环境限制,无法大范围种植,也耽误不了唐人大吃阿月浑子。

唐人生活里的阿月浑子具体扮演着怎样的角色,以现有资料很难清晰勾勒出来。上述文献都提到一点,“状若榛子”,将阿月浑子与唐人比较熟悉的另一种零食榛子相提并论,似乎暗示了阿月浑子在唐朝的零食属性。古人更多笔墨,用来阐述阿月浑子的药性。

亚述人和古希腊人也清楚阿月浑子的药用性能,对他们而言,阿月浑子是效力强劲的催情药,并可解毒虫之毒。中世纪伊斯兰著名学者伊本·西拿(Avicenna)赞同阿月浑子的催情功能,主张食用这种坚果利于肝脏健康。中国本草文献也说阿月浑子“主腰冷,阴肾虚弱,房中术用户众”,实在是依偎看剧,床头私语必备小零食。中西方在吃阿月浑子有助于增进情侣夫妻感情一点上,达成了惊人共识,只不知此等经验是由坚果贩子口耳相传,一站一站从西方传进来的,还是中西方的实践者们亲身体验,各自的独立总结?如此说来,现代人给阿月浑子取的俗名“开心果”真可谓贴切,鱼水缠绵,数不尽的温柔缱绻,“TA 好我也好”,怎么能不开心。

元代,阿月浑子又得到一个称呼,叫“必思答”,中文的字面意思让人想起知恩图报、时思报答于人的义气之士。当然,这个名字也来自音译,按汉语语义死译肯定不妥。就像音译的披萨品牌“必胜客”,笔者第一次见到该译称时,还以为是一部讲牛仔决斗的西部片。必思答这个名字,似乎有那么点必胜客的味道,看上去比“阿月浑子”更国际范儿些。它的词源也比阿月浑子更明确。必思答来自早期波斯语 pistaka,后者是表示阿月浑子这种植物可追溯的最早单词,希腊语 pistákia、拉丁语 pistacia、希伯来语 fistuk、阿拉伯语 fustaq、印地语 pistah、亚美尼亚语 fesdux、土耳其语 fistik,以及公元 12 世纪喀喇汗王朝的哈卡尼耶突厥语 bitrik,均由该词派生。这个词最初可能具有动词词性,意思是“打碎、压碎”,指阿月浑子自动裂开、容易剥卸的外壳。也有学者称必思答具有“黄绿色”的意思,阿月浑子果实未成熟及成熟后均可见黄绿色者,果壳内的种仁也多呈黄绿色,此为种仁含有叶绿素所致,绝非“长霉”,尽管放心食用。

元代仁宗朝宫廷营养师、饮膳太医忽思慧撰著了一部食疗指南《饮膳正要》献给皇室,供太医和御厨给皇帝搭配食材参考。元朝广有西域,其他朝代的异域方物,在元朝人看来也许就是本国土产,只是这类物产仓促传至中原,来不及取中国名字,名称多半从其音译。必思答即为一例,《饮膳正要》言:

“味甘,无毒。调中顺气。其果出回回田也。”

盛产阿月浑子的中亚、伊朗高原皆归元朝所有。以元朝人视角,中国已然有阿月浑子分布了。然而历朝疆域伸缩不定,元朝人的国产零食,到了明清可能又变成了进口货。明朝国境线向西拓展不力,长期徘徊于今新疆哈密到甘肃嘉峪关之间,境内有无阿月浑子种植难说得很。清朝新疆即便有阿月浑子,考虑到高昂的生产成本,规模当也不大。

阿月浑子在土耳其、伊朗和叙利亚被称为黄金树,指的就是它的经济价值,好吃确然好吃,贵也是真的贵。阿月浑子的成本,主要来自几个方面:一是如上文所述,培育期太长,三年五年、乃至十年八年结不出果子,古代普通农民胆敢投资这个,一年年就坐在小树苗前等着喝西北风吧,没盼到结出果子人先饿死了。其次运输成本太高。第三,像阿月浑子如此小颗的坚果,靠手工采摘非把人累吐不可,单是人工费就不便宜。现代的阿月浑子专业采收机械高效得多,这种机器也叫摇树机,工作流程很简单,夹住果树使劲儿抖动,整棵树化身舞池里酒后亢奋的二流子,从树干到树枝触电般疯狂摇摆。于是果实便像二流子的节操,簌簌脱离枝头,飞坠如雹,掉了一地。整个过程十分欢乐,开心果名不虚传。但纵使现代的栽培技术、运力和采收效率,阿月浑子售价依然不菲,古代售价当然更难以想象,也难怪在古时当成药卖——当零食吃实在吃不起。

中国确切可考的阿月浑子引种记录,迟至 20 世纪 20 年代,由乌兹别克斯坦引入,栽植于新疆喀什疏附县。到 20 世纪 90 年代初,全国的阿月浑子还只有几千株,大部集中在新疆疏附县。此后新疆自治区大力开展阿月浑子的引种和推广,三十年来卓有成效。2021 年,中国阿月浑子产量 7.88 万吨,占全球总产量的 8.6%,排在美国、伊朗和土耳其之后,位居世界第四。当然,由于消费需求旺盛,国内产量远远无法满足市场需要,目前中国的阿月浑子主要从伊朗和美国进口,2021 年进口阿月浑子 12.64 万吨,相当于全世界每产出 5 颗阿月浑子,就有 1 颗被中国人吃掉了。

【丝路的龙鳞】系列:

巴旦木(扁桃):古代有什么零食?

没药:丝路切片:没药

参考资料

- 劳费尔. 中国伊朗编[M]. 商务印书馆, 1964.

- 北宋.孙奕《履斋示儿编》:“孔子冢上生楷,周公冢上生模,故后世人以为楷模。”

- Mir-Makhamad B, Bjørn R, Stark S, Spengler RN. Pistachio (Pistacia vera L.) Domestication and Dispersal Out of Central Asia. Agronomy. 2022; 12(8):1758.

- 热孜婉·阿巴斯, 赵群智. 中亚地区阿月浑子的自然分布及特点[J]. 防护林科技, 2012, 000(005):100-101.

- 李疆. 中国果树科学与实践.阿月浑子、扁桃[M]. 陕西科学技术出版社, 2015.

- Prickett, M. Settlement during the Early Periods. In Excavations at Tepe Yahya, Iran 1967–1975, The Early Periods; Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, 1986; pp. 215–246.

- Whitehouse W E . The pistachio nut—a new crop for the Western United States[J]. 1957, 11(4):281-321.

- Theophrastus. Enquiry into Plants 1. Translated by Sir Arthur Hort. London: William Heinemann. 1916: 317.

- Pliny the Elder Natural History. Libri XII-XVI. AD 79 Translated by Rachham H.; Harvard University Press: Cambridge, MA, USA, 1945; Volume 4.

- 辛国, 张进德, 邓煜,等. 阿月浑子的栽培技术[J]. 落叶果树, 2003, 35(5):2.

- Knudsen, V. K , Casas-Agustench, et al. Mediterranean nuts: origins, ancient medicinal benefits and symbolism[J]. Public Health Nutrition Cab International, 2011.

- 刘迎胜. 《回回馆杂字》与《回回馆译语》研究[M]. 中国人民大学出版社, 2008.

- 许能琨, 邓次珍. 国内阿月浑子引种栽培调查报告[J]. 热带作物科技, 1995(2):4.

- 数据来自联合国粮食及农业组织