为什么人类很早就能迁徙到东亚,但汉朝才形成丝绸之路?

如果从广义上理解丝绸之路,旧石器时代就有“石器之路”,新石器时代有“彩陶之路” 一、至少从旧石器时代中晚期起,“丝绸之路”沿线的文化交流就一直存在。 比如尼安德特人和莫斯特石器技术体系的东迁: 得益于史前考古研究的新发现与研究进展,特别是莫斯特文化与石器技术模式 3 的重新认识,可以清楚看到,在晚更新世中期,当深海氧同位素 3 阶段的气候较为温暖湿润阶段,莫斯特文化已经沿着欧亚大陆高纬度草原带向东扩展至中国北部边疆地区。新近发现的新疆吉木乃通天洞遗址与内蒙古东乌珠穆沁金斯太遗址的典型莫斯特文化,清楚地展示了莫斯特文化向东发展的路线与分布范围。(王幼平:石器技术与早期人类的迁徙扩散,北京大学考古文博学院《考古学研究》卷 11,北京:科学出版社,2020 年) Li, F. et al., “The easternmost Middle Paleolithic (Mousterian) form Jinsitai Cave, North China”, Journal of Human Evolution, 2018, 114: 76-84. Li, F. et al:碳十四年代分析显示遗址第 8 层为距今约 4.7-4.2 万年,第 7 层年代为距今约 4.0-3.7 万年。……两层出土的石制品比较类似,皆存在典型的勒瓦娄哇产品,如勒瓦娄哇尖状器(Levallois Point),比例较高的盘状石核,以及旧石器时代中期典型石器组合,如较高比例的刮削器(陡刃加工的横刃刮削器、斜轴刮削器等)。与中国相近时段石制品组合的对比研究表明,其与晚更新世早期(如泥河湾板井子遗址)、旧石器时代晚期初段遗址(如宁夏水洞沟遗址第 1 地点)的石制品组合大不相同,而更接近于欧亚大陆西侧、中亚等地的旧石器时代中期莫斯特石制品组合,尤其与俄罗斯西伯利亚 Okladnikov、Chagyrskaya 洞穴发现的莫斯特遗存类似。 其实尼安德特人的石器技术体系也非常多样,可以细分为多种类型。研究显示,Chagyrskaya 和 Okladnikov 洞穴发现的莫斯特石器组合,和东欧 Micoquian 更为相似,而不是相距仅 100 公里的丹尼索瓦洞出土的阿尔泰勒瓦娄哇莫斯特。因此,尼安德特人有两次向南西伯利亚扩散,第一次在 10 万年以前,产生了以丹尼索瓦洞为代表的人群及其石器组合;第二次在距今约 6 万年,产生了类似 Micoquian 的组合(两批尼人的遗传特征也不同)。 Their distinctive toolkit closely resembles Micoquian assemblages from central and eastern Europe, including the northern Caucasus, more than 3,000 kilometers to the west of Chagyrskaya Cave. At other Altai sites, evidence of earlier Neanderthal populations lacking associated Micoquian-like artifacts implies two or more Neanderthal incursions into this region. (机翻:他们独特的工具包非常类似于来自中欧和东欧、包括北高加索地区的 Micoquian 组合,位于 Chagyrskaya Cave 以西 3,000 多公里处。在其他阿尔泰遗址,证据表明早期的尼安德特人没有相关的类似 Micoquian 的文物,这意味着该地区有两次或两次以上的尼安德特人入侵。) Kseniya A. Kolobova el al., "Archaeological evidence for two separate dispersals of Neanderthals into southern Siberia," PNAS (2020). www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1918047117 图中绿圈是 Chagyrskaya 遗址,而蓝圈是 Micoquian 分布在克里米亚 Chagyrskaya 出土的 Bocksteinmesser 和 Klausennischemesser 工具,是 Micoquian 的标志性器物 又比如现代人扩散的“北方路线”和石叶技术体系的东传: 总体而言,中国境内已发现的石叶遗存有两种情况,一种是时代较早,在距今 4 万年前后分布在西北边疆地区,如前述的宁夏水洞沟与西藏的尼阿底。两者都是形体较大,由典型的锥状或柱状石叶石核剥取。尤其时代稍早的水洞沟遗址,还有相当比例的宽面石核上剥取的石叶产品。这两个石叶石器组合均较单纯,皆以典型的石叶及以石叶为毛坯加工的工具为主体,反映出完整的石叶石器组合的面貌。结合所处的地理位置,两者皆应是典型石叶技术人群整体迁徙移动的结果。当时青藏高原地区应是无人区。宁夏水洞沟地区附近,可能也是无人区或是人口分布较稀少之地,可以完整容纳外来人群,保留下完整的外来石器工业面貌。……(王幼平:石器技术与早期人类的迁徙扩散,北京大学考古文博学院《考古学研究》卷 11,北京:科学出版社,2020 年) 化石人类学、古基因组学、考古学等多方面证据表明,距今约 5-3 万年间,早期现代人曾沿中亚、西伯利亚、蒙古、中国西北地区等向东扩散(图 1)。这一扩散晚于沿南方路线扩散开始的时间(距今约 12-8 万年),表明早期现代人的扩散是一个复杂过程,在不同时段有着不同的扩散路线,并且扩散的机制和动因可能有所不同。早期现代人在沿北方路线扩散过程中与古老类型人类(尼安德特人、丹尼索瓦人等)有过频繁的基因交流,揭示出古人类基因交流历史的复杂性。 图 1 与“北方扩散路线”相关的重要遗址及其年代和出土的石制品 出自 F. Li et al./Science Bulletin 65 (2020) 1699–1701 下面这一研究分析现代人北方扩散可能的路径也很重要,可以看出这个路线和后来的丝绸之路已有很大的相似性 距今约 4 万年前,中国西北地区出现了具有勒瓦娄哇技术特征的石叶遗存,代表性遗址如水洞沟遗址第 1 地点,这些遗存显示了明确的“西方”特征,与蒙古北部,俄罗斯西伯利亚阿尔泰、外贝加尔地区等发现的石叶技术遗存相近。……中国西北沙漠地区晚更新世存在大量的古湖泊,个别区域地表发现了旧石器打制石器,故而我们认为晚更新世西北沙漠的部分地区满足古人类生存的条件,可能是古人类扩散的关键区域。基于此,我们结合中国北方、俄罗斯西伯利亚、蒙古、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地区晚更新世的旧石器遗址、古气候等数据进行了 GIS 最低成本路径分析。GIS 模型显示,在氧同位素 2 阶段和 4 阶段两个相对较干的时段,沙漠区域或许难以支撑古人类的生存,自阿尔泰地区经由蒙古北部继而南下的扩散路线是最低消耗的路线,与以往学者提出的模型相近;然而在相对湿润的阶段,如氧同位素 5 阶段和 3 阶段,西北沙漠地区大量古湖泊的存在可为古人类的扩散提供条件,阿尔泰路线、天山路线以及塔里木路线皆可能是古人类扩散的路线。 Li F,etal.(2019)Heading north: Late Pleistocene environments and human dispersals in central and eastern Asia.PLoSONE14(5):e0216433. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216433 Zhao C,et al(2022) Diachronic shifts in lithic technological transmission between the eastern Eurasian Steppe and northern China in the Late Pleistocene.PLoS ONE17(11):e0275162.https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275162 其是处于出现阶段的细石器技术,往往都是和石叶技术同时出现,如前述的河南登封西施遗址,在完整的石叶生产操作链产品大量发现的同时,少量细石叶石核也开始出现。新出现的细石叶石核与石叶适合的技术明显有关,应该就是锥状石叶石核剥片至体积很小,达到细石核尺寸标准范围内仍持续使用的产物。类似的情况,在早年发现的河北阳原油房遗址,以及新近在山西、陕西等地发现吉县柿子滩、宜川龙王辿等遗址都可见到。这些模式 4 与模式 5 共存的旧石器遗存,在华北地区出现的时间大致在 2.8-2.6 万年之间,并且呈现北早南晚的趋势。这种分布态势说明,新的石叶与细石叶技术的来源也应是自北向南,与更早一波石叶技术的来源相近。只是南下的幅度更大,已经跨过黄河到达中原地区。石叶及细石器技术的大规模南下的时间,正值末次冰期最盛期的来临。距今 3 万至 2.9 万年之际,是深海氧同位素 3 阶段向 2 阶段过渡之际。其后气候转冷,逐渐向最后冰期最盛期发展。气候变冷与气候带的南移,首先始自高纬度地区。原生活在高纬地区的狩猎采集人群显然也会首先受到这一变动的影响。石叶与细石器技术的携带者,自北向南的迁徙过程明显是受此驱动,取代了原居住在此地区的石片工业人群。……(王幼平:石器技术与早期人类的迁徙扩散,北京大学考古文博学院《考古学研究》卷 11,北京:科学出版社,2020 年) 综上,从石器技术体系的角度,晚更新世欧亚草原对中国北方至少有三波影响,第一次是距今 5 万年前后尼安德特人携带莫斯特石器技术(通天洞、金斯太等),第二次是距今 4.5-4 万年现代人携带大石叶技术(水洞沟等),第三次是距今 3-2.8 万年现代人携带小石叶技术并且本地化为细石叶技术(油房、西施等)。一次比一次更加深入华北腹地。 从遗传学角度看,横跨欧亚的人群迁徙和交流一直是存在的: 这个越红的颜色,就代表田园洞跟这个地点上的人群越相似。这里可以看到整个东亚的红色还有美洲的红色是最显著的,而且它不光是跟现代欧洲人比较,跟当时古老的欧洲人群比较也是如此。所以在这种情况下,我们首先明确,田园洞人已经是东亚人,但是当我们把他跟全世界不同人群进行比较的时候,比如在欧洲内部跟田园洞人进行比较的过程中,发现比利时的一个人相对别的地区的欧洲人,他会跟田园洞人更近。(http://dy.163.com/v2/article/detail/DJ8KP9S30516HHM6.html)说明早期欧洲人和亚洲人,遗传上并不是简单决然地分开的,他们之间存在一种联系。 二、到了新石器时代,考古材料表明并没有大规模的外来人群替代,但是文化交流一直存在。 比如哈密七角井遗址的年代测定在距今 1.1 万年左右,其细石器组合属于东北亚地区更新世末期盛行的楔形石核技术体系。 这种细石器生产方式首先预制一个两面器毛坯,之后剥制削片生成台面,从台面向楔状缘方向打掉冠状细石叶后形成剥片面并开始细石叶生产,细石核呈楔状,核身扁薄,生产的细石叶较长。这种技法早在距今 2.5 万年前就已经在日本列岛东北部[25]和我国东北地区[26]出现,在距今 1.8 万年前后扩散到西伯利亚[27]、蒙古[28]、朝鲜半岛[29]和华北北部的泥河湾盆地。[30]七角井新地点发现有完整的楔形石核生产操作链,年代又显著晚于东北亚地区的发现,清楚地展现了楔形石核技术由东向西扩散的过程。七角井遗址填补了新疆地区史前文化框架中的更新世末至全新世初这一阶段的关键空白,证实西北地区从以通天洞遗址为代表的旧石器时代中期莫斯特文化到距今 5000 年前后草原游牧人群扩张之前,存在来自东北亚地区、使用楔形石核细石器的狩猎采集群体。结合中亚地区的细石器材料可以看出,早在农业因素出现之前,沟通旧大陆东西侧的“史前丝绸之路”就已经存在,新疆地区更新世末期至全新

如果从广义上理解丝绸之路,旧石器时代就有“石器之路”,新石器时代有“彩陶之路”

一、至少从旧石器时代中晚期起,“丝绸之路”沿线的文化交流就一直存在。

比如尼安德特人和莫斯特石器技术体系的东迁:

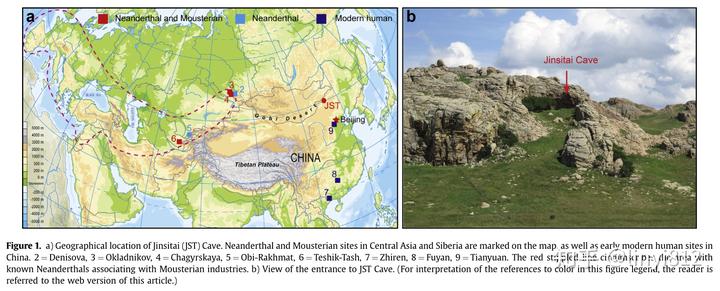

得益于史前考古研究的新发现与研究进展,特别是莫斯特文化与石器技术模式 3 的重新认识,可以清楚看到,在晚更新世中期,当深海氧同位素 3 阶段的气候较为温暖湿润阶段,莫斯特文化已经沿着欧亚大陆高纬度草原带向东扩展至中国北部边疆地区。新近发现的新疆吉木乃通天洞遗址与内蒙古东乌珠穆沁金斯太遗址的典型莫斯特文化,清楚地展示了莫斯特文化向东发展的路线与分布范围。(王幼平:石器技术与早期人类的迁徙扩散,北京大学考古文博学院《考古学研究》卷 11,北京:科学出版社,2020 年)

Li, F. et al:碳十四年代分析显示遗址第 8 层为距今约 4.7-4.2 万年,第 7 层年代为距今约 4.0-3.7 万年。……两层出土的石制品比较类似,皆存在典型的勒瓦娄哇产品,如勒瓦娄哇尖状器(Levallois Point),比例较高的盘状石核,以及旧石器时代中期典型石器组合,如较高比例的刮削器(陡刃加工的横刃刮削器、斜轴刮削器等)。与中国相近时段石制品组合的对比研究表明,其与晚更新世早期(如泥河湾板井子遗址)、旧石器时代晚期初段遗址(如宁夏水洞沟遗址第 1 地点)的石制品组合大不相同,而更接近于欧亚大陆西侧、中亚等地的旧石器时代中期莫斯特石制品组合,尤其与俄罗斯西伯利亚 Okladnikov、Chagyrskaya 洞穴发现的莫斯特遗存类似。

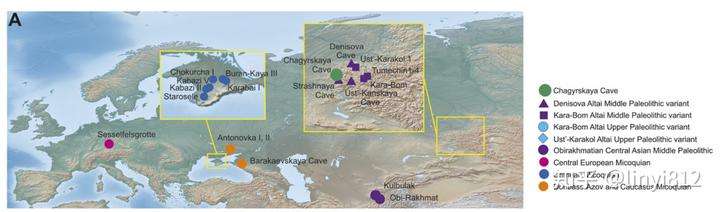

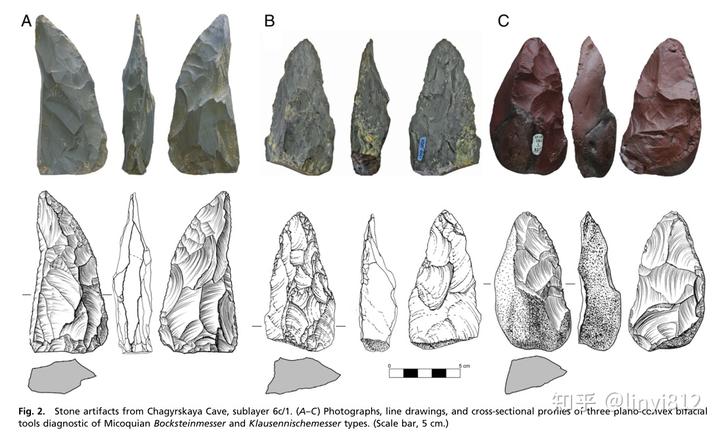

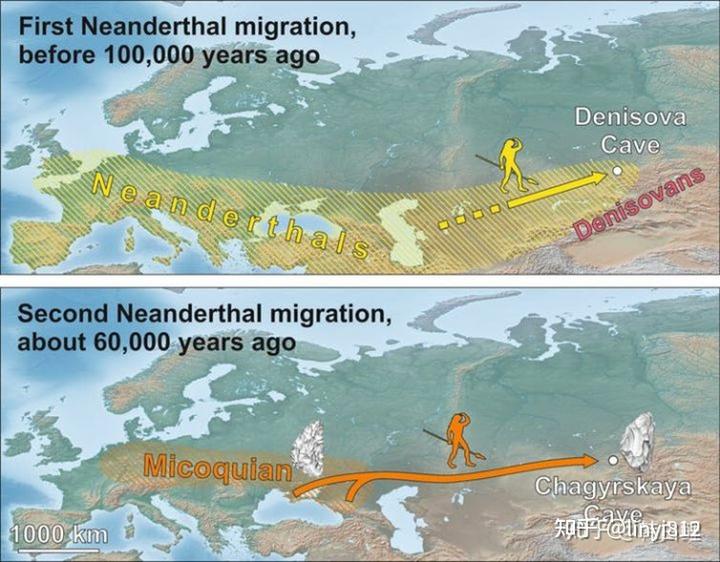

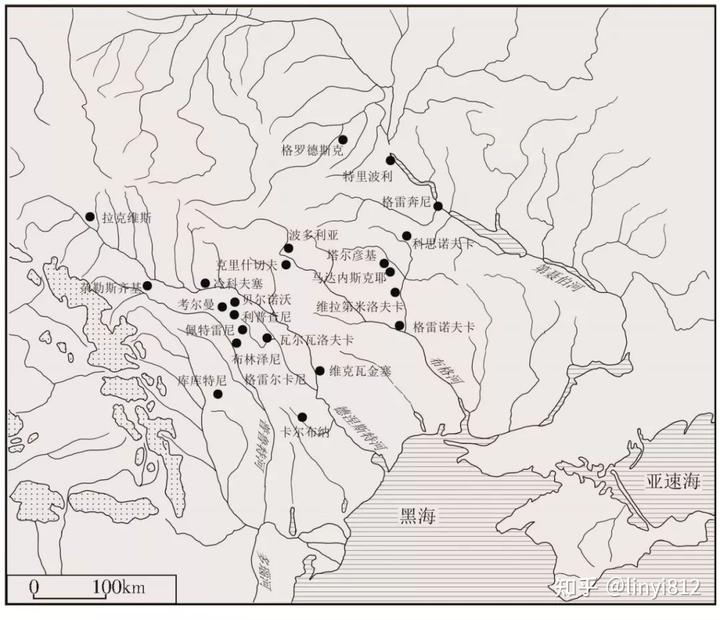

其实尼安德特人的石器技术体系也非常多样,可以细分为多种类型。研究显示,Chagyrskaya 和 Okladnikov 洞穴发现的莫斯特石器组合,和东欧 Micoquian 更为相似,而不是相距仅 100 公里的丹尼索瓦洞出土的阿尔泰勒瓦娄哇莫斯特。因此,尼安德特人有两次向南西伯利亚扩散,第一次在 10 万年以前,产生了以丹尼索瓦洞为代表的人群及其石器组合;第二次在距今约 6 万年,产生了类似 Micoquian 的组合(两批尼人的遗传特征也不同)。

Their distinctive toolkit closely resembles Micoquian assemblages from central and eastern Europe, including the northern Caucasus, more than 3,000 kilometers to the west of Chagyrskaya Cave. At other Altai sites, evidence of earlier Neanderthal populations lacking associated Micoquian-like artifacts implies two or more Neanderthal incursions into this region. (机翻:他们独特的工具包非常类似于来自中欧和东欧、包括北高加索地区的 Micoquian 组合,位于 Chagyrskaya Cave 以西 3,000 多公里处。在其他阿尔泰遗址,证据表明早期的尼安德特人没有相关的类似 Micoquian 的文物,这意味着该地区有两次或两次以上的尼安德特人入侵。)

又比如现代人扩散的“北方路线”和石叶技术体系的东传:

总体而言,中国境内已发现的石叶遗存有两种情况,一种是时代较早,在距今 4 万年前后分布在西北边疆地区,如前述的宁夏水洞沟与西藏的尼阿底。两者都是形体较大,由典型的锥状或柱状石叶石核剥取。尤其时代稍早的水洞沟遗址,还有相当比例的宽面石核上剥取的石叶产品。这两个石叶石器组合均较单纯,皆以典型的石叶及以石叶为毛坯加工的工具为主体,反映出完整的石叶石器组合的面貌。结合所处的地理位置,两者皆应是典型石叶技术人群整体迁徙移动的结果。当时青藏高原地区应是无人区。宁夏水洞沟地区附近,可能也是无人区或是人口分布较稀少之地,可以完整容纳外来人群,保留下完整的外来石器工业面貌。……(王幼平:石器技术与早期人类的迁徙扩散,北京大学考古文博学院《考古学研究》卷 11,北京:科学出版社,2020 年)

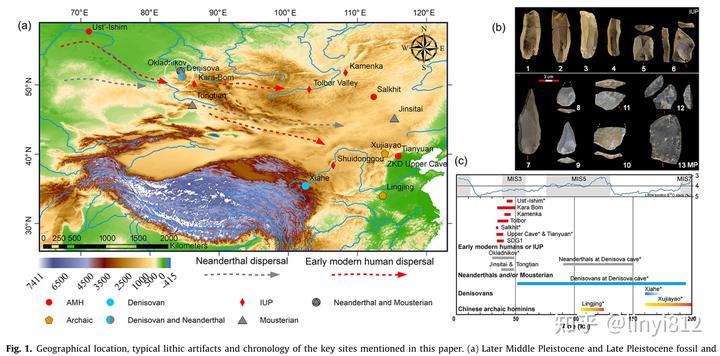

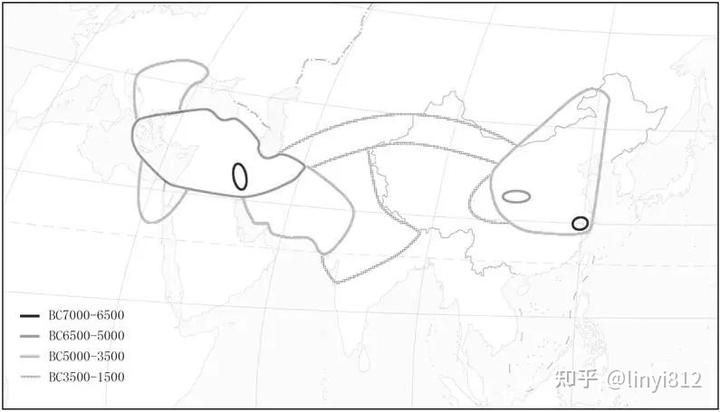

化石人类学、古基因组学、考古学等多方面证据表明,距今约 5-3 万年间,早期现代人曾沿中亚、西伯利亚、蒙古、中国西北地区等向东扩散(图 1)。这一扩散晚于沿南方路线扩散开始的时间(距今约 12-8 万年),表明早期现代人的扩散是一个复杂过程,在不同时段有着不同的扩散路线,并且扩散的机制和动因可能有所不同。早期现代人在沿北方路线扩散过程中与古老类型人类(尼安德特人、丹尼索瓦人等)有过频繁的基因交流,揭示出古人类基因交流历史的复杂性。

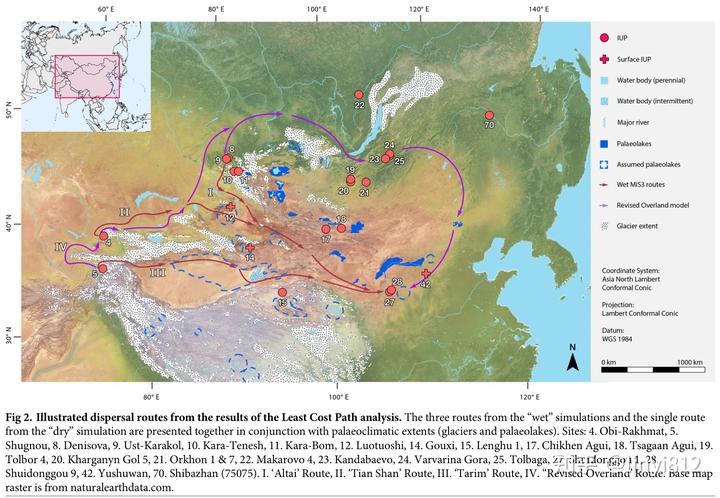

下面这一研究分析现代人北方扩散可能的路径也很重要,可以看出这个路线和后来的丝绸之路已有很大的相似性

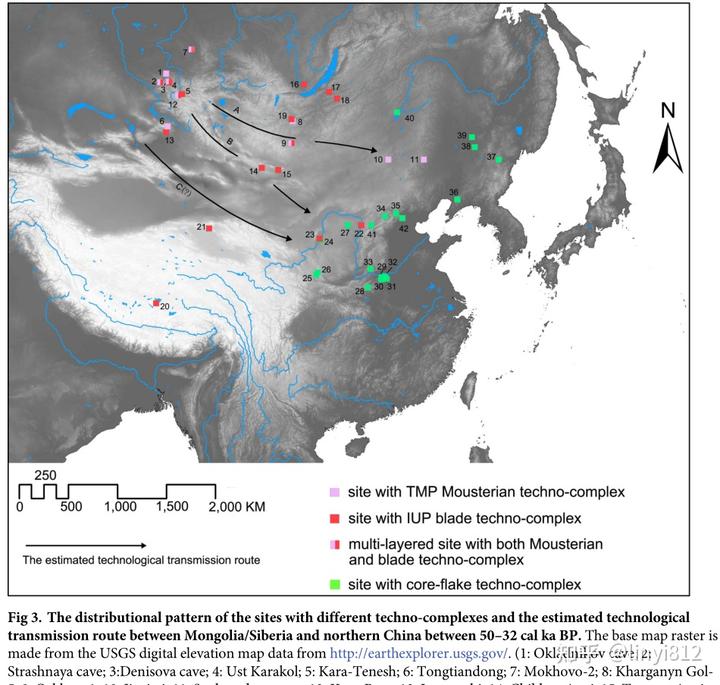

距今约 4 万年前,中国西北地区出现了具有勒瓦娄哇技术特征的石叶遗存,代表性遗址如水洞沟遗址第 1 地点,这些遗存显示了明确的“西方”特征,与蒙古北部,俄罗斯西伯利亚阿尔泰、外贝加尔地区等发现的石叶技术遗存相近。……中国西北沙漠地区晚更新世存在大量的古湖泊,个别区域地表发现了旧石器打制石器,故而我们认为晚更新世西北沙漠的部分地区满足古人类生存的条件,可能是古人类扩散的关键区域。基于此,我们结合中国北方、俄罗斯西伯利亚、蒙古、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地区晚更新世的旧石器遗址、古气候等数据进行了 GIS 最低成本路径分析。GIS 模型显示,在氧同位素 2 阶段和 4 阶段两个相对较干的时段,沙漠区域或许难以支撑古人类的生存,自阿尔泰地区经由蒙古北部继而南下的扩散路线是最低消耗的路线,与以往学者提出的模型相近;然而在相对湿润的阶段,如氧同位素 5 阶段和 3 阶段,西北沙漠地区大量古湖泊的存在可为古人类的扩散提供条件,阿尔泰路线、天山路线以及塔里木路线皆可能是古人类扩散的路线。

其是处于出现阶段的细石器技术,往往都是和石叶技术同时出现,如前述的河南登封西施遗址,在完整的石叶生产操作链产品大量发现的同时,少量细石叶石核也开始出现。新出现的细石叶石核与石叶适合的技术明显有关,应该就是锥状石叶石核剥片至体积很小,达到细石核尺寸标准范围内仍持续使用的产物。类似的情况,在早年发现的河北阳原油房遗址,以及新近在山西、陕西等地发现吉县柿子滩、宜川龙王辿等遗址都可见到。这些模式 4 与模式 5 共存的旧石器遗存,在华北地区出现的时间大致在 2.8-2.6 万年之间,并且呈现北早南晚的趋势。这种分布态势说明,新的石叶与细石叶技术的来源也应是自北向南,与更早一波石叶技术的来源相近。只是南下的幅度更大,已经跨过黄河到达中原地区。石叶及细石器技术的大规模南下的时间,正值末次冰期最盛期的来临。距今 3 万至 2.9 万年之际,是深海氧同位素 3 阶段向 2 阶段过渡之际。其后气候转冷,逐渐向最后冰期最盛期发展。气候变冷与气候带的南移,首先始自高纬度地区。原生活在高纬地区的狩猎采集人群显然也会首先受到这一变动的影响。石叶与细石器技术的携带者,自北向南的迁徙过程明显是受此驱动,取代了原居住在此地区的石片工业人群。……(王幼平:石器技术与早期人类的迁徙扩散,北京大学考古文博学院《考古学研究》卷 11,北京:科学出版社,2020 年)

综上,从石器技术体系的角度,晚更新世欧亚草原对中国北方至少有三波影响,第一次是距今 5 万年前后尼安德特人携带莫斯特石器技术(通天洞、金斯太等),第二次是距今 4.5-4 万年现代人携带大石叶技术(水洞沟等),第三次是距今 3-2.8 万年现代人携带小石叶技术并且本地化为细石叶技术(油房、西施等)。一次比一次更加深入华北腹地。

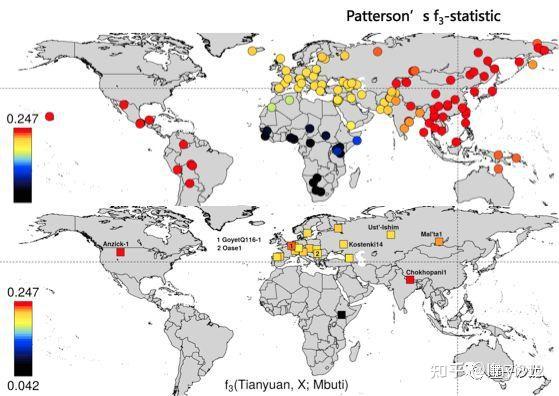

从遗传学角度看,横跨欧亚的人群迁徙和交流一直是存在的:

这个越红的颜色,就代表田园洞跟这个地点上的人群越相似。这里可以看到整个东亚的红色还有美洲的红色是最显著的,而且它不光是跟现代欧洲人比较,跟当时古老的欧洲人群比较也是如此。所以在这种情况下,我们首先明确,田园洞人已经是东亚人,但是当我们把他跟全世界不同人群进行比较的时候,比如在欧洲内部跟田园洞人进行比较的过程中,发现比利时的一个人相对别的地区的欧洲人,他会跟田园洞人更近。(http://dy.163.com/v2/article/detail/DJ8KP9S30516HHM6.html)

说明早期欧洲人和亚洲人,遗传上并不是简单决然地分开的,他们之间存在一种联系。

二、到了新石器时代,考古材料表明并没有大规模的外来人群替代,但是文化交流一直存在。

比如哈密七角井遗址的年代测定在距今 1.1 万年左右,其细石器组合属于东北亚地区更新世末期盛行的楔形石核技术体系。

这种细石器生产方式首先预制一个两面器毛坯,之后剥制削片生成台面,从台面向楔状缘方向打掉冠状细石叶后形成剥片面并开始细石叶生产,细石核呈楔状,核身扁薄,生产的细石叶较长。这种技法早在距今 2.5 万年前就已经在日本列岛东北部[25]和我国东北地区[26]出现,在距今 1.8 万年前后扩散到西伯利亚[27]、蒙古[28]、朝鲜半岛[29]和华北北部的泥河湾盆地。[30]七角井新地点发现有完整的楔形石核生产操作链,年代又显著晚于东北亚地区的发现,清楚地展现了楔形石核技术由东向西扩散的过程。

七角井遗址填补了新疆地区史前文化框架中的更新世末至全新世初这一阶段的关键空白,证实西北地区从以通天洞遗址为代表的旧石器时代中期莫斯特文化到距今 5000 年前后草原游牧人群扩张之前,存在来自东北亚地区、使用楔形石核细石器的狩猎采集群体。

结合中亚地区的细石器材料可以看出,早在农业因素出现之前,沟通旧大陆东西侧的“史前丝绸之路”就已经存在,新疆地区更新世末期至全新世初期的考古学文化受到了自东向西和自西向东两个方向的人群迁徙与文化传播影响,呈现出非常多样的面貌。(冯玥:七角井遗址与史前丝绸之路上的细石器,《西域研究》2023 年第 3 期)

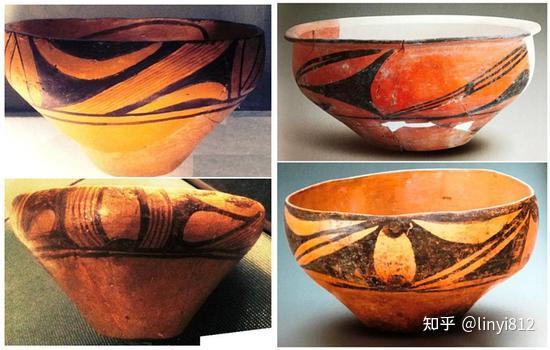

比如黑海北岸和西岸的库库特尼—特里波利文化,年代为公元前 4800 年至前 3000 年,其中期到晚期早段的彩陶纹样与庙底沟中晚期到仰韶晚期和马家窑惊人的相似,包括弧线三角和平行斜线组合,弧线三角内加圆点和旋涡纹组合,十字线间隔四瓣花纹,绳索纹,器底对旋纹图案,舞蹈图案,大三角图案,平行线纹、漩涡纹、锯齿纹和网格纹等。

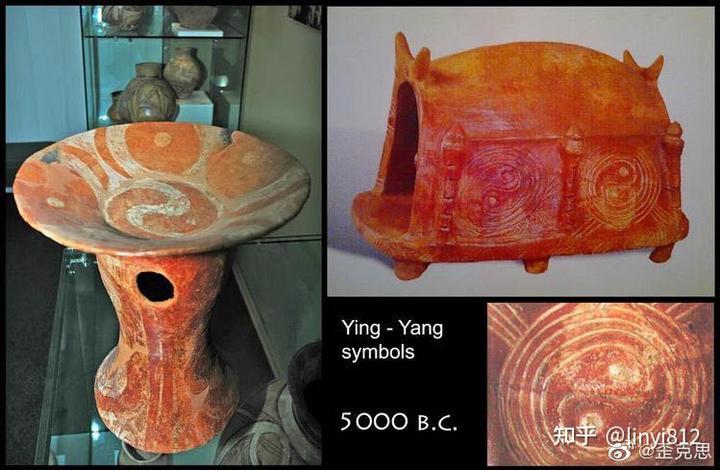

库库特尼更出名的可能是它的“太极图”,曾作为 2010 年上海世博会乌克兰馆的标志图案

约七千多年前,这里已经有规模巨大的城市、高超的艺术、发达的天文成就,同时还发现两个符号──“太极图”和“万字符(卍)”。在特里波里文明中,太极图和旋转状的纹饰被大量运用于服饰、日常器具等方面,他们以各种图案表达对自然现象的观察和领悟。(侯文潇:特里波里遗址,《中国大百科全书》,https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=525842&Type=bkzyb&SubID=224978)

韩建业 2021:最早阶段的东西文化交流,在新石器时代或许就已经出现,但证据并不充分。……东西方之间早期的文化交流,较明确应该从约公元前 3500 年前后的铜石并用时代开始。需要说明的是,中亚南部和欧亚草原的铜石并用时代分别在公元前 4200- 前 3000 年、公元前 4000- 前 2500 年,中国铜石并用时代在公元前 3000- 前 2500 年。

1.公元前 3500 年前后

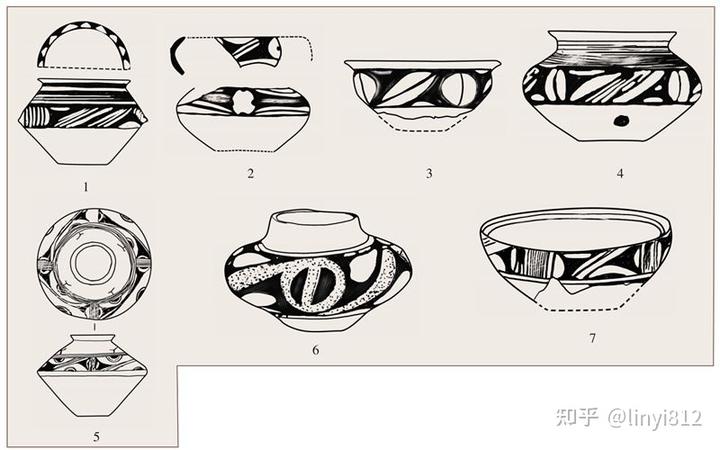

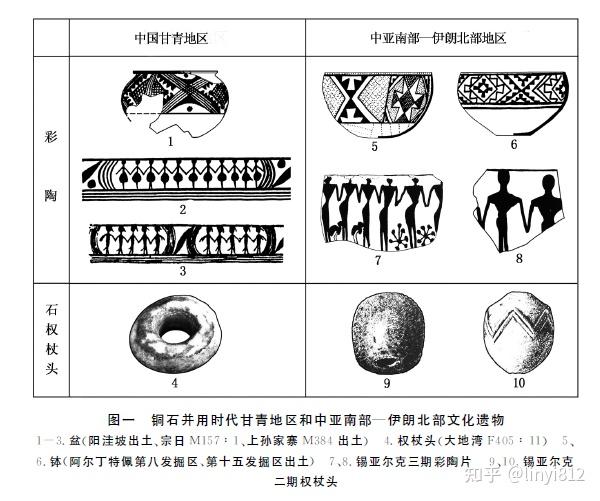

主要是甘青地区和中亚南部的彩陶交流。曾在青海民和阳洼坡遗址发现过一件庙底沟时代末期阶段的彩陶盆,上饰斜线和锯齿组成的菱形纹(图一,1),与中亚南部纳马兹加文化(Namazga culture)二期晚段和三期文化彩陶有较大相似性(图一,5、6)。锯齿纹菱形图案在中国西北地区并无确切来源,而在中亚南部广泛盛行且传承有序,存在从中亚传播而来的可能性。比阳洼坡这件彩陶盆略晚的是甘肃秦安大地湾四期文化的一件穿孔石器(图一,4),上面涂有红色颜料,被推测为权杖头。而权杖头是早期西方文化的代表性器物,在伊朗北部的锡亚尔克二期文化(Sialk culture)就有球状石权杖头(图一,9、10),有向东传播的可能性。公元前 3500 年稍后,在甘肃武山傅家门、天水师赵村等属于马家窑文化石岭下类型的遗存中,发现多件羊和黄牛的骨骼,说明当时甘肃中南部地区已经开始养牛牧羊,而且很可能是从西亚 - 中亚地区传入。可见当时东西方彩陶存在交流当非偶然。

2.公元前三千纪前叶

主要是中国西北和中西亚地区的文化交流。在马家窑文化马家窑类型和宗日类型的几件陶盆上彩绘有舞蹈纹图案(图一,2、3),类似图案在西亚和东南欧等地从约公元前 9000 年开始就较为常见。与马家窑文化年代最近者,当属伊朗北部公元前四千纪中叶的锡亚尔克三期文化彩陶上的舞蹈纹图案(图一,7、8)。推测马家窑文化舞蹈纹图案的出现有受到中西亚文化影响的可能性。与此同时,在黄河、长江流域开始出现土坯,而土坯在西亚有近万年的历史,两者之间或许也存在关联。另外,甘肃东乡林家马家窑类型的青铜刀,也不排除受到西方青铜技术影响的可能性。

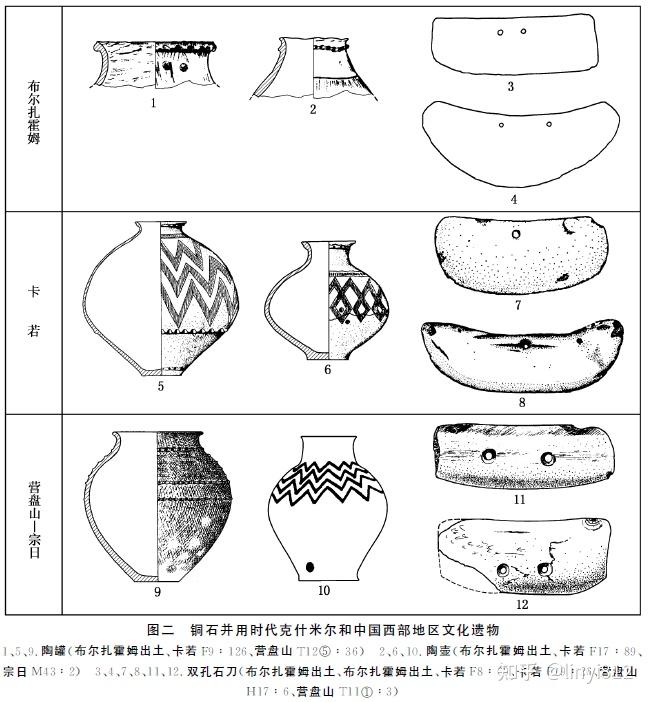

甘青地区和克什米尔间也存在文化交流。克什米尔地区的布尔扎霍姆一期乙段(Burzahom Period IB)遗存和青藏高原东部的卡若文化有许多近似之处,如都流行小口高领罐、壶类和平底盆、钵类陶器(图二,1、2、5、6),都流行形态近似的双孔或单孔石刀(爪镰或铚)(图二,3、4、7、8),以及磨制的长体石斧、锛、凿等。在布尔扎霍姆遗址之西的卡西姆巴格遗址(Qasim Bagh site),还发现了公元前 2000- 前 1500 年的黍。推测布尔扎霍姆一期乙段文化的出现,当与卡若文化人群沿着喜马拉雅山南缘长距离西迁有关。再进一步来说,卡若文化当为青海共和盆地和四川西北部的马家窑文化人群南向拓展并与当地土著融合形成(图二,9-12)。因此,也可以认为布尔扎霍姆一期乙段文化是马家窑文化间接传播影响的结果。

再看新疆西北部和欧亚草原的文化交流。在新疆北部的阿勒泰、塔城和伊犁地区,近年发现多处铜石并用时代墓葬,人骨测年校正数据在公元前 3000- 前 2500 年之间。这些墓葬的圆形石墓围、仰身屈肢葬,随葬的尖底蛋形罐、四足香炉等陶器,均与叶尼塞河中游的阿凡纳谢沃文化(Afanasievo culture)基本相同,无疑当属于阿凡纳谢沃文化系统,其源头也应是黑海 - 里海以北草原的颜那亚文化(Yamnaya culture)或列宾文化(Repin culture)。但新疆塔城、伊犁地区发现的洞室墓却不见于叶尼塞河中游和新疆阿勒泰地区,且早于黑海北岸的洞室墓文化(Catacomb culture),有些口沿外戳印纹饰的尖圜底陶器更接近于中亚里海 - 咸海以东地区年代更早的凯尔特米纳尔文化(Kelterminar culture)。可见公元前三千纪前叶,新疆西北部已经和欧洲草原、中亚草原之间发生了文化交流。最近在阿勒泰的吉木乃通天洞遗址,发现可早到公元前 3000 年的炭化小麦、大麦,或许也是通过这一途径从西方传播而来。

总之,铜石并用时代的东西文化交流已经涉及草原、绿洲和高原三大通道,包含彩陶、羊、牛、黍、麦等多种因素,尤以中国甘青地区与中亚南部、克什米尔之间的“彩陶之路”最具代表性。这时期的交流虽然只是零星出现,尚处于肇始阶段,并没有深入到中原腹地,但已经给东西方文化带来了一定影响,尤其驯化黄牛和羊的引入,使得中国西北地区在主体农业之外出现畜牧业,较大地提高了当地人群适应偏干旱环境的能力,这可能是马家窑文化能够西向及西南向大范围拓展影响的原因之一。(韩建业:早期东西文化交流的三个阶段 ,《考古学报》2021 年第 3 期。)

又比如中印之间的文化交流:

无独有偶,这种袋状地穴式房屋同样也是我国仰韶文化的典型特征。那么问题来了,有比较就有伤害,孰为老大?考古界对于这个的辨识无需任何智商与技术,只需遵守自然界的定律,谁年纪大谁就是老大。碳 14 年代学告诉我们将近七千年前的仰韶文化要比距今 5300 年的哈拉帕文化更为古老,当然仰韶文化是老大。不过要承认仰韶是老大,承认哈拉帕的地穴式房屋源自仰韶文化,需要过情感与民族自尊心这一关。所以在印巴考古界分两派:一派认为就是印度河流域起源的,而另一派认为仰韶文化西传的结果,通过西藏卡诺文化,到克什米尔的布尔扎洪,最终传到哈拉帕文化的克塔.迪吉类型。除了地穴式房屋外,顺手捎来还有磨光石斧、底部有蓝纹或席纹的陶器等。……

一个中印之间考古学文化交流的经典案例就是上图中的长条磨光石斧和尖尾磨光石斧。这两种石斧在印度河文明与我国仰韶文化、马家窑文化,特别是南方沿海地区的考古学文化中非常普遍。最早是英国考古学家惠勒认为印度河文明中的这两种石器当是来自中国南方沿海一带,后来夏鼐和苏秉琦先生均袭用了这一说法。(汤惠生:发掘哈拉帕(之九))

哈拉帕和仰韶 / 马家窑其他相似的遗物还包括:子安贝(印度洋特产),圆陶片(汤惠生:发掘哈拉帕(之四) );彩陶纹饰中的鸟啄鱼图(汤惠生:发掘哈拉帕(之十五));圆盘砍砸器,算珠形纺轮,陶制手镯,费昂斯串珠。(汤惠生:2019 年岩画行之四:青海贵德)

青铜时代和早期铁器时代的文化交流更加频繁和显著,可以叫“史前丝绸之路”或者丝绸之路的前身,这方面论著实在太多就不再引了。

随手列一些,比如:腊碧士:书写材料出现前的欧亚“知识交流” https://mp.weixin.qq.com/s/RzK7uqPy8FU6D1Ov2mrTFw ;刘歆益:饮食、季节与阶级:欧亚大陆是如何联系起来的, http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1798019;苏荣誉《传统与变奏:阿富汗与中原早期金工寻绎》,https://mp.weixin.qq.com/s/96ariQ312rU9He5UFK2Y2w ;杰西卡·罗森等:从殷墟葬式再看商文化与欧亚草原的联系,https://mp.weixin.qq.com/s/NFLKGl6AHB71qSUIJY4N5A;王鹏:中国青铜时代的欧亚草原背景 ,https://mp.weixin.qq.com/s/S6yIas4mgrjjDbEtC-lOWg;邵会秋、杨建华:《前丝绸之路亚洲草原的文化交往——以金属器为视角的考古学研究》,https://mp.weixin.qq.com/s/97QTc4Aaxm-fePfPCrCpVA ;张弛:龙山—二里头———中国史前文化格局的改变与青铜时代全球化的形成;中亚超级大旱可能推迟史前丝绸之路开通,【中国科学报】中亚超级大旱可能推迟史前丝绸之路开通 ---- 中国科学院 ;林梅村:《轴心时代的波斯与中国:张骞通西域前的丝绸之路》,西北大学出版社 2021

讲座如 张莉:早期中国与史前丝绸之路,早期中国与史前丝绸之路 08-16-2020 09-30-47_1_哔哩哔哩_bilibili ;朱凤瀚:汉以前的中国北方与欧亚草原 【考古】汉以前的中国北方与欧亚草原_哔哩哔哩_bilibili

(之前有回答涉及其中一些方面:中国从哪个时期有青铜器的? ,中国的青铜技术是外来的吗?,中国什么时候进入青铜时代?。现在国际上认为中华文明是独立起源还是又两河文明传习进入后独立发展的?国内认识如何? )

总之,张骞出使西域前就已经形成了宽泛意义上的“丝绸之路”,或者说肯定已有交通路线。交流的动因无非是人群迁徙、物资上的互通有无、统治者对异域的征服欲等等。要说这种交流是“连续”还是“中断”,主要取决于研究的时间尺度和分辨率,那些几万年甚至几千年前的交流证据虽然跨越距离很远,看起来很不可思议,但也要注意到,它们在时间上可不是几个月或几年就完成的——如果以年为时间尺度计算,这种丝绸之路很难保证交流不中断。

非要说为啥汉朝才形成,原因就是在“凿空”之前没有确凿的官方文献记载,这显然是一个标志性事件(之前中国有没有官方出使行为、有没有能联通中原和西亚的中转贸易、是否以丝绸为大宗流通商品?……很多问题只能等待将来的新材料新研究)。

李希霍芬说的原始意义上的丝绸之路,虽然他没有什么系统论述和定义,但总结下来(相比于现在的普遍用法)还是有一些时空限制,时间上仅限于汉代,空间上东起长安西至西亚,偏东段的具体路线就是《汉书·西域传》记载的“自玉门、阳关出西域有两道“。既然如此,丝绸之路当然只能是汉朝才形成。这和很早以前的古人类迁徙关系不大。