果糖、葡萄糖、蔗糖和淀粉在体内代谢有何不同,为什么果糖相对而言危害大?

果糖巨大的危害是由其三大代谢特性决定的。 代谢场所单一 --> 极易形成脂肪肝 代谢不限速 --> 代谢、转化过快 无蓄水池 -->危害直接体现,几乎无缓冲 不管是果糖还是水果对于很多减肥及糖友来说都心存疑虑,也难以抵抗,因此我们将对果糖进行一次深度的解剖,就果糖的来源、代谢途径、对健康的影响及摄入量这几个方面展开详细的分析与分享。 “多吃水果蔬菜。”、“An apple a day keeps the doctor away.(每天一苹果,医生远离我。)” 我们常常听到这些来自医生、营养师和健身教练关于鼓励多吃水果的建议。而大部分专业人士已经越来越少地推荐水果 – 因为这样的建议太显而易见,以至于家喻户晓、妇孺皆知。 的确,水果富含维生素、矿物质、水分,其升糖指数、升糖负荷与胰岛素指数相对于基于米面的主食来说也要低很多。 水果还是天然的食物,被誉为 Nature’s fast food(自然馈赠的快餐)。更重要的是,水果真的非常可口,吃起来还方便,携带也方便。 人畜无害、内有乾坤,简直是居家旅行必备食物。 单单荔枝,就有杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”和苏轼的“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人”传世于今。 以他的工资能实现‘荔枝自由’吗? 其实都是因为不能像杨贵妃、岭南人那样随心所欲地吃荔枝(又叫荔枝自由)而产生赤裸裸的嫉妒。 不难想象,在物质生活愈加丰富的今天,水果成为了广大减肥人群和糖尿病人群最热衷的食物。 许多不敢摄入高糖食物的糖尿病患者和减肥者热衷于用水果来替代零食、米面甚至三餐,因为果糖升糖相对较低,甜度却约为葡萄糖的 2.3 倍、蔗糖的 1.7 倍[1]。 甜而不齁、甘而不腻,看上去不升糖不发胖,何乐而不为? 可惜,对于糖尿病人或是肥胖症患者来说,水果不仅真的没有大家想象得那么健康,反而会带来一系列的风险。 从某种程度上说,水果给糖尿病患者以及肥胖症患者带来的危害甚至超过了葡萄糖。而这个隐藏在水果健康外表内的隐患就是果糖。 有一些医生意识到,某些水果会使之升糖指数较高,因而不推荐给血糖有问题的人食用。 然而,水果最主要的风险不在于升糖,而在于水果中的果糖代谢途径对改善糖尿病病程极为不友好。 在我们慢慢拨开果糖背后的迷雾之前,先需要了解,果糖的主要膳食来源。 果糖的来源 如今我们通过正常膳食获得果糖的来源主要有四类:食糖(蔗糖)、高果糖浆(High-fructose corn syrup,HFCS)、水果与包括蜂蜜在内的含果糖饮料和零食。 蔗糖 其中,我们平时用来调味的糖,如蔗糖,冰糖、白砂糖、绵白糖、红糖都是以蔗糖为主要成分,其蔗糖含量高达89%-99.9%。 几乎可以说,不管是糖醋排骨里的甜还是拔丝地瓜里的糖,我们所吃的调味糖就是蔗糖。 大家都知道,蔗糖是从甘蔗来的,是一个葡萄糖分子和通过糖苷键连接果糖分子组成的双糖。也就是说,蔗糖等于一半的葡萄糖加上一半的果糖。 高果糖浆 高果糖浆是一种由葡萄糖和果糖混合而成的调味糖浆,它的制作方式是先用酶法糖化淀粉得到糖化液,再用葡萄糖异构酶将一部分葡萄糖异构成果糖。 简单讲,就是先让玉米淀粉变成葡萄糖,再将部分葡萄糖变成果糖混在一起。为什么要这么做呢,因为这种做法的成本比从甘蔗中提取蔗糖还要低廉。 美国政府从上世纪 70 年代开始鼓励高果糖浆的生产,以摆脱对进口甘蔗的依赖。 高果糖浆主要分为 42 果糖和 55 果糖两种,42 与 55 代表的是果糖的含量,其余的部分是葡萄糖。所以,高果糖浆中果糖与葡萄糖的比例也很接近 1:1,从成分来讲,几乎和蔗糖无异。 高果糖浆也无处不在 高果糖浆常用于各类饮品、面包、麦片、零食、烟肉、酸奶、汤料和调味剂等,我们平时在各种西式快餐点所享用的番茄酱、千岛酱、酸甜酱中都含有大量的高果糖浆。 蜂蜜与水果 蔗糖和高果糖浆都是加工产品(Processed food),而水果与未经加工的蜂蜜是天然的食品,它们的果糖含量根据品种差别较大。 蜂蜜中果糖的含量为28%到 41%,葡萄糖的含量为22%到 35%,一般而言,果糖的含量要略微高于葡萄糖,而麦芽糖构成了剩余的主要部分[2]。 (图源:drjockers) 水果中果糖的含量各异,如上表所示,芒果、干无花果、葡萄等水果的果糖含量较高,而柠檬、莓类水果含果糖量较低。 从“逆糖食库”小程序的搜索结果,我们可以清楚的看到红色标记的果糖显示在无花果界面中,且,每 100 克的净碳水含量为 16.3,综合逆糖指数为 44,所以并不推荐糖友和减肥人士食用。 而相较之下牛油果的各项指标都很优秀,逆糖指数高达 90,其中果糖含量也很低,是水果中的最优控糖燃脂选择,非常适合低碳减肥人士及糖尿病人食用。 果糖的代谢 果糖与同是单糖的葡萄糖的分子结构类似,但代谢途径却迥然不同。 尽管葡萄糖对于糖尿病患者来说是避之不及的物质,但至少它不是一无是处,我们的大脑无时不刻需要葡萄糖来供能。 当然,这部分葡萄糖并不需要膳食来补充,三大宏观营养物质的相互转化能够产生出足够的葡萄糖供能给大脑。 不管如何,与之相对的是,我们的身体完全不需要果糖,没有果糖,身体不会出现任何问题,而过多的果糖,却会产生巨大的健康隐患,对于糖尿病患者、脂肪肝患者以及肥胖症患者尤其如此。 代谢场所单一 首先,果糖的主要代谢场所只有肝脏。而葡萄糖的代谢去路较为丰富,包括糖酵解 -三羧酸循环产能通路、转化为糖原的通路以及全局脂肪生成(De novo lipogenesis,DNL)通路。 同时,葡萄糖的代谢场所遍布全身,在血液、肝脏、大脑、肌肉等大部分组织中都可以被代谢利用,换句话说,身体中的每个细胞都可以使用葡萄糖,而肝脏负责大约 15%到 30%的葡萄糖代谢。 然而,除了很小部分的摄入果糖在肾脏、肠道、大脑、脂肪细胞等组织与器官代谢,绝大部分被摄入的果糖只能在肝脏中被代谢,称为果糖代谢(Fructolysis),这是由于分解果糖的果糖激酶只在肝内表达。 参与体循环的果糖少之又少,血液中果糖的浓度大约只有 0.01 mmol/L,是血糖浓度的 1/500[3]。意即,我们的身体无法随心所欲地直接利用摄入的果糖。 一个 70 公斤的男性在服用 100 克葡萄糖后,这个男子身体的全部 – 70 公斤的体重都可以参与到这 100 克葡萄糖的代谢中,而服用 100 克果糖后,只有大概 1 公斤初头的质量,也就是肝脏参与到果糖的代谢中。 如果说葡萄糖代谢是用一个大锤子把葡萄糖“打入”身体,那么果糖代谢就像是用一根针把果糖“注入”一个小得多的空间 – 肝脏中。 最终的命运是转化成为葡萄糖(29%-54%)、糖原(15%-18%)与乳酸(25%),其中在肝脏中转化而成的葡萄糖将大量参与全局脂肪生成[4]。 反糖先锋——加州大学教授 Robert Lustig 果糖只能在肝脏中代谢的特性也让许多医生将其与酒精放在一起类比,加州大学的教授 Robert Lustig 在他 2013 年发表的一篇学术论文中以醒目的标题直言: “Fructose: It’s ‘Alcohol Without the Buzz’”果糖是喝不醉的酒精。 果糖代谢不受限 其次,果糖的代谢几乎是无限制的。 我们先来看看葡萄糖的代谢。细胞在进行葡萄糖酵解以及三羧酸循环供能时,所产生的 ATP 能量以及三羧酸循环的重要产物柠檬酸都会对磷酸果糖激酶施以负反馈调节。 也就是说,当葡萄糖代谢过度时,代谢的产物会让某种代谢酶效率降低,以使葡萄糖代谢变慢甚至停滞。 如此,整个葡萄糖代谢的过程是按需所取的,当我们不需要那么多能量时,葡萄糖代谢就会减缓。 所以这种酶又叫限速酶,比如糖酵解中的磷酸果糖激酶。这就像暴饮暴食以后,身体对大脑发出信号,使我们产生饱腹感而减少进食。 然而,果糖代谢过程中,并不会出现限速酶。 果糖进入肝细胞后,迅速在果糖激酶的作用下转化为 1- 磷酸果糖,而后在醛缩酶的作用下进一步转化为磷酸丙糖。这两种酶既不受胰岛素调控,也不受体内能量状态影响。 因此,进入肝脏后果糖会迅速转化为磷酸丙糖而开启糖原生成与全局脂肪生成,剩余的部分转化为乳酸与葡萄糖重新进入循环。 总之,果糖代谢过程中限速酶的缺失使得果糖能较为快速且无节制地最终转化为肝脏脂肪。 一路狂奔拥抱脂肪 第三,身体没有果糖代谢的“蓄水池”。 果糖无法像葡萄糖那样直接快速地被转化为糖原在肝脏、肌肉中储存起来,更不能直接钻进全身的脂肪细胞中去,当然,这一点并不是什么十足的好事。 略微过量的葡萄糖会被身体以糖原的形式储存起来,以便需要时快速使用,就像打开冰箱获取食物一样方便。 很遗憾,我们的身体并不能储存果糖,当能量充足时,大部分的果糖都会进入脂肪生成的绿色高速公路上,就像一辆拉了警报的警车,过往车辆不时避让,最优先级地通往目的地 – 脂肪细胞。 如果说果糖是生成脂肪最高效的原料,那么葡萄糖甚至只能屈居第二 – 相较之下只能用一条较为宽敞的城市道路来形容。 当然,对于糖尿病人来说,这两条路都不要去走。 脂肪肝、胰岛素抵抗 葡萄糖与果糖的全局脂肪生成代谢途径[5] 从果糖的代谢图中我们可以看到,果糖的代谢产物甘油醛在磷酸丙糖激酶这个非限速酶的催化下,生成糖酵解的中间产物3- 磷酸甘油醛,这个过程绕开了系列一中谈到的糖酵解的限速步骤。 就好像开了一个高速绿色通道,通往乙酰辅酶 A的康庄大道并大量生成脂肪。 而乙酰辅酶 A 这一中转的临时储能载体大量堆积,会使得代谢方向最终走向了全局脂肪生成的方向,以将过剩的非脂肪能量转为脂肪。 更为不利的是,果糖不仅为全局脂肪生成提供了原料,即果糖 - 甘油醛 -3- 磷酸甘油醛 - 乙酰辅酶 A- 甘油三脂这条路径,还激活了一些促进脂肪生成的因子,比如甾体调节元件结合蛋白(SREBP)[6]。 换句话说,果糖不仅为肝脏脂肪的产生提供了不限速的原料,还间接催化了这个过程,可谓是又添柴又吹风。 同时,别忘了,整个代谢过程是在肝脏中完成的,于是不难想象与推测,肝脏中过度的脂肪生成将直接导致脂肪肝。 瑞士洛桑大学的一项人体交叉随机对照试验表明,持续 7 天摄入大量果糖后,不管是健康人还是 2 型糖尿病患者后代,他们的平均肝细胞脂肪惊人地增加了76%,肌细胞脂肪增加了47%,极低密度脂蛋白甘油三脂增加了51%,所有变化均有统计学显著性意义[7]。 高果糖组比对照组的(A)甘油三脂;(B)极低密度脂蛋白甘油三酯;(C)肝细胞脂肪与(D)肌细胞脂肪的含量都要更高[7] Sock 等人与 Theytaz 等人的人体研究也得出了类似的加剧脂肪肝的结果[8,9]。 还有一些观察性研究也得出了果糖与脂肪肝的相关关系。那些罹患脂肪肝的患者普遍比健康者摄入更多的果糖。 一项小规模观察试验纳入了 18 位进行肝部分切除或活检的参与者,其中有 12 位患有不同程度的脂肪肝,6 位肝脏健康。 经过血检等一系列分析后,研究人员发现,脂肪肝病人和健康参与者在 BMI、能量摄入、营养元素摄入以及葡萄糖与蔗糖摄入方面均无显著差异。 然而,脂肪肝组的果糖摄入显著地高于对照组,平均多食用10 克 / 天的果糖[10]。 无独有偶,佛罗里达大学与杜克大学的研究显示,非酒精性脂肪肝患者每天的果糖摄入量是肝脏健康者的两倍左右[7]。 非酒精性脂肪肝患者的每日果糖摄入量是健康人的两倍左右[11] 同时,脂肪肝患者体内的果糖激酶(果糖代谢关键酶)与脂肪酸合成酶(脂肪生成关键酶)的 mRNA 表达都显著提升。 果糖躲过限速酶的阻击,驰骋在通往全局脂肪生成的高速公路上,毫无节制地变成乙酰辅酶 A、变成脂肪酸乃至最后的甘油三酯。 而一系列的研究都证明指向一个显而易见的结论:大量摄入果糖可能导致脂肪肝。 肝细胞内脂肪堆积过多 而脂肪肝将几乎不可避免地引起其它身体病变,比如肝纤维化、肝硬化、肝脏胰岛素抵抗、2 型糖尿病、代谢综合征甚至肝癌等。 其中,脂肪肝引起肝胰岛素抵抗基本已成为医学界的共识。 肝脏中高水平的各类脂肪代谢物将降低胰岛素受体底物的级联信号传递进而导致肝胰岛素抵抗,而由脂肪肝导致的肝脏胰岛

果糖巨大的危害是由其三大代谢特性决定的。

- 代谢场所单一 --> 极易形成脂肪肝

- 代谢不限速 --> 代谢、转化过快

- 无蓄水池 -->危害直接体现,几乎无缓冲

不管是果糖还是水果对于很多减肥及糖友来说都心存疑虑,也难以抵抗,因此我们将对果糖进行一次深度的解剖,就果糖的来源、代谢途径、对健康的影响及摄入量这几个方面展开详细的分析与分享。

“多吃水果蔬菜。”、“An apple a day keeps the doctor away.(每天一苹果,医生远离我。)”

我们常常听到这些来自医生、营养师和健身教练关于鼓励多吃水果的建议。而大部分专业人士已经越来越少地推荐水果 – 因为这样的建议太显而易见,以至于家喻户晓、妇孺皆知。

的确,水果富含维生素、矿物质、水分,其升糖指数、升糖负荷与胰岛素指数相对于基于米面的主食来说也要低很多。

水果还是天然的食物,被誉为 Nature’s fast food(自然馈赠的快餐)。更重要的是,水果真的非常可口,吃起来还方便,携带也方便。

人畜无害、内有乾坤,简直是居家旅行必备食物。

单单荔枝,就有杜牧的“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”和苏轼的“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人”传世于今。

其实都是因为不能像杨贵妃、岭南人那样随心所欲地吃荔枝(又叫荔枝自由)而产生赤裸裸的嫉妒。

不难想象,在物质生活愈加丰富的今天,水果成为了广大减肥人群和糖尿病人群最热衷的食物。

许多不敢摄入高糖食物的糖尿病患者和减肥者热衷于用水果来替代零食、米面甚至三餐,因为果糖升糖相对较低,甜度却约为葡萄糖的 2.3 倍、蔗糖的 1.7 倍[1]。

甜而不齁、甘而不腻,看上去不升糖不发胖,何乐而不为?

可惜,对于糖尿病人或是肥胖症患者来说,水果不仅真的没有大家想象得那么健康,反而会带来一系列的风险。

从某种程度上说,水果给糖尿病患者以及肥胖症患者带来的危害甚至超过了葡萄糖。而这个隐藏在水果健康外表内的隐患就是果糖。

有一些医生意识到,某些水果会使之升糖指数较高,因而不推荐给血糖有问题的人食用。

然而,水果最主要的风险不在于升糖,而在于水果中的果糖代谢途径对改善糖尿病病程极为不友好。

在我们慢慢拨开果糖背后的迷雾之前,先需要了解,果糖的主要膳食来源。

果糖的来源

如今我们通过正常膳食获得果糖的来源主要有四类:食糖(蔗糖)、高果糖浆(High-fructose corn syrup,HFCS)、水果与包括蜂蜜在内的含果糖饮料和零食。

蔗糖

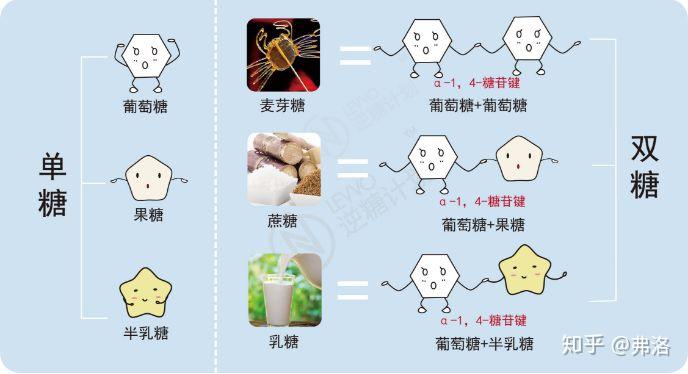

其中,我们平时用来调味的糖,如蔗糖,冰糖、白砂糖、绵白糖、红糖都是以蔗糖为主要成分,其蔗糖含量高达89%-99.9%。

几乎可以说,不管是糖醋排骨里的甜还是拔丝地瓜里的糖,我们所吃的调味糖就是蔗糖。

大家都知道,蔗糖是从甘蔗来的,是一个葡萄糖分子和通过糖苷键连接果糖分子组成的双糖。也就是说,蔗糖等于一半的葡萄糖加上一半的果糖。

高果糖浆

高果糖浆是一种由葡萄糖和果糖混合而成的调味糖浆,它的制作方式是先用酶法糖化淀粉得到糖化液,再用葡萄糖异构酶将一部分葡萄糖异构成果糖。

简单讲,就是先让玉米淀粉变成葡萄糖,再将部分葡萄糖变成果糖混在一起。为什么要这么做呢,因为这种做法的成本比从甘蔗中提取蔗糖还要低廉。

美国政府从上世纪 70 年代开始鼓励高果糖浆的生产,以摆脱对进口甘蔗的依赖。

高果糖浆主要分为 42 果糖和 55 果糖两种,42 与 55 代表的是果糖的含量,其余的部分是葡萄糖。所以,高果糖浆中果糖与葡萄糖的比例也很接近 1:1,从成分来讲,几乎和蔗糖无异。

高果糖浆常用于各类饮品、面包、麦片、零食、烟肉、酸奶、汤料和调味剂等,我们平时在各种西式快餐点所享用的番茄酱、千岛酱、酸甜酱中都含有大量的高果糖浆。

蜂蜜与水果

蔗糖和高果糖浆都是加工产品(Processed food),而水果与未经加工的蜂蜜是天然的食品,它们的果糖含量根据品种差别较大。

蜂蜜中果糖的含量为28%到 41%,葡萄糖的含量为22%到 35%,一般而言,果糖的含量要略微高于葡萄糖,而麦芽糖构成了剩余的主要部分[2]。

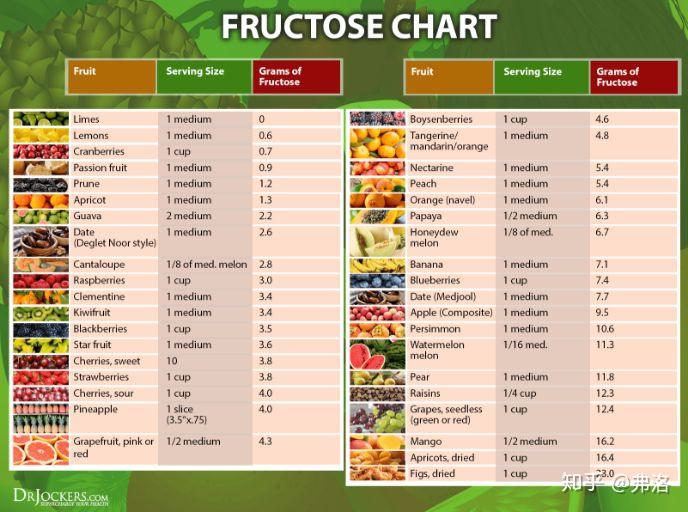

水果中果糖的含量各异,如上表所示,芒果、干无花果、葡萄等水果的果糖含量较高,而柠檬、莓类水果含果糖量较低。

从“逆糖食库”小程序的搜索结果,我们可以清楚的看到红色标记的果糖显示在无花果界面中,且,每 100 克的净碳水含量为 16.3,综合逆糖指数为 44,所以并不推荐糖友和减肥人士食用。

而相较之下牛油果的各项指标都很优秀,逆糖指数高达 90,其中果糖含量也很低,是水果中的最优控糖燃脂选择,非常适合低碳减肥人士及糖尿病人食用。

果糖的代谢

果糖与同是单糖的葡萄糖的分子结构类似,但代谢途径却迥然不同。

尽管葡萄糖对于糖尿病患者来说是避之不及的物质,但至少它不是一无是处,我们的大脑无时不刻需要葡萄糖来供能。

当然,这部分葡萄糖并不需要膳食来补充,三大宏观营养物质的相互转化能够产生出足够的葡萄糖供能给大脑。

不管如何,与之相对的是,我们的身体完全不需要果糖,没有果糖,身体不会出现任何问题,而过多的果糖,却会产生巨大的健康隐患,对于糖尿病患者、脂肪肝患者以及肥胖症患者尤其如此。

代谢场所单一

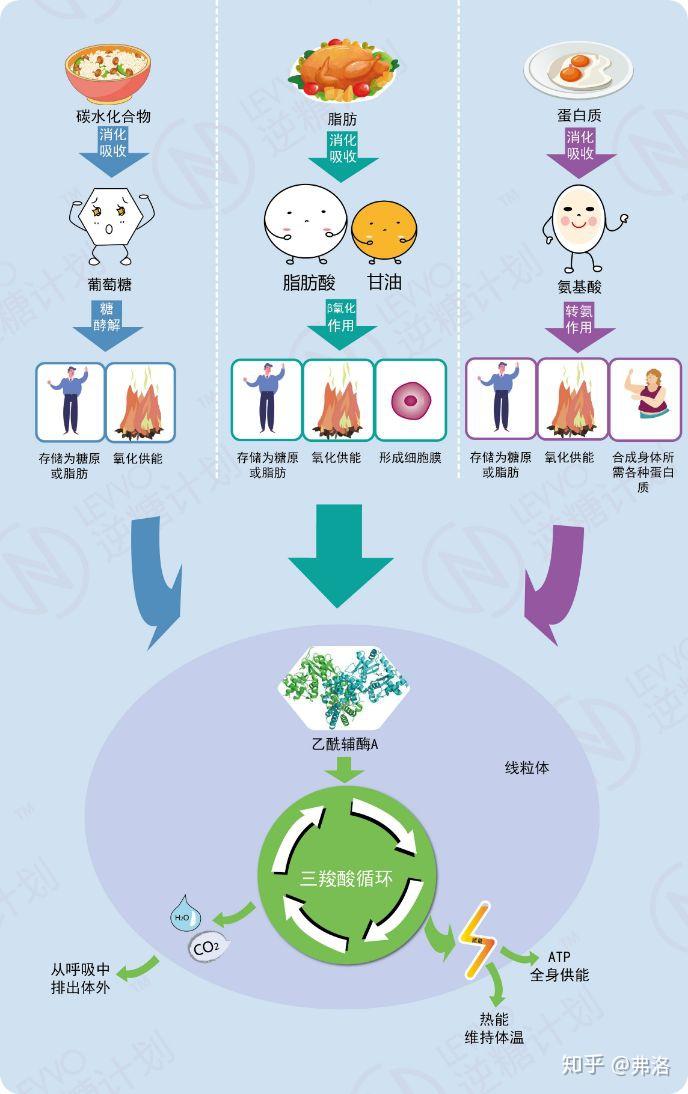

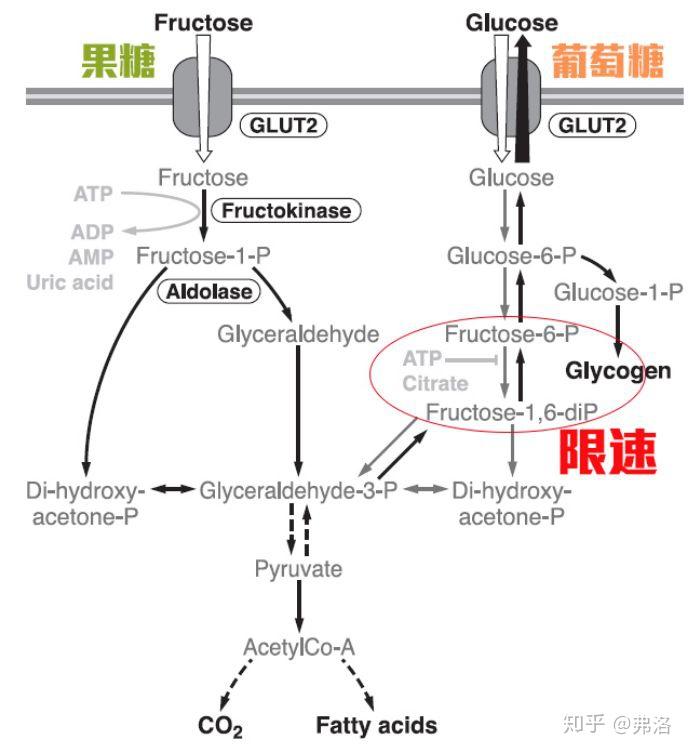

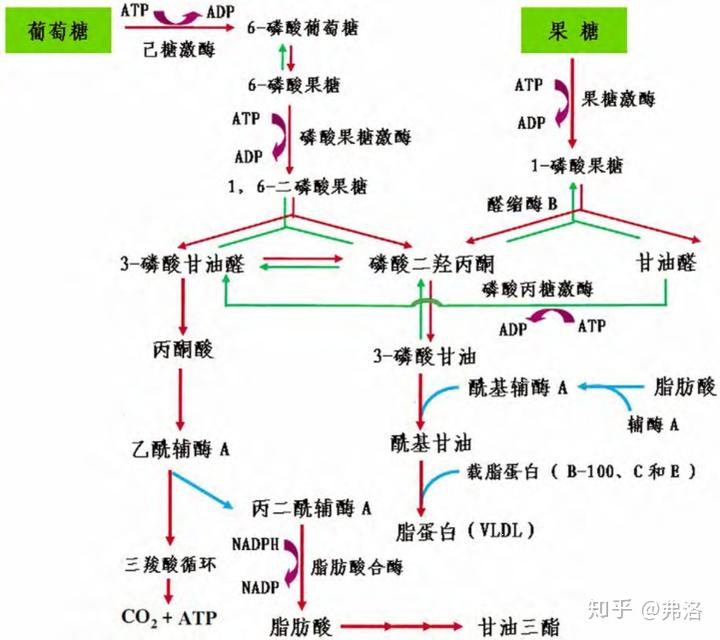

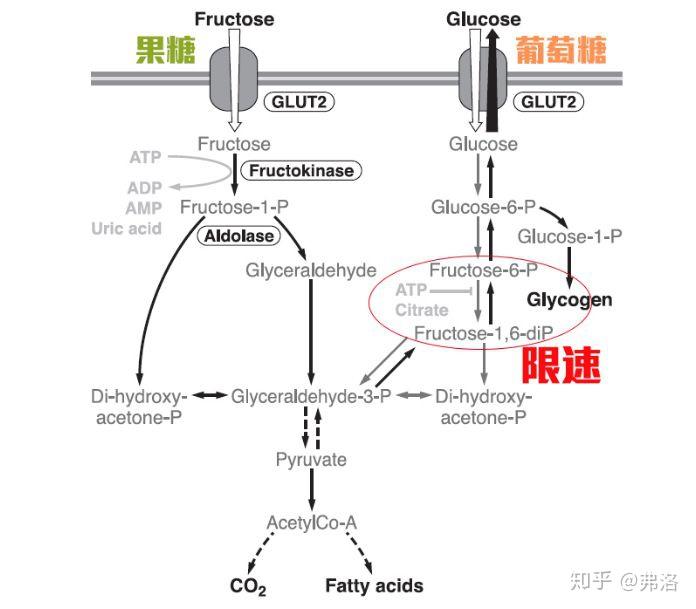

首先,果糖的主要代谢场所只有肝脏。而葡萄糖的代谢去路较为丰富,包括糖酵解 -三羧酸循环产能通路、转化为糖原的通路以及全局脂肪生成(De novo lipogenesis,DNL)通路。

同时,葡萄糖的代谢场所遍布全身,在血液、肝脏、大脑、肌肉等大部分组织中都可以被代谢利用,换句话说,身体中的每个细胞都可以使用葡萄糖,而肝脏负责大约 15%到 30%的葡萄糖代谢。

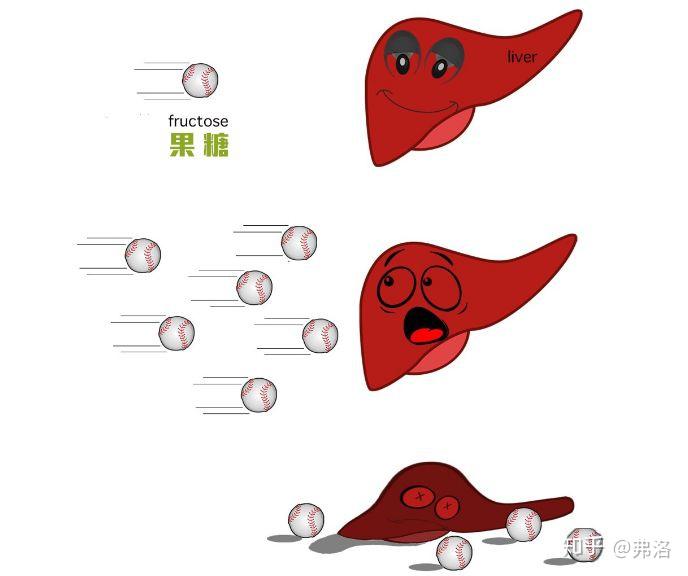

然而,除了很小部分的摄入果糖在肾脏、肠道、大脑、脂肪细胞等组织与器官代谢,绝大部分被摄入的果糖只能在肝脏中被代谢,称为果糖代谢(Fructolysis),这是由于分解果糖的果糖激酶只在肝内表达。

参与体循环的果糖少之又少,血液中果糖的浓度大约只有 0.01 mmol/L,是血糖浓度的 1/500[3]。意即,我们的身体无法随心所欲地直接利用摄入的果糖。

一个 70 公斤的男性在服用 100 克葡萄糖后,这个男子身体的全部 – 70 公斤的体重都可以参与到这 100 克葡萄糖的代谢中,而服用 100 克果糖后,只有大概 1 公斤初头的质量,也就是肝脏参与到果糖的代谢中。

如果说葡萄糖代谢是用一个大锤子把葡萄糖“打入”身体,那么果糖代谢就像是用一根针把果糖“注入”一个小得多的空间 – 肝脏中。

最终的命运是转化成为葡萄糖(29%-54%)、糖原(15%-18%)与乳酸(25%),其中在肝脏中转化而成的葡萄糖将大量参与全局脂肪生成[4]。

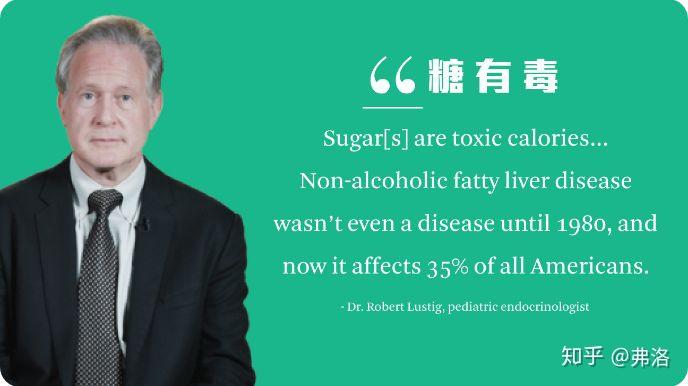

果糖只能在肝脏中代谢的特性也让许多医生将其与酒精放在一起类比,加州大学的教授 Robert Lustig 在他 2013 年发表的一篇学术论文中以醒目的标题直言:

果糖代谢不受限

其次,果糖的代谢几乎是无限制的。

我们先来看看葡萄糖的代谢。细胞在进行葡萄糖酵解以及三羧酸循环供能时,所产生的 ATP 能量以及三羧酸循环的重要产物柠檬酸都会对磷酸果糖激酶施以负反馈调节。

也就是说,当葡萄糖代谢过度时,代谢的产物会让某种代谢酶效率降低,以使葡萄糖代谢变慢甚至停滞。

如此,整个葡萄糖代谢的过程是按需所取的,当我们不需要那么多能量时,葡萄糖代谢就会减缓。

所以这种酶又叫限速酶,比如糖酵解中的磷酸果糖激酶。这就像暴饮暴食以后,身体对大脑发出信号,使我们产生饱腹感而减少进食。

然而,果糖代谢过程中,并不会出现限速酶。

果糖进入肝细胞后,迅速在果糖激酶的作用下转化为 1- 磷酸果糖,而后在醛缩酶的作用下进一步转化为磷酸丙糖。这两种酶既不受胰岛素调控,也不受体内能量状态影响。

因此,进入肝脏后果糖会迅速转化为磷酸丙糖而开启糖原生成与全局脂肪生成,剩余的部分转化为乳酸与葡萄糖重新进入循环。

总之,果糖代谢过程中限速酶的缺失使得果糖能较为快速且无节制地最终转化为肝脏脂肪。

一路狂奔拥抱脂肪

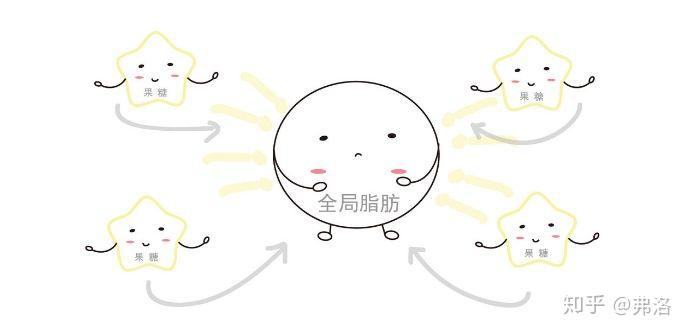

第三,身体没有果糖代谢的“蓄水池”。

果糖无法像葡萄糖那样直接快速地被转化为糖原在肝脏、肌肉中储存起来,更不能直接钻进全身的脂肪细胞中去,当然,这一点并不是什么十足的好事。

略微过量的葡萄糖会被身体以糖原的形式储存起来,以便需要时快速使用,就像打开冰箱获取食物一样方便。

很遗憾,我们的身体并不能储存果糖,当能量充足时,大部分的果糖都会进入脂肪生成的绿色高速公路上,就像一辆拉了警报的警车,过往车辆不时避让,最优先级地通往目的地 – 脂肪细胞。

如果说果糖是生成脂肪最高效的原料,那么葡萄糖甚至只能屈居第二 – 相较之下只能用一条较为宽敞的城市道路来形容。

当然,对于糖尿病人来说,这两条路都不要去走。

脂肪肝、胰岛素抵抗

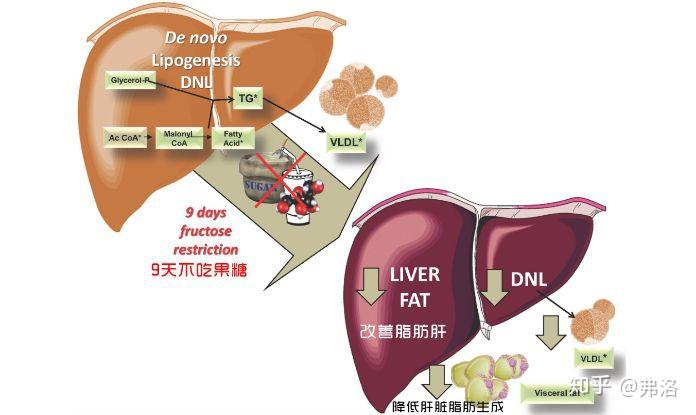

从果糖的代谢图中我们可以看到,果糖的代谢产物甘油醛在磷酸丙糖激酶这个非限速酶的催化下,生成糖酵解的中间产物3- 磷酸甘油醛,这个过程绕开了系列一中谈到的糖酵解的限速步骤。

就好像开了一个高速绿色通道,通往乙酰辅酶 A的康庄大道并大量生成脂肪。

而乙酰辅酶 A 这一中转的临时储能载体大量堆积,会使得代谢方向最终走向了全局脂肪生成的方向,以将过剩的非脂肪能量转为脂肪。

更为不利的是,果糖不仅为全局脂肪生成提供了原料,即果糖 - 甘油醛 -3- 磷酸甘油醛 - 乙酰辅酶 A- 甘油三脂这条路径,还激活了一些促进脂肪生成的因子,比如甾体调节元件结合蛋白(SREBP)[6]。

换句话说,果糖不仅为肝脏脂肪的产生提供了不限速的原料,还间接催化了这个过程,可谓是又添柴又吹风。

同时,别忘了,整个代谢过程是在肝脏中完成的,于是不难想象与推测,肝脏中过度的脂肪生成将直接导致脂肪肝。

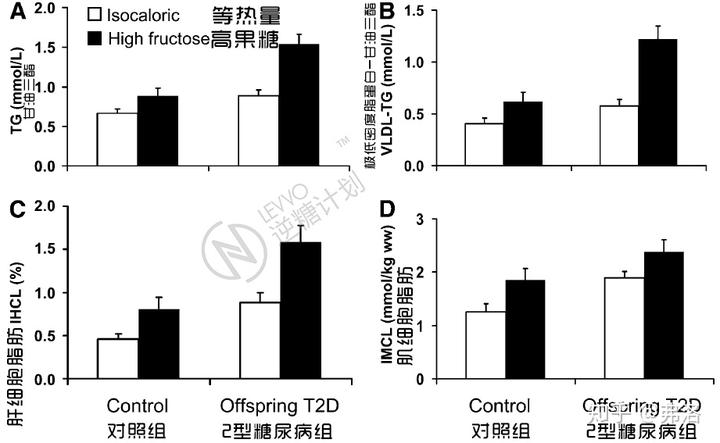

瑞士洛桑大学的一项人体交叉随机对照试验表明,持续 7 天摄入大量果糖后,不管是健康人还是 2 型糖尿病患者后代,他们的平均肝细胞脂肪惊人地增加了76%,肌细胞脂肪增加了47%,极低密度脂蛋白甘油三脂增加了51%,所有变化均有统计学显著性意义[7]。

高果糖组比对照组的(A)甘油三脂;(B)极低密度脂蛋白甘油三酯;(C)肝细胞脂肪与(D)肌细胞脂肪的含量都要更高[7]

Sock 等人与 Theytaz 等人的人体研究也得出了类似的加剧脂肪肝的结果[8,9]。

还有一些观察性研究也得出了果糖与脂肪肝的相关关系。那些罹患脂肪肝的患者普遍比健康者摄入更多的果糖。

一项小规模观察试验纳入了 18 位进行肝部分切除或活检的参与者,其中有 12 位患有不同程度的脂肪肝,6 位肝脏健康。

经过血检等一系列分析后,研究人员发现,脂肪肝病人和健康参与者在 BMI、能量摄入、营养元素摄入以及葡萄糖与蔗糖摄入方面均无显著差异。

然而,脂肪肝组的果糖摄入显著地高于对照组,平均多食用10 克 / 天的果糖[10]。

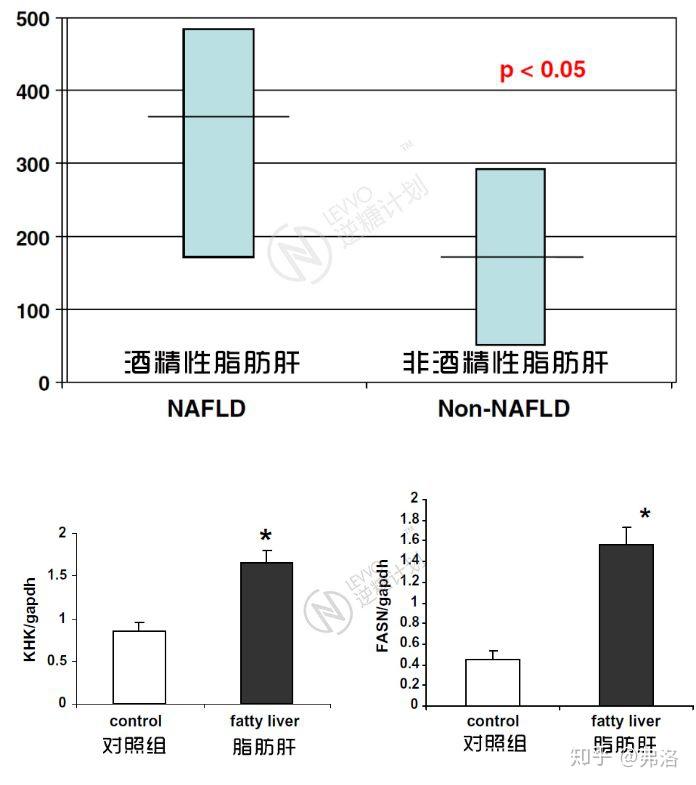

无独有偶,佛罗里达大学与杜克大学的研究显示,非酒精性脂肪肝患者每天的果糖摄入量是肝脏健康者的两倍左右[7]。

同时,脂肪肝患者体内的果糖激酶(果糖代谢关键酶)与脂肪酸合成酶(脂肪生成关键酶)的 mRNA 表达都显著提升。

果糖躲过限速酶的阻击,驰骋在通往全局脂肪生成的高速公路上,毫无节制地变成乙酰辅酶 A、变成脂肪酸乃至最后的甘油三酯。

而一系列的研究都证明指向一个显而易见的结论:大量摄入果糖可能导致脂肪肝。

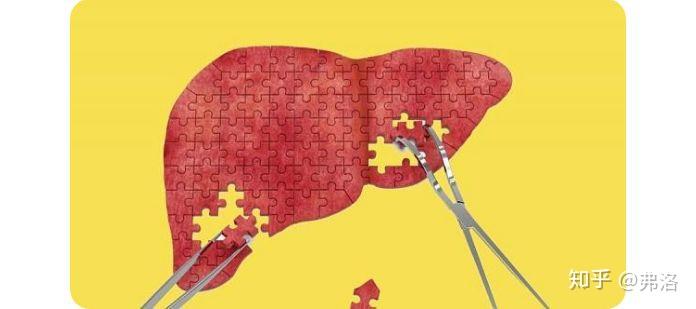

而脂肪肝将几乎不可避免地引起其它身体病变,比如肝纤维化、肝硬化、肝脏胰岛素抵抗、2 型糖尿病、代谢综合征甚至肝癌等。

其中,脂肪肝引起肝胰岛素抵抗基本已成为医学界的共识。

肝脏中高水平的各类脂肪代谢物将降低胰岛素受体底物的级联信号传递进而导致肝胰岛素抵抗,而由脂肪肝导致的肝脏胰岛素抵抗将有可能直接导致葡萄糖代谢异常乃至2 型糖尿病发病。

阿姆斯特丹大学学术医学中心的荟萃研究分析了 29 篇涵盖上千名受试者的临床研究,结论是,过量的果糖摄入会导致提升空腹胰岛素浓度的提升。

同时HOMA-IR(一种胰岛素抵抗指标)也大为升高,均指向果糖对肝脏胰岛素敏感性的不良影响。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/50898587

由于蔗糖含有一半的果糖与一半的葡萄糖,所以人类食用果糖的历史很大一部分是和蔗糖重合的。

在整个人类进化史中,果糖一直到十字军东征时期才开始崭露头角。欧洲人在东征时开始逐步熟悉与掌握蔗糖生产,但在很长一段时期内,蔗糖,以及其中的果糖都是非常奢侈的食物。

02 利益与摄入量趋势

无论从果糖的代谢机制还是相关动物、临床试验的数据来看,果糖与脂肪肝、胰岛素抵抗、肥胖、2 型糖尿病等代谢类疾病都有着密不可分的关系。

关于果糖,即便是最谨慎保守的论述也应该是,它对于肥胖人群、2 型糖尿病人群来说是可能带来诸多健康风险的。

而大部分科学家也都认为,果糖与这些危害是直接的因果关系,多吃果糖,就会使脂肪肝、肥胖、胰岛素抵抗、2 型糖尿病的风险增加,少吃果糖,风险就降低。

然而,在众多的科学理论与临床数据证据面前,在是否应该摄入果糖方面,我们似乎再一次过着与科学结论相悖的生活,正如同用胰岛素治疗胰岛素抵抗一般。

我们今天仍然能从媒体、广告、医生、营养师处得到大量关于水果、蜂蜜或是果糖有益于健康的信息。

在糖分、碳水化合物摄入已经普遍过剩的今天,这些看上去健康的食物却很可能成为“压垮”糖尿病(高危)人群、肥胖人群的最后一根稻草,摄入的每份果糖,都在为脂肪的生成添砖加瓦、为胰岛素抵抗贡献力量。

诚然,果糖绝对不是糖尿病与肥胖的唯一凶手,但它的隐蔽性要大大强于葡萄糖、精致碳水这些主要元凶 – 因为果糖有着低升糖、较高纤维与水分的面具。

人们在食用水果与蜂蜜时毫无负罪感,常常过量摄入。这也是众多商家乐意看到的。

蔗糖、水果、蜂蜜、麦当劳番茄酱、肯德基酸甜酱、各种果汁、奶茶,我们几乎被果糖层层包围了。

在我们渐渐看清葡萄糖、白糖乃至精致碳水的真面目的同时,却被有意无意引导着放过了另一个“凶手”-果糖。

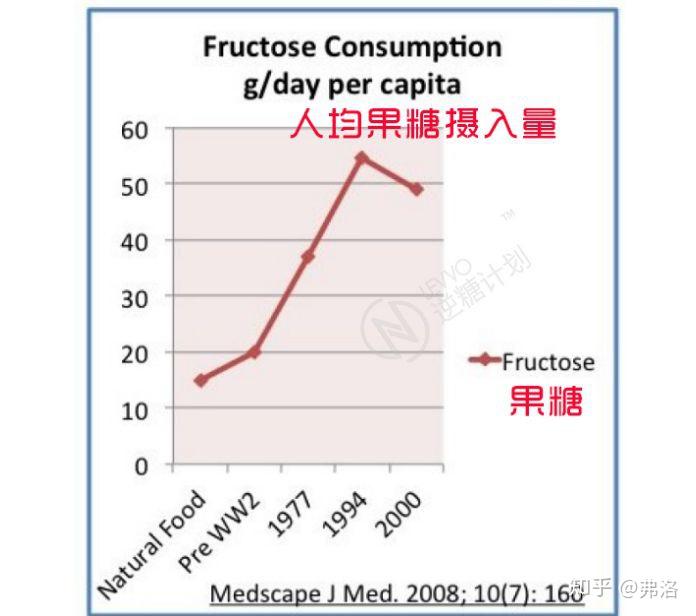

上世纪以前,美国人均果糖消费量仅为约15 克 / 天,摄能占比仅为4%,同时其主要膳食来源为水果。

到了 1994 年,人均果糖消费量激增至55 克 / 天,摄能占比也上升为10%,含糖饮料开始成为主要的果糖摄入来源[11, 12]。

一直到上世纪 60 年代,食品工艺的飞跃让葡萄糖能够大规模转变为果糖。美国玉米工业开始大肆量产高果糖浆,一种以玉米为原料的高浓缩的果糖与葡萄糖的混合糖浆。

高果糖浆成本极低,仅在 1970 年至 2000 年的美国,这种新生的食品工业产物就取代了约三分之一的白糖消费[13]。

至于水果除开果糖的益处,维生素、水分、矿物质等微量元素以及膳食纤维,都是可以被完全替代的。

摄入丰富的坚果与蔬菜,用它们替代水果,就能完美地补充上述的营养,还能避免水果中果糖以及葡萄糖的荼毒。

多少算多?

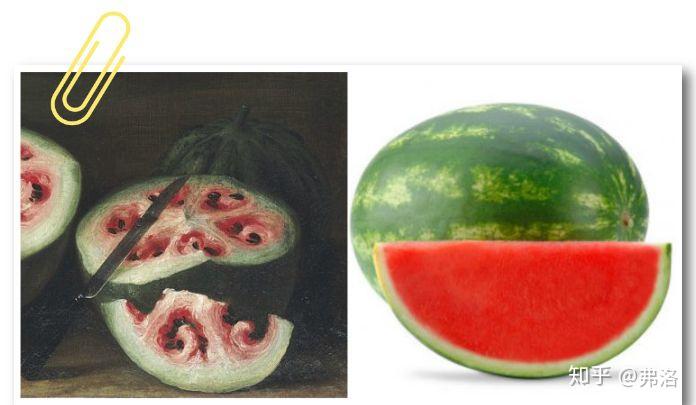

我们如今吃到的许多水果都是经过了好几代的培育和筛选,而越发的香甜可口。

比如,400 年前的西瓜和我们现在吃的又红又甜的西瓜简直是大相径庭。

在一副由 17 世纪意大利画家 Giovanni Stanchi 绘画的静态油画中,我们可以看到,那时的西瓜远不如现在的西瓜果肉鲜红,像石榴一样。

在系列一中我们说到,果糖的代谢无“蓄水池”。

这意味着对于糖尿病患者或是肥胖者来说,在肝脏处理葡萄糖的容量已经丧失殆尽时,果糖的摄入无异于压死骆驼的稻草 – 或许比稻草还严重得多 – 应该是压死骆驼的铅块。

当然,换一个角度来看,这也反映出具体摄入量的重要性。毕竟抛开剂量谈毒性(包括营养性)即是耍流氓。

对于完全健康、BMI 正常甚至偏瘦的人以及胰岛素敏感的人来说,肝脏细胞乃至身体其它部位的细胞仍然有足够多的可储存“余额”以及糖分处理能力,适量的果糖,不管它来自水果还是蜂蜜,都不会给身体带来太多的负担。

同时,健康人群中膳食纤维摄入不足的,可以通过食用新鲜水果补充这一营养短板,尽管食用蔬菜与坚果也许是更好的选择。

但无论如何,2 型糖尿病患者早已没有这样的奢侈。

同时,对于健康人来说,也应该控制果糖的摄入量,不要超过 60g/d (两听可乐大约 66g),以避免陷入果糖-脂肪肝-胰岛素抵抗-葡萄糖不耐的恶性循环。

让我们回到本文的开端,那位加州的教授大声对民众呼喊道,果糖是一种喝不醉的酒精,慎食之。

这一听上去似乎略有夸张的标题党言论其实一点也不颠覆。

想想酒精的本质吧 – 它不正是从水果发酵而来的吗?唯一的不同是,酒精是酵母发酵的,而“水果酒精”是我们自己发酵的。

如果要用一句话总结针对 2 型糖尿病患者关于果糖的建议,那就是,果糖,食之有害,弃之无惜。一点也不要吃。

如果又想避免摄入过多果糖,又想享受水果的美味,可以参考下面的文章。

https://zhuanlan.zhihu.com/p/66935399

参考资料:

1. White, J.S. and L.M. Hanover, Manufacturing, composition, and applications of fructose. The American Journal of Clinical Nutrition, 1993. 58(5): p. 724S-732S.

2. Ohmenhaeuser, M., et al., Qualitative and quantitative control of honeys using NMR spectroscopy and chemometrics. ISRN Analytical Chemistry, 2013. 2013.

3. Kolderup, A. and B. Svihus, Fructose metabolism and relation to atherosclerosis, type 2 diabetes, and obesity. Journal of nutrition and metabolism, 2015. 2015.

4. Rippe, J.M. and T.J. Angelopoulos, Sucrose, high-fructose corn syrup, and fructose, their metabolism and potential health effects: what do we really know? Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 2013. 4(2): p. 236-245.

5. 韩金祥, 赵乃倩, and 王丽, 果糖诱导肥胖和内脏脂肪蓄积的研究进展. 生命科学, 2017. 29(8): p. 790-796.

6. Horton, J.D., et al., Regulation of sterol regulatory element binding proteins in livers of fasted and refed mice. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1998. 95(11): p. 5987-5992.

7. Lê, K.-A., et al., Fructose overconsumption causes dyslipidemia and ectopic lipid deposition in healthy subjects with and without a family history of type 2 diabetes. The American journal of clinical nutrition, 2009. 89(6): p. 1760-1765.

8. Sock, E.T.N., et al., Effects of a short-term overfeeding with fructose or glucose in healthy young males. British journal of nutrition, 2010. 103(7): p. 939-943.

9. Theytaz, F., et al., Effects of supplementation with essential amino acids on intrahepatic lipid concentrations during fructose overfeeding in humans. The American journal of clinical nutrition, 2012. 96(5): p. 1008-1016.

10. Ouyang, X., et al., Fructose consumption as a risk factor for non-alcoholic fatty liver disease. Journal of hepatology, 2008. 48(6): p. 993-999.

11. Vos, M.B., et al., Dietary fructose consumption among US children and adults: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. The Medscape Journal of Medicine, 2008. 10(7): p. 160.

12. French, S.A., B.-H. Lin, and J.F. Guthrie, National trends in soft drink consumption among children and adolescents age 6 to 17 years: prevalence, amounts, and sources, 1977/1978 to 1994/1998. Journal of the American Dietetic Association, 2003. 103(10): p. 1326-1331.

13. Tappy, L., Q&A:'toxic'effects of sugar: should we be afraid of fructose? BMC biology, 2012. 10(1): p. 42.