为什么南方人跟北方人长相差别很明显?

之前找过世界各地的人类平均脸,从平均脸上看,中国南北方人的长相确实存在差异。 以北纬 30 度为界线,中国各地的汉族可以分成南北两大类型。概括的来说,北方人大多脸型和鼻型偏长,眼睛尺寸相对较小,在整张脸上,五官分布相对靠上。而南方人的脸型和鼻型相对较宽,眼睛尺寸较大,五官在整张脸上分布相对靠下,嘴唇相对较厚。 上世纪的体质人类学家曾通过广泛的调查,区分了世界各地的人群长相。借助计算机生成的平均脸,我们可以直观的感受到这种差异,以下是一些中国可见的平均脸类型——Human Phenotypes上世纪的体质人类学家曾通过广泛的调查,区分了世界各地的人群长相。借助计算机生成的平均脸,我们可以直观的感受到这种差异,以下是一些中国可见的平均脸类型—— 图片来自:Human Phenotypes 东亚型(Sinid) 介绍:东亚地区占支配地位的人群类型,是世界上数量最多的人群类型。起源于新石器时代中国的农业、渔猎部落,之后往南扩张,替换了当地的原住民,近代以来通过商业、移民扩散到东南亚各地。身体大多较为瘦高,四肢短,中颅型,脸长且平,不少是单眼皮,鼻翼并不很宽,浅棕黄肤色,黑直发,体毛少。 东亚型的典型代表是黄河流域型,南方东亚型,特别是珠江型身高较矮壮,而越南的东京型、安南型与珠江型类似但较瘦。人口众多的长江型体态介于南方和北方东亚型之间。康巴型体型强健,似乎历史较为悠久。而在日本,最接近东亚型的则是长洲型和役人型。 黄河流域型(Huanghoid) 介绍:得名于黄河,北方东亚类型的代表,由黄土高原古文明的创造者发展而来,常被认为是东亚型的典型,常见于中国北方和东北地区,在福建的河洛人(福佬)中也有分布,从古代开始就通过移民、贸易而分布于中国关内和关外、蒙古、朝鲜和日本。 长江流域型(Changkiangid) 介绍:东亚型的子类型,得名于长江,如今是地球上人口最多的人群子类型,起源于古代中国的稻作农民。常见于江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州和云南省,通过移民和贸易,数以百万计的长江汉人如今也广泛分布于巽他群岛、青藏高原和中南半岛(平均脸男子长得似乎有点像武磊。。) 珠江流域型(Chukiangid) 介绍:南方东亚人的子类型,得名于珠江,起源于中国南方亚热带的渔民、农夫、林中人。如今是广东、广西、福建、云南南部的典型人群,混合了越南、傣和孟人的成分,在朝鲜和日本极为稀少,如今在南洋也有广泛分布。 东京型(Tonkinesid) 介绍:南方东亚型的子类型,属于东亚型和土著掸族类型的混合类型。典型代表分布于越南北部的红河三角洲,广泛分布于北越,在中南半岛和中国南部也有分布 安南型(Annamid) 介绍:得名于越南的古称安南,常见于越南中部,安南型的人群许多非常瘦。可能起源于向南方扩张的汉人与南方蒙古人群的混合,在南越,南方蒙古人群成分更多。这种类型在中国南部和中南半岛都有分布。 康巴型(Kham) 介绍:东亚类型中比较强壮的子类型,可能是一种适应了高海拔生活的古老类型。常见于西藏东部,尤其是康巴地区,在藏南、青海、甘肃、四川和缅甸北部也有分布,在中南半岛有低频分布。 吐蕃型(Tibetid) 介绍:东亚型和印度型(或者印第安?)接触后的产物,也可能是原始西伯利亚群体适应高海拔地区额结果,经常呈现出类似印第安人的特征。典型代表分布于拉达克和西藏的阿里地区,在青藏高原的其他群体,特别是游牧民中较为常见,在四川、云南的彝族中也比较常见。低频分布于中国的其他地区、尼泊尔、缅甸和中亚 通古斯型(Tungid) 介绍:中亚的典型类型,广泛分布于从戈壁沙漠到西伯利亚冻土的广大地区,在新石器时代之后往中亚西部扩张。通古斯人身材粗壮,四肢短,头较短,低颅型,脸圆而扁平,内眦赘皮强烈,浅棕黄肤色,直黑发,体毛少。脸部特别扁平,低颅型,短头颅的戈壁类型常被视为通古斯型的代表。在西伯利亚针叶林地区可以见到一种长头,脸部超级扁平的类型,在阿尔泰地区和日本、朝鲜都能发现受通古斯人影响的人群。 黑龙江 - 库页岛型(Amur-Sakhalin) 介绍:一种独特的通古斯类型,可能在旧石器时代就和同伴们分开,是分布俄罗斯黑龙江流域地区,库页岛,千岛群岛的人群类型,典型代表是尼夫赫人,在鄂伦春人和阿留申人中也有发现,和其他通古斯类型人群相比,体毛较多,下巴突出,这可能显示了他们与阿伊努类型的混血。身材矮小到中等。 *.是黑龙江流域的原住民,但和今天这一地区的主流人群关系不大。 贝加尔型(Baykal) 介绍:北方通古斯类型,得名于贝加尔湖。他们主要居住在东西伯利亚的苔原和沼泽地,典型代表是东支鄂温克人、尤卡吉尔人,在雅库特人、西支鄂温克人、鄂伦春人、楚科奇人、科里亚克人中也有不少混血的后代。尽管分布非常广泛,但这种类型的人口不足 10 万。 戈壁型(Gobid) 介绍:他们是内亚沙漠和草原的通古斯人,起源于古代的匈奴、柔然和蒙古人,之后向西与咸海型人结合。今天,他们是布里亚特人、蒙古人和图瓦人中最典型的类型,在南阿尔泰人、雅库特人甚至部分哈萨克人、鄂温克人、鄂伦春人、日本人、汉人、苗人和西藏人中也有分布,17 世纪时土尔扈特人将戈壁型人的血液散布到黑海沿岸。 咸海型(Aralid) 介绍:通古斯人的西部类型,受到了图兰型人群的影响。在古代他们建立了匈奴(或匈人?)、柔然(或阿瓦尔?)、哈扎尔汗国,统治着域内的图兰、诺迪克和地中海型人群。如今是哈萨克斯坦最常见的人群类型,在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克和鞑靼共和国的突厥人群中也有分布,在雅库特人、涅涅茨人、维吾尔人、蒙古人和其他族群中有低频分布。 山地咸海型(Mountain Aralid) 介绍:一种受到少量图兰型人群影响的通古斯类型,主要居住于天山山脉、吉尔吉斯斯坦和中国西部。常见于吉尔吉斯人中,在哈萨克人、蒙古人、维吾尔人中也有少量这种类型的人群。 南方蒙古型(South Mongolid) 介绍:中南半岛和巽他群岛占统治地位的人群。可能起源于东亚,新石器时代开始向南方扩张,替换了当地的土著:维达人和尼格利陀人。高颅型,棕黄色皮肤,直发或波状发,鼻翼较宽,脸部较宽,内眦赘皮较弱。南方蒙古性人群种类多样,分布于从马达加斯加到日本甚至复活节岛的广大区域。从缅甸山区矮壮的德昂 - 布朗型、瘦长的掸族型、印尼的新马来型、东南亚群岛森林的原始马来型到强壮的太平洋型,南方蒙古人是世界上人口最多的人群之一。 掸族型(Shanid) 介绍:受东亚类型影响明显的南方蒙古类群,得名于掸族,他们来自云南,曾经建立过强大的帝国,但在当地定居后,多少受到了本地维达型人群以及布朗 - 德昂型人群的影响。掸族型主要居住在伊洛瓦底河平原以及掸邦高地,常见于缅族、掸族中,在云南的丘陵地带以及中国南方甚至是西藏(尤其是喇嘛中)也可以发现这种类型。 东掸族型(Palaungid) 介绍:掸族型的东部变体,受维达型人群影响较少,可能来自于中国南方的移民。这种类型常见于老挝和泰国北部,在傣族、京族、南方汉族以及高棉人中也有发现。 布朗 - 德昂型(Palaungid) 介绍:得名于布朗族或者崩龙族(缅甸语意为山地居民),他们在维达人之后,闪族人之前来到中南半岛。典型代表是布朗族、德昂族、佤族,在缅族、克钦族、克伦族、掸族、傣族、南方汉族以及印度的蒙达族中也有这一类型的成分。 东布朗 - 德昂型(East Palaungid) 介绍:布朗 - 德昂型的东部类型,被发现于中国南方的丘陵之中,具有更明显的东亚型特征。在中国 - 缅甸 - 越南的交界地带以及云南南部,广东、广西、四川地区的丘陵中比较常见,在彝族、苗族、瑶族等族群中有许多混合类型。 南布朗 - 德昂型(South Palaungid) 介绍:南方的布朗 - 德昂类型,具有微弱的维达型影响。典型代表是泰国、老挝和越南部分地区的山地民族,比如老松族、克木族等,在中国南方、泰国北方以及加里曼丹岛南部和菲律宾也有分布。 克钦型(Kachinid) 介绍:一种比较强壮的原始马来类型人群,得名于缅甸北部的克钦族,可能起源于青藏高原的边缘地区。典型代表自然是克钦族,在克伦族以及缅甸、不丹、尼科巴群岛甚至印尼的其他族群,比如莫肯人、巴塔克人、达雅克人中也有分布。有一种那加型子类型,主要见于印度北部的那加人以及克木人、老挝人中。 那么这种差异又来自哪里呢? 1.祖先 上古时期,南北方存在着很多不同的人群类型。ta 们的祖先在不同时期来到东亚,因气候,历史和遗传而逐渐分化为不同的类型,也形成了不同的外貌和身体特点。 在之后的历史中,南北方的人群有交流,有冲突,也有迁徙。比较著名的事件有五胡乱华,永嘉南渡,靖康南渡等。唐代以前,北方的人口要多于南方,这几次人口迁徙,基本也是北方人向南迁徙,因此总体上来说,无论是长相还是语言上,当今的中国人受古代北方影响都比较大。各地的原有类型与一批批的移民融合,就形成了今天中国的人群分布。 (分子人类学和语言学能够提供很多上古人类迁徙的线索,不过这方面研究内容更新比较快,知乎上有专门研究分子人类学的 @polyhedron 研究计算基因组的 @Mustafa Xia ,他们的答案比较靠谱些。) 2.气候与地理 中国南北方的气温、日照、湿度等气象条件不同,各地的地形,海拔,大气压也存在不少差异。从长期历史的角度,自然条件会逐渐改变当地人的外观,比如说南方炎热需要散热,因此鼻翼宽度和嘴唇厚度增加,而北方寒冷,鼻子起到加热空气的作用,因此会变得比较长且高。一般来说,热带地区生物多样性比寒带地区丰富,对于人种而言也是如此,南方地形相对崎岖,因地理隔离等各种因素,南方的人群类型相对也就比较多样化。 而从短期历史的角度,自然条件也会影响人们的后天成长。比如湿度较高、日照较少的西南地区,人的皮肤就会比较细腻、白润,湿度较低的西北地区,人的皮肤就会比较干燥。 3.文化 文化对人们颜值的影响是多方面的,比如说—— 饮食:中国北方的饮食以面食为主,南方的饮食以水稻制品为主。不同的饮食会影响脸部肌肉的发力,比如山东的煎饼比较结实,用力咀嚼的过程中,脸颊的肌肉会变得比较发达,所以山东人一般牙口比较好。而在食用精制稻米的地区,食物相对容易咀嚼,当地人的下颌相对就没那么宽阔,由于口腔空间有限,牙齿排列也会出现一些问题。(比如日本人的牙) 语言:人类发声需要动用脸上的肌肉群,因各地语音语言的差异,长此以往,脸上的肌肉走向会出现差异,进而影响人们的外观。这部分的研究似乎不太多,但一定会对人的长相产生影响。 化妆打扮:后天的各种因素中,化妆打扮无疑是对颜值影响最大的部分。中国那么大,各地的审美偏好也有所差异,在外人看来,这方面的差异,其实也是长相的一部分。当然,现代人的审美受个人喜好的影响更大,举个简单的栗子,藏族歌手阿兰的 lo 裙装扮和民族服饰装扮就是完全不同的风格,所以就算同一个人,画风也可以很容易的突变。 藏族打扮的阿兰 从日本回来的阿兰 推荐两本书,看看不一样的世界 之前的回答—— 中国人在长相上有没有地域特点? 不相关回答—— 在统一使用公元历法之前,各国都在使用什么历法? 中国古代有哪些看起来像穿越的黑科技? 欧美人为什么嘲笑中国人眼睛小? 是否存在欧亚混血混血儿多长得很好看的现象?如果是,原因是什么? 为什么中华五千年,自然科学的发展比不上欧洲? 人类制造的最不可思议的机器有哪些? 查看知乎讨论

之前找过世界各地的人类平均脸,从平均脸上看,中国南北方人的长相确实存在差异。

以北纬 30 度为界线,中国各地的汉族可以分成南北两大类型。概括的来说,北方人大多脸型和鼻型偏长,眼睛尺寸相对较小,在整张脸上,五官分布相对靠上。而南方人的脸型和鼻型相对较宽,眼睛尺寸较大,五官在整张脸上分布相对靠下,嘴唇相对较厚。

上世纪的体质人类学家曾通过广泛的调查,区分了世界各地的人群长相。借助计算机生成的平均脸,我们可以直观的感受到这种差异,以下是一些中国可见的平均脸类型——Human Phenotypes上世纪的体质人类学家曾通过广泛的调查,区分了世界各地的人群长相。借助计算机生成的平均脸,我们可以直观的感受到这种差异,以下是一些中国可见的平均脸类型——

图片来自:Human Phenotypes

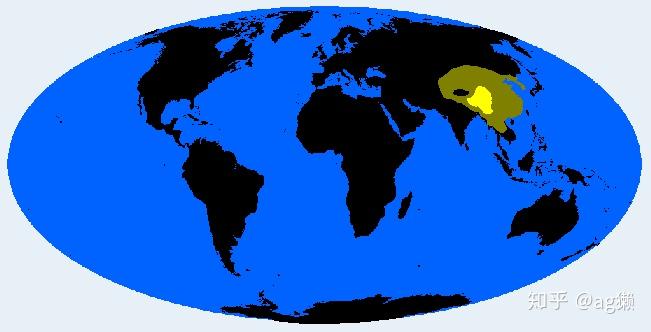

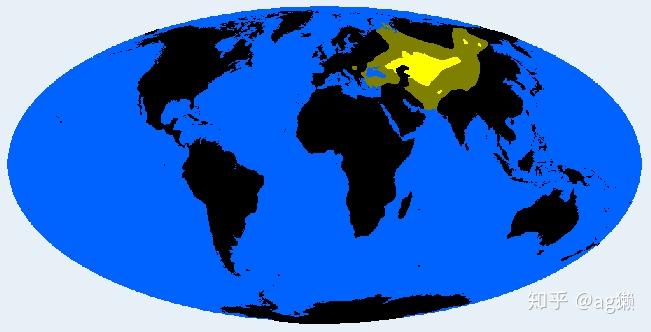

东亚型(Sinid)

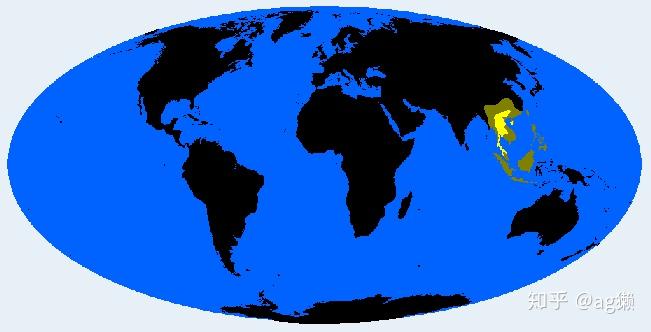

介绍:东亚地区占支配地位的人群类型,是世界上数量最多的人群类型。起源于新石器时代中国的农业、渔猎部落,之后往南扩张,替换了当地的原住民,近代以来通过商业、移民扩散到东南亚各地。身体大多较为瘦高,四肢短,中颅型,脸长且平,不少是单眼皮,鼻翼并不很宽,浅棕黄肤色,黑直发,体毛少。

东亚型的典型代表是黄河流域型,南方东亚型,特别是珠江型身高较矮壮,而越南的东京型、安南型与珠江型类似但较瘦。人口众多的长江型体态介于南方和北方东亚型之间。康巴型体型强健,似乎历史较为悠久。而在日本,最接近东亚型的则是长洲型和役人型。

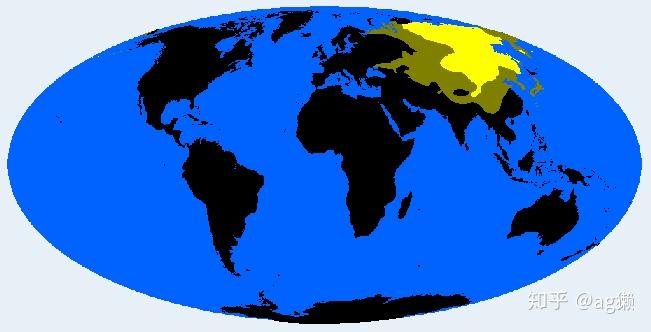

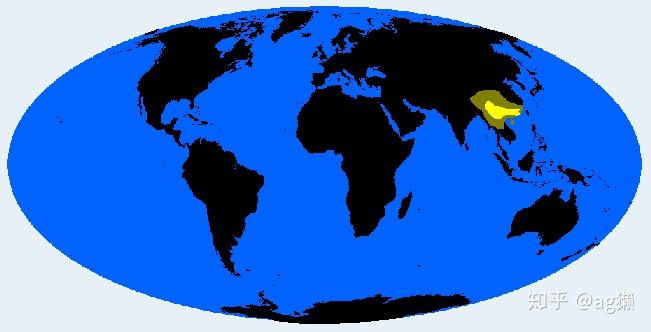

黄河流域型(Huanghoid)

介绍:得名于黄河,北方东亚类型的代表,由黄土高原古文明的创造者发展而来,常被认为是东亚型的典型,常见于中国北方和东北地区,在福建的河洛人(福佬)中也有分布,从古代开始就通过移民、贸易而分布于中国关内和关外、蒙古、朝鲜和日本。

长江流域型(Changkiangid)

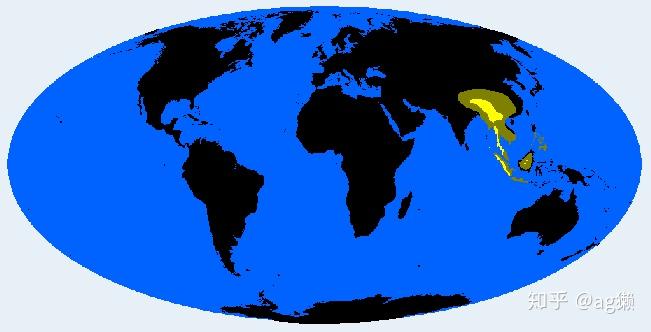

介绍:东亚型的子类型,得名于长江,如今是地球上人口最多的人群子类型,起源于古代中国的稻作农民。常见于江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川、贵州和云南省,通过移民和贸易,数以百万计的长江汉人如今也广泛分布于巽他群岛、青藏高原和中南半岛(平均脸男子长得似乎有点像武磊。。)

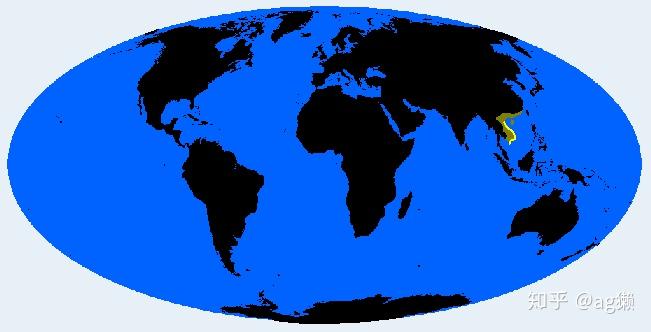

珠江流域型(Chukiangid)

介绍:南方东亚人的子类型,得名于珠江,起源于中国南方亚热带的渔民、农夫、林中人。如今是广东、广西、福建、云南南部的典型人群,混合了越南、傣和孟人的成分,在朝鲜和日本极为稀少,如今在南洋也有广泛分布。

东京型(Tonkinesid)

介绍:南方东亚型的子类型,属于东亚型和土著掸族类型的混合类型。典型代表分布于越南北部的红河三角洲,广泛分布于北越,在中南半岛和中国南部也有分布

安南型(Annamid)

介绍:得名于越南的古称安南,常见于越南中部,安南型的人群许多非常瘦。可能起源于向南方扩张的汉人与南方蒙古人群的混合,在南越,南方蒙古人群成分更多。这种类型在中国南部和中南半岛都有分布。

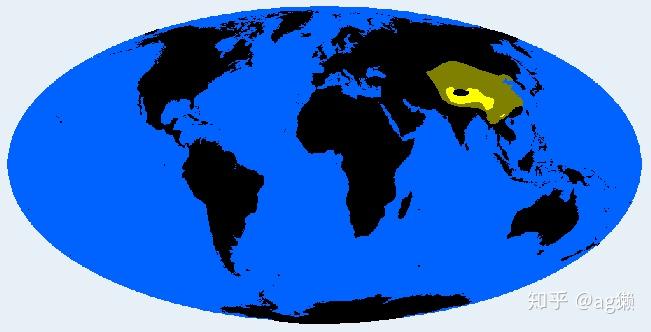

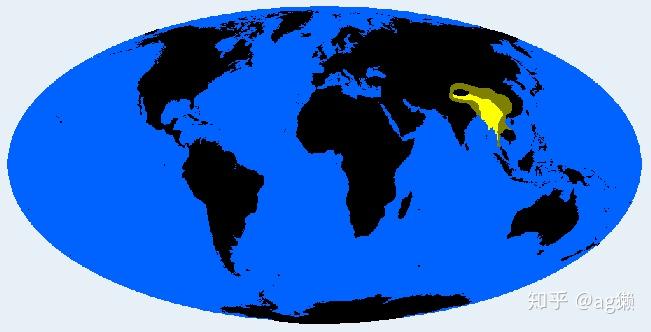

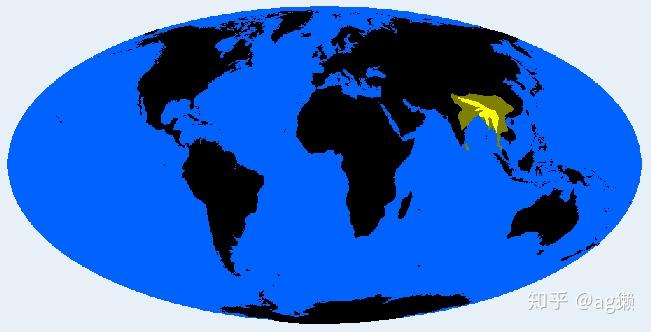

康巴型(Kham)

介绍:东亚类型中比较强壮的子类型,可能是一种适应了高海拔生活的古老类型。常见于西藏东部,尤其是康巴地区,在藏南、青海、甘肃、四川和缅甸北部也有分布,在中南半岛有低频分布。

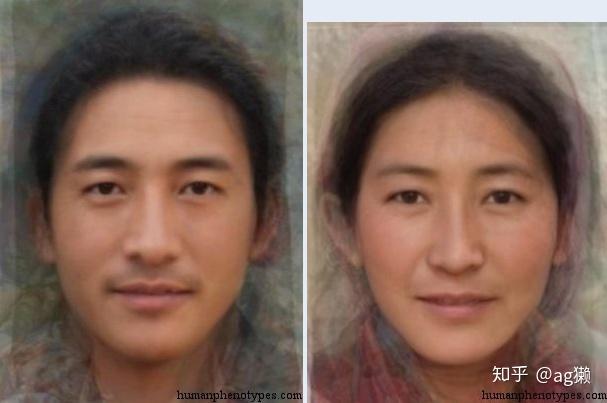

吐蕃型(Tibetid)

介绍:东亚型和印度型(或者印第安?)接触后的产物,也可能是原始西伯利亚群体适应高海拔地区额结果,经常呈现出类似印第安人的特征。典型代表分布于拉达克和西藏的阿里地区,在青藏高原的其他群体,特别是游牧民中较为常见,在四川、云南的彝族中也比较常见。低频分布于中国的其他地区、尼泊尔、缅甸和中亚

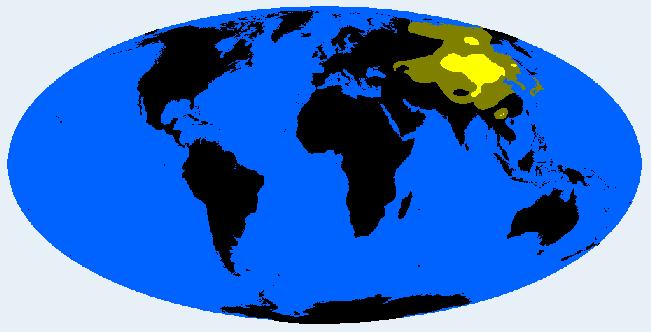

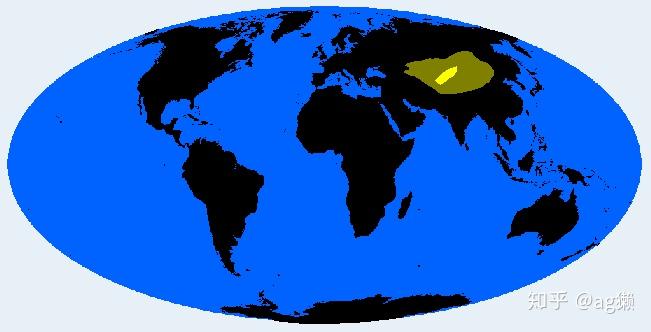

通古斯型(Tungid)

介绍:中亚的典型类型,广泛分布于从戈壁沙漠到西伯利亚冻土的广大地区,在新石器时代之后往中亚西部扩张。通古斯人身材粗壮,四肢短,头较短,低颅型,脸圆而扁平,内眦赘皮强烈,浅棕黄肤色,直黑发,体毛少。脸部特别扁平,低颅型,短头颅的戈壁类型常被视为通古斯型的代表。在西伯利亚针叶林地区可以见到一种长头,脸部超级扁平的类型,在阿尔泰地区和日本、朝鲜都能发现受通古斯人影响的人群。

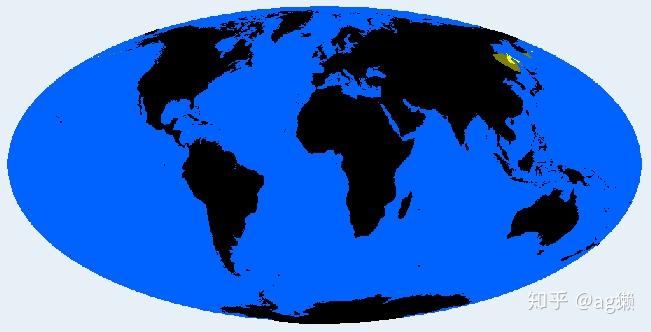

黑龙江 - 库页岛型(Amur-Sakhalin)

介绍:一种独特的通古斯类型,可能在旧石器时代就和同伴们分开,是分布俄罗斯黑龙江流域地区,库页岛,千岛群岛的人群类型,典型代表是尼夫赫人,在鄂伦春人和阿留申人中也有发现,和其他通古斯类型人群相比,体毛较多,下巴突出,这可能显示了他们与阿伊努类型的混血。身材矮小到中等。

*.是黑龙江流域的原住民,但和今天这一地区的主流人群关系不大。

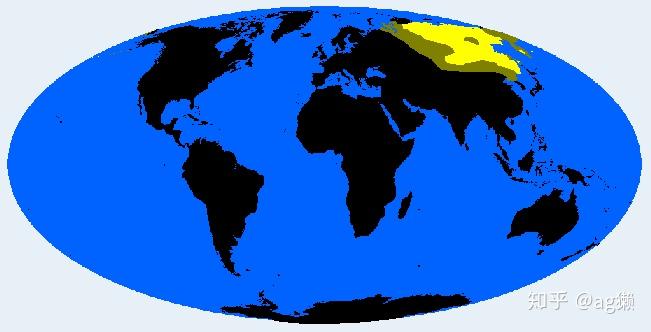

贝加尔型(Baykal)

介绍:北方通古斯类型,得名于贝加尔湖。他们主要居住在东西伯利亚的苔原和沼泽地,典型代表是东支鄂温克人、尤卡吉尔人,在雅库特人、西支鄂温克人、鄂伦春人、楚科奇人、科里亚克人中也有不少混血的后代。尽管分布非常广泛,但这种类型的人口不足 10 万。

戈壁型(Gobid)

介绍:他们是内亚沙漠和草原的通古斯人,起源于古代的匈奴、柔然和蒙古人,之后向西与咸海型人结合。今天,他们是布里亚特人、蒙古人和图瓦人中最典型的类型,在南阿尔泰人、雅库特人甚至部分哈萨克人、鄂温克人、鄂伦春人、日本人、汉人、苗人和西藏人中也有分布,17 世纪时土尔扈特人将戈壁型人的血液散布到黑海沿岸。

咸海型(Aralid)

介绍:通古斯人的西部类型,受到了图兰型人群的影响。在古代他们建立了匈奴(或匈人?)、柔然(或阿瓦尔?)、哈扎尔汗国,统治着域内的图兰、诺迪克和地中海型人群。如今是哈萨克斯坦最常见的人群类型,在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克和鞑靼共和国的突厥人群中也有分布,在雅库特人、涅涅茨人、维吾尔人、蒙古人和其他族群中有低频分布。

山地咸海型(Mountain Aralid)

介绍:一种受到少量图兰型人群影响的通古斯类型,主要居住于天山山脉、吉尔吉斯斯坦和中国西部。常见于吉尔吉斯人中,在哈萨克人、蒙古人、维吾尔人中也有少量这种类型的人群。

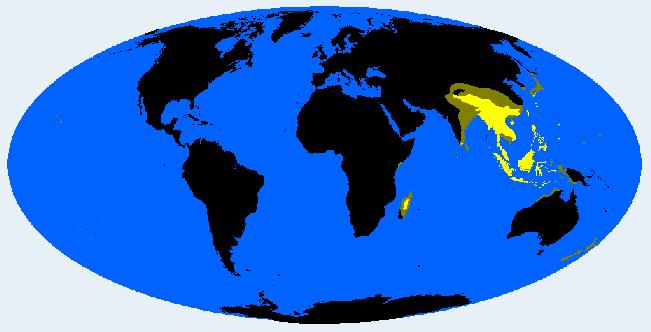

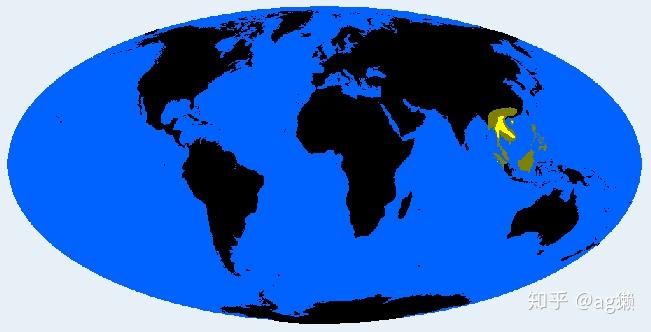

南方蒙古型(South Mongolid)

介绍:中南半岛和巽他群岛占统治地位的人群。可能起源于东亚,新石器时代开始向南方扩张,替换了当地的土著:维达人和尼格利陀人。高颅型,棕黄色皮肤,直发或波状发,鼻翼较宽,脸部较宽,内眦赘皮较弱。南方蒙古性人群种类多样,分布于从马达加斯加到日本甚至复活节岛的广大区域。从缅甸山区矮壮的德昂 - 布朗型、瘦长的掸族型、印尼的新马来型、东南亚群岛森林的原始马来型到强壮的太平洋型,南方蒙古人是世界上人口最多的人群之一。

掸族型(Shanid)

介绍:受东亚类型影响明显的南方蒙古类群,得名于掸族,他们来自云南,曾经建立过强大的帝国,但在当地定居后,多少受到了本地维达型人群以及布朗 - 德昂型人群的影响。掸族型主要居住在伊洛瓦底河平原以及掸邦高地,常见于缅族、掸族中,在云南的丘陵地带以及中国南方甚至是西藏(尤其是喇嘛中)也可以发现这种类型。

东掸族型(Palaungid)

介绍:掸族型的东部变体,受维达型人群影响较少,可能来自于中国南方的移民。这种类型常见于老挝和泰国北部,在傣族、京族、南方汉族以及高棉人中也有发现。

布朗 - 德昂型(Palaungid)

介绍:得名于布朗族或者崩龙族(缅甸语意为山地居民),他们在维达人之后,闪族人之前来到中南半岛。典型代表是布朗族、德昂族、佤族,在缅族、克钦族、克伦族、掸族、傣族、南方汉族以及印度的蒙达族中也有这一类型的成分。

东布朗 - 德昂型(East Palaungid)

介绍:布朗 - 德昂型的东部类型,被发现于中国南方的丘陵之中,具有更明显的东亚型特征。在中国 - 缅甸 - 越南的交界地带以及云南南部,广东、广西、四川地区的丘陵中比较常见,在彝族、苗族、瑶族等族群中有许多混合类型。

南布朗 - 德昂型(South Palaungid)

介绍:南方的布朗 - 德昂类型,具有微弱的维达型影响。典型代表是泰国、老挝和越南部分地区的山地民族,比如老松族、克木族等,在中国南方、泰国北方以及加里曼丹岛南部和菲律宾也有分布。

克钦型(Kachinid)

介绍:一种比较强壮的原始马来类型人群,得名于缅甸北部的克钦族,可能起源于青藏高原的边缘地区。典型代表自然是克钦族,在克伦族以及缅甸、不丹、尼科巴群岛甚至印尼的其他族群,比如莫肯人、巴塔克人、达雅克人中也有分布。有一种那加型子类型,主要见于印度北部的那加人以及克木人、老挝人中。

那么这种差异又来自哪里呢?

1.祖先

上古时期,南北方存在着很多不同的人群类型。ta 们的祖先在不同时期来到东亚,因气候,历史和遗传而逐渐分化为不同的类型,也形成了不同的外貌和身体特点。

在之后的历史中,南北方的人群有交流,有冲突,也有迁徙。比较著名的事件有五胡乱华,永嘉南渡,靖康南渡等。唐代以前,北方的人口要多于南方,这几次人口迁徙,基本也是北方人向南迁徙,因此总体上来说,无论是长相还是语言上,当今的中国人受古代北方影响都比较大。各地的原有类型与一批批的移民融合,就形成了今天中国的人群分布。

(分子人类学和语言学能够提供很多上古人类迁徙的线索,不过这方面研究内容更新比较快,知乎上有专门研究分子人类学的 @polyhedron 研究计算基因组的 @Mustafa Xia ,他们的答案比较靠谱些。)

2.气候与地理

中国南北方的气温、日照、湿度等气象条件不同,各地的地形,海拔,大气压也存在不少差异。从长期历史的角度,自然条件会逐渐改变当地人的外观,比如说南方炎热需要散热,因此鼻翼宽度和嘴唇厚度增加,而北方寒冷,鼻子起到加热空气的作用,因此会变得比较长且高。一般来说,热带地区生物多样性比寒带地区丰富,对于人种而言也是如此,南方地形相对崎岖,因地理隔离等各种因素,南方的人群类型相对也就比较多样化。

而从短期历史的角度,自然条件也会影响人们的后天成长。比如湿度较高、日照较少的西南地区,人的皮肤就会比较细腻、白润,湿度较低的西北地区,人的皮肤就会比较干燥。

3.文化

文化对人们颜值的影响是多方面的,比如说——

饮食:中国北方的饮食以面食为主,南方的饮食以水稻制品为主。不同的饮食会影响脸部肌肉的发力,比如山东的煎饼比较结实,用力咀嚼的过程中,脸颊的肌肉会变得比较发达,所以山东人一般牙口比较好。而在食用精制稻米的地区,食物相对容易咀嚼,当地人的下颌相对就没那么宽阔,由于口腔空间有限,牙齿排列也会出现一些问题。(比如日本人的牙)

语言:人类发声需要动用脸上的肌肉群,因各地语音语言的差异,长此以往,脸上的肌肉走向会出现差异,进而影响人们的外观。这部分的研究似乎不太多,但一定会对人的长相产生影响。

化妆打扮:后天的各种因素中,化妆打扮无疑是对颜值影响最大的部分。中国那么大,各地的审美偏好也有所差异,在外人看来,这方面的差异,其实也是长相的一部分。当然,现代人的审美受个人喜好的影响更大,举个简单的栗子,藏族歌手阿兰的 lo 裙装扮和民族服饰装扮就是完全不同的风格,所以就算同一个人,画风也可以很容易的突变。

推荐两本书,看看不一样的世界

之前的回答——

不相关回答——