贺绍俊的2024年度好书

2024-12-18 20:00:00 《深山》,吕新著,中信出版集团/中信·镜像,2024年8月 2024年的文坛刮来一股先锋精神的清新之风,我要为之叫好。吕新这位以先锋性著称的作家从来就没有减弱过先锋性的锋芒,他的《深山》果然不负众望。小说写的是晋北太行山沟里的一个山村在改革开放之前的一段日子里人们的生存状态和心理状态。表达的主题可以说是延续了“五四”新文化运动的思想启蒙主题,他有意要追随鲁迅关于国民性的思考并试图将这一思考再向前推进。“深山”是一个时代的寓意,当吕新看到“哪里的深山都没有门,却没有人离开”时他有一种穿透时空的悲凉之情,他于是就说,知识分子即使不再处于时代的中心,被排挤到深山,但他在深山仍然应该像一个知识分子那样去思考。 《空城纪》,邱华栋著,译林出版社,2024年7月 邱华栋的《空城纪》同样具备先锋性的特质。他从废墟出发去讲述西域与中原的交流史,汉唐时期,西域地区是游牧民族最活跃的地方,他们建立了众多小国,相互之间你争我夺,此消彼长,战争从来没有停歇。历史书告诉人们,战争是这里的主旋律。但华栋并没有遵循这样的认知去书写这段历史。他写了六个古城,他从古城的废墟上发现了文化、艺术、文字所留下的余烬,他意识到只有这些才是历史发展最根本的动力。他在《空城纪》中通过重述历史的方式建构起一个将文化、艺术和文字作为历史发展根本动力的新的历史图景,他告诉人们,中华民族共同体不是靠刀枪和武力建构起来的,而是靠文化、艺术和文字建构起来的。 《猛虎下山》,李修文著,人民文学出版社,2024年4月 李修文的《猛虎下山》则是在一个书写国企改革、工人下岗的故事里植入先锋性,从而让一个现实性的题材生出异样的景象。李修文成功地将写实性叙述与寓言式叙述交织在一起,便将一个很具体的下岗故事拓展开来,下岗故事便被巧妙地置换成了打虎故事,又由打虎故事演绎出人虎互变的寓言,揭露了现实社会和精神世界的双重异化,以及异化所带来的危机。 《草木志》,老藤著,百花文艺出版社,2024年2月 乡村叙述现在几乎被窄化为讲述乡村振兴的故事了,但即使如此,作家们仍能在这里寻找到突破点。老藤寻找到了植物作为突破点。他的长篇小说《草木志》写了一个爱好植物的驻村书记,这个驻村书记来到乡村,仿佛来到了一个植物王国。他在了解和学习植物知识的过程中,就发现乡村里的村民仿佛与植物有着息息相通之处,他觉得在乡村熟悉了植物,也就熟悉了人。老藤便以植物来结构小说,每一章都是以一种植物来命名,既要描写到这种植物的种种特性,也以这种植物指代村里的一个人。小说为我们开启了另一种认识乡村世界的方式。我们认识乡村世界,会强调人与土地的关系,从人与土地的关系去认识乡村历史和乡村人物命运。 《亲爱的人们》,马金莲著,湖南文艺出版社,2024年4月 马金莲则是以不变应万变,她在《亲爱的人们》中执着于自己对乡村日常性的细腻观察,津津乐道于日常细节的书写,她毫无距离感地就生活在所叙述的人物中间,她体贴他们,心疼他们,善良地为他们开脱,热切地期待他们幸福,这是马金莲的写作姿态,因为这种姿态,使她看似琐碎的叙述具有了一种强大的感人力量。小说不是刻意地要以乡村振兴为主题,却成为了乡村振兴主题作品中最有说服力的文学文本。 《璩家花园》,叶兆言著,译林出版社,2024年9月 《璩家花园》写的是一座昔日的豪宅,它隐藏着一个家族的兴盛和辉煌,无疑是一个历史的宏大叙事,叶兆言略过了这段辉煌的历史阶段,他从边缘处进入璩家花园,他关注的都是边缘人物,但这些边缘人物身上反射着中心的阳光。小说采取了类似于编年体的结构,这是一个体现了中心与边缘相互牵制的结构。叶兆言以某一个年度为中心,但他的叙述始终在中心的边缘荡漾,而所泛起的波浪都会波及到中心。他要透过宏大叙事的缝隙,去寻觅历史的细枝末节,所以他看重小历史,他从历史长河中那些普通人的生活进入历史,但他的眼光又不是被这些普通人的窄小空间所局限,而是看到大历史和小历史之间的关系。他并不是以否定大历史的方式去写小历史,而是要以小历史去匡正大历史的偏见。 《人间信》,麦家著,花城出版社/新经典文化,2024年4月 《人间信》分明是一个家族叙述的故事框架,但麦家不愿像众多作家那样通过写家族和家乡来写社会的变迁。麦家对写社会变迁不感兴趣,他不想做一名历史学家,一名社会学家,一名政治家,一名思想启蒙者,一名教父;他不想让自己的小说成为中国百年历史的画卷,不想通过小说对历史进行评判。他就想成为一个人性的洞察者,成为一名人类学家。因此他在书写家族人物的命运起伏时,他最感兴趣的是人物之间的人伦之情。命运发生变化,遇到挫折时,人伦之情也受到挑战。他要把每个人物在这样的时刻是怎么表现的真实地书写出来。重视人伦之情,也是麦家回归传统的一条路径。在中国文化中,情感被视为人与人之间联系的重要纽带,我们强调情感在个人和社会生活中的作用。麦家不是写和睦的、温馨的人伦之情,他是要把人伦之情扔到烈火中去焚烧,去检验它的纯金度。他是要在命运的大起大落中去拷问人伦之情。因此他毫不留情地写到了人伦之殇,他为人伦之情受到最大的伤害而悲痛。但麦家并不是要宣告人伦之情的死亡,恰恰相反,人伦之殇就像是九九八十一难的磨砺,结果人伦之情又会在人们的内心复苏。或者说,人伦之情与中国人的灵魂纠缠在一起,它总是会牵连着你的。这也正是麦家所要表达的“人间之信”。

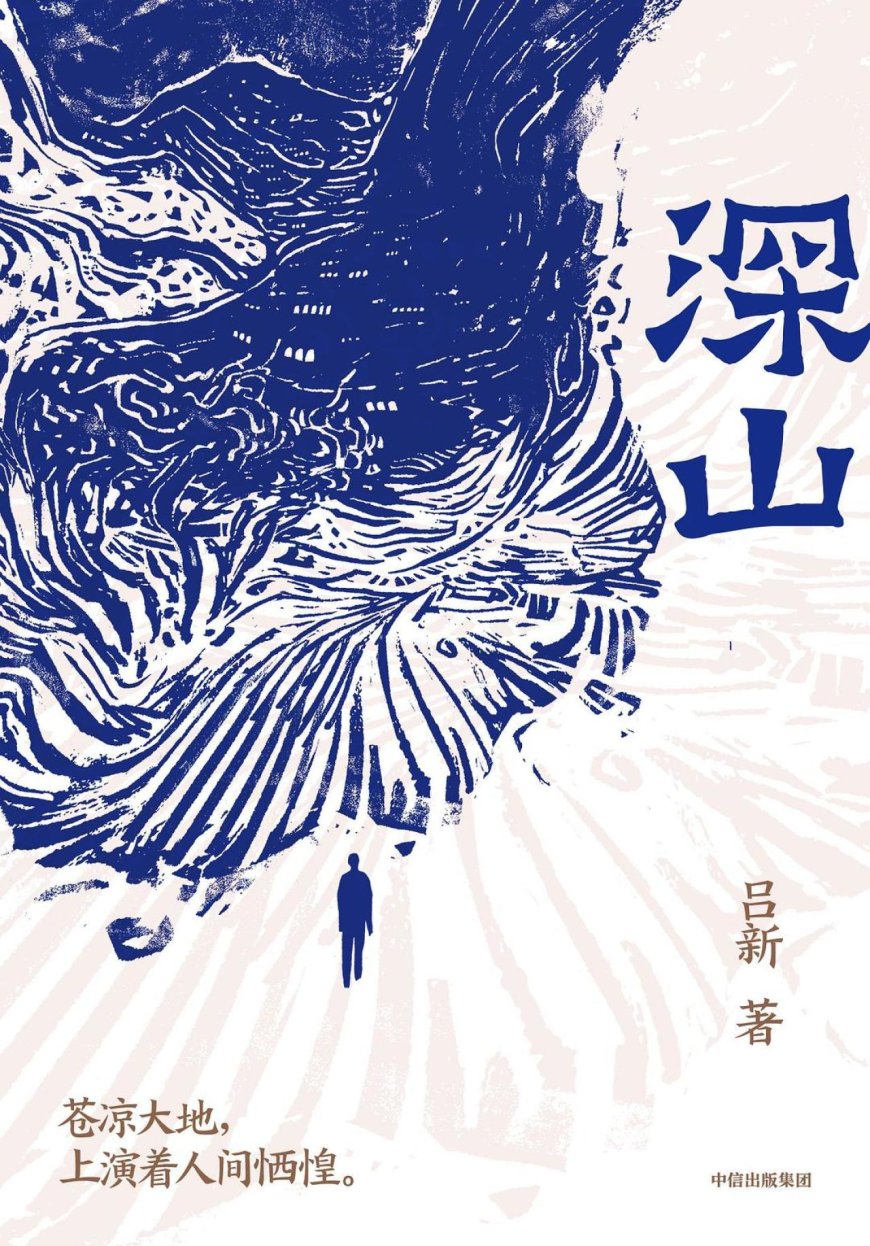

《深山》,吕新著,中信出版集团/中信·镜像,2024年8月

2024年的文坛刮来一股先锋精神的清新之风,我要为之叫好。吕新这位以先锋性著称的作家从来就没有减弱过先锋性的锋芒,他的《深山》果然不负众望。小说写的是晋北太行山沟里的一个山村在改革开放之前的一段日子里人们的生存状态和心理状态。表达的主题可以说是延续了“五四”新文化运动的思想启蒙主题,他有意要追随鲁迅关于国民性的思考并试图将这一思考再向前推进。“深山”是一个时代的寓意,当吕新看到“哪里的深山都没有门,却没有人离开”时他有一种穿透时空的悲凉之情,他于是就说,知识分子即使不再处于时代的中心,被排挤到深山,但他在深山仍然应该像一个知识分子那样去思考。

《空城纪》,邱华栋著,译林出版社,2024年7月

邱华栋的《空城纪》同样具备先锋性的特质。他从废墟出发去讲述西域与中原的交流史,汉唐时期,西域地区是游牧民族最活跃的地方,他们建立了众多小国,相互之间你争我夺,此消彼长,战争从来没有停歇。历史书告诉人们,战争是这里的主旋律。但华栋并没有遵循这样的认知去书写这段历史。他写了六个古城,他从古城的废墟上发现了文化、艺术、文字所留下的余烬,他意识到只有这些才是历史发展最根本的动力。他在《空城纪》中通过重述历史的方式建构起一个将文化、艺术和文字作为历史发展根本动力的新的历史图景,他告诉人们,中华民族共同体不是靠刀枪和武力建构起来的,而是靠文化、艺术和文字建构起来的。

《猛虎下山》,李修文著,人民文学出版社,2024年4月

李修文的《猛虎下山》则是在一个书写国企改革、工人下岗的故事里植入先锋性,从而让一个现实性的题材生出异样的景象。李修文成功地将写实性叙述与寓言式叙述交织在一起,便将一个很具体的下岗故事拓展开来,下岗故事便被巧妙地置换成了打虎故事,又由打虎故事演绎出人虎互变的寓言,揭露了现实社会和精神世界的双重异化,以及异化所带来的危机。

《草木志》,老藤著,百花文艺出版社,2024年2月

乡村叙述现在几乎被窄化为讲述乡村振兴的故事了,但即使如此,作家们仍能在这里寻找到突破点。老藤寻找到了植物作为突破点。他的长篇小说《草木志》写了一个爱好植物的驻村书记,这个驻村书记来到乡村,仿佛来到了一个植物王国。他在了解和学习植物知识的过程中,就发现乡村里的村民仿佛与植物有着息息相通之处,他觉得在乡村熟悉了植物,也就熟悉了人。老藤便以植物来结构小说,每一章都是以一种植物来命名,既要描写到这种植物的种种特性,也以这种植物指代村里的一个人。小说为我们开启了另一种认识乡村世界的方式。我们认识乡村世界,会强调人与土地的关系,从人与土地的关系去认识乡村历史和乡村人物命运。

《亲爱的人们》,马金莲著,湖南文艺出版社,2024年4月

马金莲则是以不变应万变,她在《亲爱的人们》中执着于自己对乡村日常性的细腻观察,津津乐道于日常细节的书写,她毫无距离感地就生活在所叙述的人物中间,她体贴他们,心疼他们,善良地为他们开脱,热切地期待他们幸福,这是马金莲的写作姿态,因为这种姿态,使她看似琐碎的叙述具有了一种强大的感人力量。小说不是刻意地要以乡村振兴为主题,却成为了乡村振兴主题作品中最有说服力的文学文本。

《璩家花园》,叶兆言著,译林出版社,2024年9月

《璩家花园》写的是一座昔日的豪宅,它隐藏着一个家族的兴盛和辉煌,无疑是一个历史的宏大叙事,叶兆言略过了这段辉煌的历史阶段,他从边缘处进入璩家花园,他关注的都是边缘人物,但这些边缘人物身上反射着中心的阳光。小说采取了类似于编年体的结构,这是一个体现了中心与边缘相互牵制的结构。叶兆言以某一个年度为中心,但他的叙述始终在中心的边缘荡漾,而所泛起的波浪都会波及到中心。他要透过宏大叙事的缝隙,去寻觅历史的细枝末节,所以他看重小历史,他从历史长河中那些普通人的生活进入历史,但他的眼光又不是被这些普通人的窄小空间所局限,而是看到大历史和小历史之间的关系。他并不是以否定大历史的方式去写小历史,而是要以小历史去匡正大历史的偏见。

《人间信》,麦家著,花城出版社/新经典文化,2024年4月

《人间信》分明是一个家族叙述的故事框架,但麦家不愿像众多作家那样通过写家族和家乡来写社会的变迁。麦家对写社会变迁不感兴趣,他不想做一名历史学家,一名社会学家,一名政治家,一名思想启蒙者,一名教父;他不想让自己的小说成为中国百年历史的画卷,不想通过小说对历史进行评判。他就想成为一个人性的洞察者,成为一名人类学家。因此他在书写家族人物的命运起伏时,他最感兴趣的是人物之间的人伦之情。命运发生变化,遇到挫折时,人伦之情也受到挑战。他要把每个人物在这样的时刻是怎么表现的真实地书写出来。重视人伦之情,也是麦家回归传统的一条路径。在中国文化中,情感被视为人与人之间联系的重要纽带,我们强调情感在个人和社会生活中的作用。麦家不是写和睦的、温馨的人伦之情,他是要把人伦之情扔到烈火中去焚烧,去检验它的纯金度。他是要在命运的大起大落中去拷问人伦之情。因此他毫不留情地写到了人伦之殇,他为人伦之情受到最大的伤害而悲痛。但麦家并不是要宣告人伦之情的死亡,恰恰相反,人伦之殇就像是九九八十一难的磨砺,结果人伦之情又会在人们的内心复苏。或者说,人伦之情与中国人的灵魂纠缠在一起,它总是会牵连着你的。这也正是麦家所要表达的“人间之信”。