《流浪地球》电影中有哪些情节需要一定的科学知识才能理解?

推荐这个回答:《流浪地球》从物理上来说有哪些地方是很「bug」的? 解答了题主想了解的点燃木星炸飞地球是否可行的问题。 只看了一遍,还没来得及二刷,凭记忆简单写几点吧……只是简单的科普性文字阐述,笔者学艺也不算精,如果有不准确甚至错误的地方欢迎拍砖。 一、太阳如何老化? 电影的设定是,太阳急速老化,将会不断膨胀,吞没整个地球;原著小说中的设定则如下: 三个多世纪前,天体物理学家们就发现这太阳内部氢转化为氦的速度突然加快,于是他们发射了上万个探测器穿过太阳,最终建立了这颗恒星完整精确的数学模型。巨型计算机对这个模型计算的结果表明,太阳的演化已向主星序外偏移,氦元素的聚变将在很短的时间内传遍整个太阳内部,由此产生一次叫氦闪的剧烈爆炸,之后,太阳将变为一颗巨大但暗淡的红巨星,它膨胀到如此之大,地球将在太阳内部运行!事实上在这之前的氦闪爆发中,我们的星球已被汽化了。这一切将在四百年内发生,现在已过了三百八十年。太阳的灾变将炸毁和吞没太阳系所有适合居住的类地行星,并使所有类木行星完全改变形态和轨道。自第一次氦闪后,随着重元素在太阳中心的反复聚集,太阳氦闪将在一段时间反复发生,这“一段时间”是相对于恒星演化来说的,其长度可能相当于上千个人类历史。所以,人类在以后的太阳系中已无法生存下去,惟一的生路是向外太空恒星际移民,而照人类目前的技术力量,全人类移民惟一可行的目标是半人马座比邻星,这是距我们最近的恒星,有 4.3 光年的路程。以上看法人们已达成共识,争论的焦点在移民方式上。 总结一下,就是太阳的老化突然提前了五十亿年到来,原因不明,可以理解成作者的设定(剧情需要,没有这个设定就没法展开故事)。 恒星的演化是一个非常有意思的过程,开始于巨分子云的自引力坍缩。只要星云的质量大于金斯质量(Jeans Mass),它就会出现引力的不稳定性,然后开始坍缩。当然,前面这句话有些不准确,因为满足金斯判据是星云坍缩形成恒星的必要非充分条件。形成恒星还有其他的一些条件,比如星云的初始角动量不能太大(如果角动量太大,而星云的质量本身也足够大,坍缩过程就会把星云变成扁扁的圆盘,然后到一定程度会解体、碎裂,总的角动量被分解为各个碎块的自转和公转角动量,这些碎块也各自坍缩形成恒星)。 星云的收缩分为快慢两段过程,快速收缩结束后的星云被称为原恒星(Protostar)。原恒星的缓慢收缩过程中,自引力和气体的压力基本平衡,形成了准的流体静力学平衡状态。此时原恒星已经不再透明,辐射只能由表层附近逸出,内部温度迅速升高,内外温差造成了强烈的对流。对流释放了内部的热量,同时平衡了恒星的化学组分。这一过程被称为林忠四郎阶段(Hayashi Phase),得名于日本天体物理学家林忠四郎。 进一步的引力收缩使得中心部分出现了辐射平衡,对流层急剧变浅,表面温度升高,核心部分的氢开始了聚变反应(相关回答:人类如何 / 何时发现恒星是依靠核聚变发光发热的?),恒星的演化正式进入了主序(Main Sequence)阶段。 恒星在主序阶段停留的时间取决于中心区域氢燃烧(这个词虽然不准确,但是大家都用)的时间,烧完了恒星就会开始偏离主序带。 对于小质量恒星 ,中心的氢烧完了,就只剩下氦了。但是中心部分的温度还不够高,不足以点燃氦的聚变,只有中心附近的氢依然在燃烧,形成了一个壳层,维持着恒星的辐射。氢的壳层燃烧继续产生氦,氦核的质量继续增大,增大到一定的程度以后,内部的压力抵挡不住自引力了,就会开始坍缩,引力势能转化为热辐射,从而吹起了外面的氢壳层,使得恒星的半径持续增大,表面温度持续下降,演化成了亚巨星。亚巨星继续膨胀,但是表面温度不再下降,最后变成了红巨星。当然,恒星的演化过程和恒星的质量有关,质量 的恒星由于物质不够,压根不会变成红巨星,氦核最后会坍缩成为氦白矮星(但是这种恒星的寿命太长了,比宇宙年龄还长,所以这还是只是我们的推测,暂时没有观测证据);质量 的恒星则在经历了氦闪以后进入双壳层燃烧的渐近巨星分支,然后演变成红超巨星,并快速、大量地开始损 pao 失 she 物质,最后演变成碳 - 氧白矮星。 红巨星中心氦核区域的电子由于密度增大发生了简并,当中心简并核的质量达到临界值 时,中心温度能达到 ,此时氦开始聚变( 反应),核心区域温度急剧上升,发生绝热膨胀,但是压力并不减小,所以核反应越来越快,变成了爆炸式的剧烈反应,这就是氦闪,一般持续几秒到几分钟。氦闪释放大量热量,温度升高,密度基本保持不变,因而氦核内电子又回到了非简并状态。此时,红巨星的核心膨胀、吸热,恒星光度骤减,进入稳定的氦燃烧阶段。红巨星的典型大小在一个天文单位的样子。 二、为什么要去木星? 这个问题就涉及到了轨道动力学里一个很重要的概念——引力弹弓(Gravity Assist)。 游戏坎巴拉太空计划的玩家想必都对这个概念不陌生。引力弹弓,就是利用行星等天体的公转运动和引力改变飞船的轨道和速度,同时节省燃料、时间和计划成本。 引力弹弓图解 说白了,其实就是动量守恒定律+能量守恒定律:通过双曲线轨道掠过行星,偷走行星的动量,然后扬长而去。在一般的场景中,都是飞船利用木星之类的大质量天体来大幅度加速,可是电影里的是地球和木星!木星的质量只有地球的 317.89 倍,虽然高中物理告诉大家,大于 100 倍的差距就可以忽略不计了,但是这可真的没法让我一下子就忽略不计啊!地球要加速若干公里每秒,这偷走的动量可真的不小了……心疼一下木星…… 三、为什么地球会分崩离析? 电影里几次提到了两个概念:希尔球(Hill Sphere)和洛希极限(Roche Limit)。 粗略来说,希尔球是环绕在天体(比如行星)周围的一片球状空间区域,在这个范围内的天体(比如卫星)为它而不是被它绕行的较大天体(比如恒星)的引力所控制。也就是说,行星如果想保留住自己的卫星,那卫星的轨道必须在行星的希尔球内。当然,比如月球也会有它的希尔球,而任何轨道位于月球的希尔球内的天体(或者人造卫星、飞船等)将会成为月球的卫星而不是地球的卫星。 如果较小的天体质量是 ,被它环绕的较重的天体质量是 ,轨道半长轴是 ,离心率是 ,则较小天体的希尔球半径 的近似值为: 以地球为例,地球的质量大概是 ,以 的轨道半长轴和 的离心率环绕着质量 的太阳,那么地球的希尔球的半径就大约是 150 万公里(0.01 个天文单位)。 洛希极限则是一个天体的自引力与第二个天体的引力造成的潮汐力大抵相等时的极限距离。当两个天体的距离小于洛希极限时,质量更小的那个天体就会倾向与分崩离析,继而成为质量较大天体的环(目前已知的行星环都在洛希极限之内)。苏梅克-列维 9 号彗星是一个例子,它在 1992 年经过木星时闯进了洛希极限的范围,然后被撕裂成了若干个碎片,并于 1994 年全数落在了木星上。 如果较小的天体质量是 ,半径是 ,被它环绕的较重的天体质量是 ,半径是 。对于一个完全刚体的球形的卫星,假设它完全由自引力聚合起来,而且它所环绕的行星也是球形的,然后我们忽略其他因素(比如潮汐变形和自转),那么: 对于流体的卫星,潮汐力会把它拉长,令它变得更容易碎裂: 由于有黏度、摩擦力、化学键等的影响,大部分天体都不是完全的流体或者刚体,所以一般来说,对应的洛希极限都在这两个界限之间。 参考资料:维基百科相关条目以及向守平老师的《天体物理概论》。 查看知乎讨论

推荐这个回答:《流浪地球》从物理上来说有哪些地方是很「bug」的?

解答了题主想了解的点燃木星炸飞地球是否可行的问题。

只看了一遍,还没来得及二刷,凭记忆简单写几点吧……只是简单的科普性文字阐述,笔者学艺也不算精,如果有不准确甚至错误的地方欢迎拍砖。

一、太阳如何老化?

电影的设定是,太阳急速老化,将会不断膨胀,吞没整个地球;原著小说中的设定则如下:

三个多世纪前,天体物理学家们就发现这太阳内部氢转化为氦的速度突然加快,于是他们发射了上万个探测器穿过太阳,最终建立了这颗恒星完整精确的数学模型。

巨型计算机对这个模型计算的结果表明,太阳的演化已向主星序外偏移,氦元素的聚变将在很短的时间内传遍整个太阳内部,由此产生一次叫氦闪的剧烈爆炸,之后,太阳将变为一颗巨大但暗淡的红巨星,它膨胀到如此之大,地球将在太阳内部运行!

事实上在这之前的氦闪爆发中,我们的星球已被汽化了。

这一切将在四百年内发生,现在已过了三百八十年。

太阳的灾变将炸毁和吞没太阳系所有适合居住的类地行星,并使所有类木行星完全改变形态和轨道。自第一次氦闪后,随着重元素在太阳中心的反复聚集,太阳氦闪将在一段时间反复发生,这“一段时间”是相对于恒星演化来说的,其长度可能相当于上千个人类历史。所以,人类在以后的太阳系中已无法生存下去,惟一的生路是向外太空恒星际移民,而照人类目前的技术力量,全人类移民惟一可行的目标是半人马座比邻星,这是距我们最近的恒星,有 4.3 光年的路程。以上看法人们已达成共识,争论的焦点在移民方式上。

总结一下,就是太阳的老化突然提前了五十亿年到来,原因不明,可以理解成作者的设定(剧情需要,没有这个设定就没法展开故事)。

恒星的演化是一个非常有意思的过程,开始于巨分子云的自引力坍缩。只要星云的质量大于金斯质量(Jeans Mass),它就会出现引力的不稳定性,然后开始坍缩。当然,前面这句话有些不准确,因为满足金斯判据是星云坍缩形成恒星的必要非充分条件。形成恒星还有其他的一些条件,比如星云的初始角动量不能太大(如果角动量太大,而星云的质量本身也足够大,坍缩过程就会把星云变成扁扁的圆盘,然后到一定程度会解体、碎裂,总的角动量被分解为各个碎块的自转和公转角动量,这些碎块也各自坍缩形成恒星)。

星云的收缩分为快慢两段过程,快速收缩结束后的星云被称为原恒星(Protostar)。原恒星的缓慢收缩过程中,自引力和气体的压力基本平衡,形成了准的流体静力学平衡状态。此时原恒星已经不再透明,辐射只能由表层附近逸出,内部温度迅速升高,内外温差造成了强烈的对流。对流释放了内部的热量,同时平衡了恒星的化学组分。这一过程被称为林忠四郎阶段(Hayashi Phase),得名于日本天体物理学家林忠四郎。

进一步的引力收缩使得中心部分出现了辐射平衡,对流层急剧变浅,表面温度升高,核心部分的氢开始了聚变反应(相关回答:人类如何 / 何时发现恒星是依靠核聚变发光发热的?),恒星的演化正式进入了主序(Main Sequence)阶段。

恒星在主序阶段停留的时间取决于中心区域氢燃烧(这个词虽然不准确,但是大家都用)的时间,烧完了恒星就会开始偏离主序带。

对于小质量恒星

,中心的氢烧完了,就只剩下氦了。但是中心部分的温度还不够高,不足以点燃氦的聚变,只有中心附近的氢依然在燃烧,形成了一个壳层,维持着恒星的辐射。氢的壳层燃烧继续产生氦,氦核的质量继续增大,增大到一定的程度以后,内部的压力抵挡不住自引力了,就会开始坍缩,引力势能转化为热辐射,从而吹起了外面的氢壳层,使得恒星的半径持续增大,表面温度持续下降,演化成了亚巨星。亚巨星继续膨胀,但是表面温度不再下降,最后变成了红巨星。当然,恒星的演化过程和恒星的质量有关,质量

的恒星由于物质不够,压根不会变成红巨星,氦核最后会坍缩成为氦白矮星(但是这种恒星的寿命太长了,比宇宙年龄还长,所以这还是只是我们的推测,暂时没有观测证据);质量

的恒星则在经历了氦闪以后进入双壳层燃烧的渐近巨星分支,然后演变成红超巨星,并快速、大量地开始损 pao 失 she 物质,最后演变成碳 - 氧白矮星。

红巨星中心氦核区域的电子由于密度增大发生了简并,当中心简并核的质量达到临界值

时,中心温度能达到

,此时氦开始聚变(

反应),核心区域温度急剧上升,发生绝热膨胀,但是压力并不减小,所以核反应越来越快,变成了爆炸式的剧烈反应,这就是氦闪,一般持续几秒到几分钟。氦闪释放大量热量,温度升高,密度基本保持不变,因而氦核内电子又回到了非简并状态。此时,红巨星的核心膨胀、吸热,恒星光度骤减,进入稳定的氦燃烧阶段。红巨星的典型大小在一个天文单位的样子。

二、为什么要去木星?

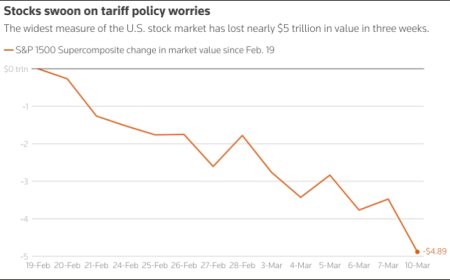

这个问题就涉及到了轨道动力学里一个很重要的概念——引力弹弓(Gravity Assist)。

游戏坎巴拉太空计划的玩家想必都对这个概念不陌生。引力弹弓,就是利用行星等天体的公转运动和引力改变飞船的轨道和速度,同时节省燃料、时间和计划成本。

说白了,其实就是动量守恒定律+能量守恒定律:通过双曲线轨道掠过行星,偷走行星的动量,然后扬长而去。在一般的场景中,都是飞船利用木星之类的大质量天体来大幅度加速,可是电影里的是地球和木星!木星的质量只有地球的 317.89 倍,虽然高中物理告诉大家,大于 100 倍的差距就可以忽略不计了,但是这可真的没法让我一下子就忽略不计啊!地球要加速若干公里每秒,这偷走的动量可真的不小了……心疼一下木星……

三、为什么地球会分崩离析?

电影里几次提到了两个概念:希尔球(Hill Sphere)和洛希极限(Roche Limit)。

粗略来说,希尔球是环绕在天体(比如行星)周围的一片球状空间区域,在这个范围内的天体(比如卫星)为它而不是被它绕行的较大天体(比如恒星)的引力所控制。也就是说,行星如果想保留住自己的卫星,那卫星的轨道必须在行星的希尔球内。当然,比如月球也会有它的希尔球,而任何轨道位于月球的希尔球内的天体(或者人造卫星、飞船等)将会成为月球的卫星而不是地球的卫星。

如果较小的天体质量是

,被它环绕的较重的天体质量是

,轨道半长轴是

,离心率是

,则较小天体的希尔球半径

的近似值为:

以地球为例,地球的质量大概是

,以

的轨道半长轴和

的离心率环绕着质量

的太阳,那么地球的希尔球的半径就大约是 150 万公里(0.01 个天文单位)。

洛希极限则是一个天体的自引力与第二个天体的引力造成的潮汐力大抵相等时的极限距离。当两个天体的距离小于洛希极限时,质量更小的那个天体就会倾向与分崩离析,继而成为质量较大天体的环(目前已知的行星环都在洛希极限之内)。苏梅克-列维 9 号彗星是一个例子,它在 1992 年经过木星时闯进了洛希极限的范围,然后被撕裂成了若干个碎片,并于 1994 年全数落在了木星上。

如果较小的天体质量是

,半径是

,被它环绕的较重的天体质量是

,半径是

。对于一个完全刚体的球形的卫星,假设它完全由自引力聚合起来,而且它所环绕的行星也是球形的,然后我们忽略其他因素(比如潮汐变形和自转),那么:

对于流体的卫星,潮汐力会把它拉长,令它变得更容易碎裂:

由于有黏度、摩擦力、化学键等的影响,大部分天体都不是完全的流体或者刚体,所以一般来说,对应的洛希极限都在这两个界限之间。

参考资料:维基百科相关条目以及向守平老师的《天体物理概论》。