“忘记初心”的工业巨头,能复兴美国制造业吗?

(原文发布在金融时报网站评论版,原标题:“美国的工业巨头企业是否已经忘掉了初心?”译文仅供读者参考,不代表观察者网观点。) 【文/安德鲁·希尔,翻译/观察者网 郭涵】 批评者表示,分散的股权、脆弱的文化以及对财报的过分关注已经阻碍了创新。 2024年10月,刚刚接任波音公司首席执行官这个恐怕是全美国企业界最艰难职务不到3个月的凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)向全体员工发布了一份备忘录。 他警告,面对亏损、一场代价高昂的罢工、反复出现的质量问题以及2018年、2019年两起737 MAX致命坠机事故产生的持续冲击波,公司上下要做好进一步裁员的准备。 奥特伯格也直接谈到了在许多人看来,让波音这家曾代表美国制造业骄傲和工程实力象征的公司迷失方向的核心原因。他写道:“我们……需要集中资源,在事关我们自身定位的核心领域开展业务与创新。” 波音1月28日发布的业绩报告显示,公司2024年净亏损118亿美元,并放弃制定2025年财务目标。 波音官网 正如哈佛商学院教授兰杰·古拉蒂(Ranjay Gulati)在2022年出版的《深层目标》一书中提到,波音“抛弃了自身存在的更深刻理由——助推这家公司在上一个世纪取得成功的价值观和使命感”。 他写道,即使到了20世纪90年代,波音公司似乎还能意识到自己主要致力于实现一种理念——通过“建造更好、更快、更大飞机的宏伟愿景”这种形式,来推动航空技术的进步。 在特朗普总统加征保护主义关税以试图推动美国的制造业复兴之际,批评人士断言,许多在20世纪伟大过的美国工业巨头已经与带领他们走向伟大的意识形态和理念脱节,其影响力——在许多案例中,也包括企业规模——均大幅萎缩。 《不负责任的机器》一书作者、经济学家丹·戴维斯(Dan Davis)表示:“任何与投资者关系部或者大公司打过交道的人都十分清楚……有些人……对企业的全部理解已经简化为对季度盈利数字和市场平均预估之间的比较。” 他补充说,最大限度地强调某一种衡量成功的指标——并忽略与之无关的信息——会分散公司对创新以及改善长期员工关系的注意力。 然而,外界眼中的“过度沉溺”于季度财务报表、优先考虑投资者权益等做法并不是波音(或者其他大型美国公司)陷入困境的唯一原因。 尽管波音公司依然以创始人威廉·波音的名字命名,但该集团的股份已经被成千上万大大小小的投资者分别持有。这样一种分散的股权结构正是牛津大学赛德商学院的科林·梅耶(Colin Mayer)口中“危机资本主义”的特征,增加了追求短期利润最大化的压力。 去年9月起,波音公司位于美国太平洋西北地区工厂的约3.3万工人因劳动协议问题未能达成共识举行罢工。 梅耶认为,“开明且占据主导地位的所有者”倾向于为公司提供长期稳定性,并在一定程度上使其免于遭受金融化的影响。他们还会给公司注入一种独特且有韧性的文化,在他们减少对公司日常业务的参与甚至离开公司之后,这种文化仍能长期存在。 这种凝聚性文化面临的一个潜在威胁是规模。波音从一家在船坞里造木制水上飞机的企业,发展成拥有超过17万员工的全球航空航天与国防工业集团。哥伦比亚大学商学院管理学教授丽塔·麦格拉斯(Rita McGrath)认为,随着一家公司的发展壮大,其中的“初创部落文化”会不可避免地遭到稀释。 “公司在不断发展的过程中,会形成各种各样的‘废料’——比如不合理的规则,大量的官僚主义。除非你的公司能够平衡这样的问题,否则,作为一家大公司也必然要遵循熵增定律。” 过去一个多世纪以来,通用电气公司的工程技术与管理风格一直是风向标般的存在。股票市场分析师对其财务回报赞不绝口,担任了20年(1981至2001年)通用电气CEO的杰克·韦尔奇(Jack Welch)也被无数书籍和文章所称颂。 但是,2008年至2010年间的金融危机对通用电气的商业模式造成了无法承受的压力,迫使其拆分为三家公司,并导致外界重新评估其遗产。戴维斯在《不负责任的机器》一书中讲述了该集团“如何巩固财务报告相对其他任何信息系统的主导地位”。 他说:“相比在运营和战略管理部门之间做资源分配的妥协,并根据不同流程的具体要求进行微调,现在每个部门都必须服务于让季度财报数据更加漂亮的目标,这往往产生了荒谬的效果。” 来自赛德商学院的梅耶所提到的分散股权结构可能也助长了这个趋势。伊士曼科达公司的模拟胶片制造业务因数字成像技术的冲击而陷入破产,科达于2012年申请了破产保护。如今在管理学界,“科达时刻”这个名词更有可能是形容未能发现即将到来的技术变革,而不是某次值得拍摄的难忘场景。 但科达早在20世纪70年代就开始探索数字成像技术。是华尔街向科达施压,要求它继续榨取带来高额利润的模拟胶片业务,哪怕当时已经能够看出,消费者终将不可避免地拥抱数码业务。

(原文发布在金融时报网站评论版,原标题:“美国的工业巨头企业是否已经忘掉了初心?”译文仅供读者参考,不代表观察者网观点。)

【文/安德鲁·希尔,翻译/观察者网 郭涵】

批评者表示,分散的股权、脆弱的文化以及对财报的过分关注已经阻碍了创新。

2024年10月,刚刚接任波音公司首席执行官这个恐怕是全美国企业界最艰难职务不到3个月的凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)向全体员工发布了一份备忘录。

他警告,面对亏损、一场代价高昂的罢工、反复出现的质量问题以及2018年、2019年两起737 MAX致命坠机事故产生的持续冲击波,公司上下要做好进一步裁员的准备。

奥特伯格也直接谈到了在许多人看来,让波音这家曾代表美国制造业骄傲和工程实力象征的公司迷失方向的核心原因。他写道:“我们……需要集中资源,在事关我们自身定位的核心领域开展业务与创新。”

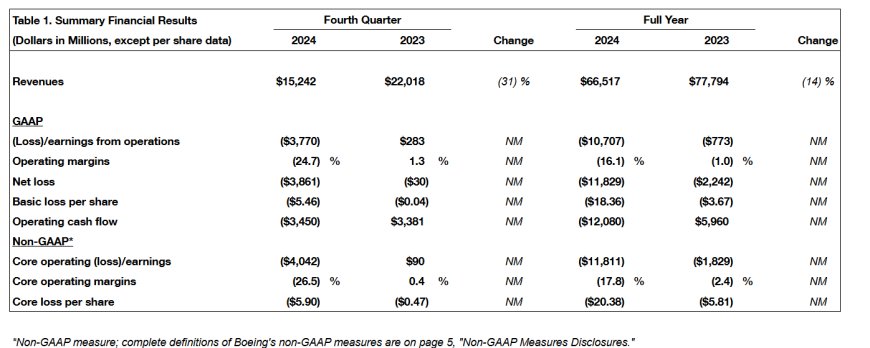

波音1月28日发布的业绩报告显示,公司2024年净亏损118亿美元,并放弃制定2025年财务目标。 波音官网

正如哈佛商学院教授兰杰·古拉蒂(Ranjay Gulati)在2022年出版的《深层目标》一书中提到,波音“抛弃了自身存在的更深刻理由——助推这家公司在上一个世纪取得成功的价值观和使命感”。

他写道,即使到了20世纪90年代,波音公司似乎还能意识到自己主要致力于实现一种理念——通过“建造更好、更快、更大飞机的宏伟愿景”这种形式,来推动航空技术的进步。

在特朗普总统加征保护主义关税以试图推动美国的制造业复兴之际,批评人士断言,许多在20世纪伟大过的美国工业巨头已经与带领他们走向伟大的意识形态和理念脱节,其影响力——在许多案例中,也包括企业规模——均大幅萎缩。

《不负责任的机器》一书作者、经济学家丹·戴维斯(Dan Davis)表示:“任何与投资者关系部或者大公司打过交道的人都十分清楚……有些人……对企业的全部理解已经简化为对季度盈利数字和市场平均预估之间的比较。”

他补充说,最大限度地强调某一种衡量成功的指标——并忽略与之无关的信息——会分散公司对创新以及改善长期员工关系的注意力。

然而,外界眼中的“过度沉溺”于季度财务报表、优先考虑投资者权益等做法并不是波音(或者其他大型美国公司)陷入困境的唯一原因。

尽管波音公司依然以创始人威廉·波音的名字命名,但该集团的股份已经被成千上万大大小小的投资者分别持有。这样一种分散的股权结构正是牛津大学赛德商学院的科林·梅耶(Colin Mayer)口中“危机资本主义”的特征,增加了追求短期利润最大化的压力。

去年9月起,波音公司位于美国太平洋西北地区工厂的约3.3万工人因劳动协议问题未能达成共识举行罢工。

梅耶认为,“开明且占据主导地位的所有者”倾向于为公司提供长期稳定性,并在一定程度上使其免于遭受金融化的影响。他们还会给公司注入一种独特且有韧性的文化,在他们减少对公司日常业务的参与甚至离开公司之后,这种文化仍能长期存在。

这种凝聚性文化面临的一个潜在威胁是规模。波音从一家在船坞里造木制水上飞机的企业,发展成拥有超过17万员工的全球航空航天与国防工业集团。哥伦比亚大学商学院管理学教授丽塔·麦格拉斯(Rita McGrath)认为,随着一家公司的发展壮大,其中的“初创部落文化”会不可避免地遭到稀释。

“公司在不断发展的过程中,会形成各种各样的‘废料’——比如不合理的规则,大量的官僚主义。除非你的公司能够平衡这样的问题,否则,作为一家大公司也必然要遵循熵增定律。”

过去一个多世纪以来,通用电气公司的工程技术与管理风格一直是风向标般的存在。股票市场分析师对其财务回报赞不绝口,担任了20年(1981至2001年)通用电气CEO的杰克·韦尔奇(Jack Welch)也被无数书籍和文章所称颂。

但是,2008年至2010年间的金融危机对通用电气的商业模式造成了无法承受的压力,迫使其拆分为三家公司,并导致外界重新评估其遗产。戴维斯在《不负责任的机器》一书中讲述了该集团“如何巩固财务报告相对其他任何信息系统的主导地位”。

他说:“相比在运营和战略管理部门之间做资源分配的妥协,并根据不同流程的具体要求进行微调,现在每个部门都必须服务于让季度财报数据更加漂亮的目标,这往往产生了荒谬的效果。”

来自赛德商学院的梅耶所提到的分散股权结构可能也助长了这个趋势。伊士曼科达公司的模拟胶片制造业务因数字成像技术的冲击而陷入破产,科达于2012年申请了破产保护。如今在管理学界,“科达时刻”这个名词更有可能是形容未能发现即将到来的技术变革,而不是某次值得拍摄的难忘场景。

但科达早在20世纪70年代就开始探索数字成像技术。是华尔街向科达施压,要求它继续榨取带来高额利润的模拟胶片业务,哪怕当时已经能够看出,消费者终将不可避免地拥抱数码业务。