历史上有哪些「鲁鱼亥豕」之误?

写一个非常魔性的甲骨文的例子。 补记:本来就想写一个的,写着写着写了甲骨文例子三,金文例子三,还有一些小例子。之后想到了再继续补充吧! 《史记》中记载:商朝的建立者商汤的一个儿子,叫外丙。但在甲骨文里,外丙的名字写作这样: 外丙(22775) 右边那个像凳子的字是「丙」(其实画的可能是菜板的侧视图),而左边那个树枝一样的字却是「占卜」的「卜」啊!所以我们有理由怀疑,外丙其实叫卜丙,是《史记》记错字了! 反正《史记》记错商王名字的事,也不是头一回见了:商王康丁,《史记》误作庚丁——因为「康」和「庚」字形相似(见下图),这也是一个明显的「鲁鱼亥豕」之误(蔡哲茂有文云「康」「庚」乃假借,非字误)。 康 庚 于是「甲骨四堂」之首——罗振玉说:「今卜丙之名屡见于卜辞」,钦定外丙的名字为卜丙了,郭沫若等亦赞同其说。所以至今许多甲骨文著作中,外丙之名皆写作卜丙,比如陈梦家的《殷墟卜辞综述》: 10:卜丙 但是,你以为这就是一个简单的认错字的故事吗? 不!故事到这里才刚刚开始: 这个字就是「外」,不是「卜」! 是学者们认错字了。 那么现在,我们来看看甲骨文中的「卜」究竟长什么样: 卜 这才是真正的「卜」。 emmm...好像和「卜丙」的「卜」完全没有区别好吗! 「卜」和「外」的真正区别并不在字形上。 为了讲清楚「卜」和「外」的区别,我们得从「卜」这个字的来历说起。先看到下面这片龟甲: 卜兆 兆干 兆枝 龟甲两侧各有很多「卜」形裂纹,叫作「卜兆」,是占卜时灼烧龟甲的形成的。「卜兆」竖着的那画叫「兆干」,横着的那画叫「兆枝」(如图)。而「卜」字,正是「卜兆」的象形,一竖、一点分别画的「兆干」和「兆枝」。「卜」字的读音,也是模拟灼烧甲骨时「噗噗」的声响。 再看龟甲:龟甲左边的「兆枝」都是向右的,右边的「兆枝」都是向左的。总结一下就是:「兆枝」都是朝内的。 「兆枝」都是朝内的... 「兆枝」都是朝内的... 那「兆枝」反过来不就朝「外」了吗! 现在我们怀着这个猜想,来看看下面这片甲骨: 这片甲骨的「兆枝」都是向右的(标红)。文中还有三个「卜」字(红色标出),根据上下文,毫无疑问都是「卜」字。这三个「卜」字的那一点,也都和「兆枝」一样,是朝右的。 但这篇甲骨里唯独还有一个点朝左的「卜」(蓝色标出),正好和「兆枝」的方向相反,是朝外的,这个字正是「外」。 所以,「卜」和「外」在甲骨里字形一模一样,区别只在于,点的方向和旁边的「卜兆」的方向一样就是「卜」,和旁边「卜兆」的方向相反就是「外」。 因此,商汤的儿子,确是叫外丙,不叫卜丙。另外《史记》里还有一位商王外壬,也确实叫外壬,之前学者亦误为卜壬。 但由于「卜」和「外」的区别实在太魔性了,所以后来古人在「卜(外)」的左边加了一个「月」(「月」「外」古音相近),来表示「外」,以区别「卜」。不过这个「月」,后来讹为「夕」了,也就是现在我们写的「外」字。 说起甲骨文里的商朝先王,还有一个字形相似认错的例子。 《史记》里记载:商汤的爸爸叫主癸,他的爷爷叫主壬,在甲骨文里分别写作这样: 主壬(22707) 左边这个字是主,右边写的像「工」的是「壬」。 主癸(22644) 右边十字形的字是「癸」。(我一直觉得像《真三国无双》里吕玲绮的奇葩手里剑) 真三国无双 7 吕玲绮 但是早期学者们,都认为这个「主」实为「示」字。比如郭沫若云:「示癸即《史记》之主癸」,并认为《史记》由于「鲁鱼亥豕」之误,认错了字,把「示」当成了「主」,搞错了商王名字,故又云:「……即主癸之所由误」。 其实这个字就是「主」,不是「示」。「主」画的是牌位,而「示」是牌位上加点,长这样: 示 所以《史记》没有记错,是早期学者没有弄清楚「主」和「示」的区别。 但话说回来,「主」和「示」的字形虽然有区别,但甲骨文里这两个字依然是有混用情况的,畛域没有那么清晰。 同样的问题还出在「大」和「天」这两个字上:从字形上看,「大」画的是一个正立的人,而「天」是一个人顶着个大脑袋,表示头顶——所以神话里的人物「刑天」就是「砍头」的意思。 大 天 在传世文献里,商汤叫「天乙」,商朝首都叫「天邑商」,但在甲骨文里,很多就是写作「大乙」、「大邑商」,所以早期学者也认为是《史记》抄错了,把「大」误成了「天」。但现在我们发现,就是单纯的写作「大」,读作「天」。这口锅我暂时还不知道该甩给早期文字的不规范,还是刻甲骨的这群人偷懒。 不过《史记》里确实有真的认错字的情况,比如「王亥」误作「王振」,是真的「鲁鱼亥亥」字形之误。 说到这个「主」,又想到一个认错字的例子。 甲骨文的祭祀对象里,有一个「△主」,「主」就是上文里的主,「△」是一个这样的字: 学者们把这个字认作「蚕」,「蚕主」四舍五入就是「蚕神」啊!于是我们得到一个大新闻:商朝人已经开始织蚕丝,并且崇拜「蚕神」!在一些介绍中国丝织品的书籍里,就引用了这个说法。 但经张政烺先生考证,这个字实为「它」,「它主」就是「其他的主」,指旁系的先王。跟「蚕」实无半毛钱的关系... 说完甲骨说金文。 上个月朋友给我转了一篇文章,是用金文写的《宪法》,如图: 标红圈的那句话写的是「中国各族人民共同创造了光辉灿烂的文化」,标红圈的那个字是「同」,但不幸,作者写成了「凡」。 「凡」和「同」的区别在于,「凡」右下角是勾脚的,而「同」两边是直的,和底下有没有那个「口」没有关系,如图: 同 凡 同样由于早起学者没有注意到这一点,把很多「同」和「凡」弄混,比如金文里经常出现的「凡公」,被认成「同公」。还有之前学者解释「退簋」(旧名「天亡簋」)的「王同三方」这句话时,认成了「王凡三方」,并认为「凡」通「泛」,表示王向三方泛舟,就完全把这句话弄错了。郭沫若认为「凡」读为「风」,也不对。实际就是「王会同三方」的意思。 注:「退簋」是个天坑,到现在许多科普书还介绍「退簋」是周武王灭商的证据,实际两者没有半毛钱关系,完全就是文意理解错了。 退簋(最右行倒数第四字即「同」) 补记:评论区有问到「退簋」(「天亡簋」)在讲什么,在这里补充解释一下。 这篇之所以文意理解错误,也是「鲁鱼亥豕」造成的,主要原因有两点: 1.为什么旧名「天亡簋」? 看到上图右数第二行的末四字,之前学者认作「天亡又王」。「某人又某人」这种句子在金文里经常出现,约等于「某人引领(佑助)某人」的意思。所以这句话是说「一个叫天亡的人引领周王祭祀」,故名「天亡簋」。郭沫若继续考证说,黄帝的大臣有个叫天老的,所以古代有「天」这个姓。 但我们看文字,「又」一般写作这样: 又 细审铭文的「又」,可以看到,上面若有若无还有浅浅的一笔: 退簋 那就应该是这个字: 吝(尤) 这个字在甲骨文中常见,表示灾祸、过错一类的含义,之前学者释为「尤」。「亡」同「无」,「亡尤」就是「没有灾祸」,所以这句话应读为「……天,亡尤,王……」,就是说周王祭祀之后,无灾。这里并不存在一个叫「天亡」的人... 郭沫若本来是这么读的,后来被人带歪了,同意了「天亡又王」这种说法。不过,这个字虽然意为灾祸,但不见得是「尤」字,因从字形演变上有点说不过去。最近陈剑老师说是「吝」,我认为可从。 至于为什么叫「退簋」,是因为在文末有一句话,写着这个簋的主人叫做「退」,但之前学者没读懂那句话。 2.为什么会理解成「武王灭商」的证据? 因为文中有句话「丕显王作省,丕肆王作庸,丕克迄卒王祀」,但之前学者都把「卒」认成了「衣」,并认为「衣」通「殷」。「迄」是结束的意思,那么「迄殷王祀」,就是「终结殷王的祭祀」,可不就是灭商的证据吗! 至于前面两句话,之前学者的理解是:「丕显王」指周文王,「省」训为「善」,「丕肆王」指周武王,「庸」当时被误认为「庚」,解释为继续。所以这句话连起来就是「周文王作善积德,周武王继承了,于是终结了殷王的祭祀」。 妥妥的灭商证据啊。 但我们看字形,这是衣: 衣 这是卒: 卒 区别在于,「卒」的底下比「衣」多了一个翘脚,过去甲骨文和金文中有大量的「卒」都被误释为「衣」。而「迄卒王祀」就是「完成王的祭祀」。 另外,前一句的「省」当指乐器「笙」,「庸」也是钟一类的乐器「镛」,《尚书》云「笙镛以间」,都是当时祭祀时常见的乐器。 所以这句话说的是:「周文王发明了笙,周武王发明了镛,所以能完成周王的祭祀。」至于为什么这么强调乐器,可能因为「退」的身份是乐官。 和武王灭商简直毫无关系... 再写一个《尚书》里的错误。 《尚书·立正》里有一个词「庶狱庶慎」,这词啥意思呢?完全就读不懂嘛!从古到今学者对这句话都只能强行解释。 而国宝《毛公鼎》里有一个字长这样(如下图),陈剑老师认为是「浴」,读为「讼」。 我们还须知道,战国时齐鲁那边,「慎」是写成这样的: 昚(慎) 是不是和上面那个「讼」很像? 这种「慎」的写法汉人是认识的,并且记录在《说文解字》里,南宋九妹的养子宋孝宗赵昚(慎)的名字,就用的「慎」的这种写法。 ——真相就此大白! 「狱讼」自是近义词,所以汉人把「庶狱庶讼」认成了「庶狱庶昚(慎)」,于是现在《尚书》里出现里这奇怪的句子。 最后附带解释一下,有些答案提到了「司母戊鼎」,现在国家博物馆改称「后母戊鼎」的问题。「后母戊鼎」实锤是错误的叫法,应读「司(母)戊鼎」无疑。现在学界的问题是,如何解释这个「司」,还未有定论。参见这个回答: 有哪些其实学界早有定论,但坊间却一直喋喋不休的历史问题? 那么为什么国博要改称「后母戊鼎」呢? 反正博物馆里有问题的写法和解释多了去了,不少这一个... 感觉认错字的例子好多,想到再补~ 查看知乎讨论

写一个非常魔性的甲骨文的例子。

补记:本来就想写一个的,写着写着写了甲骨文例子三,金文例子三,还有一些小例子。之后想到了再继续补充吧!

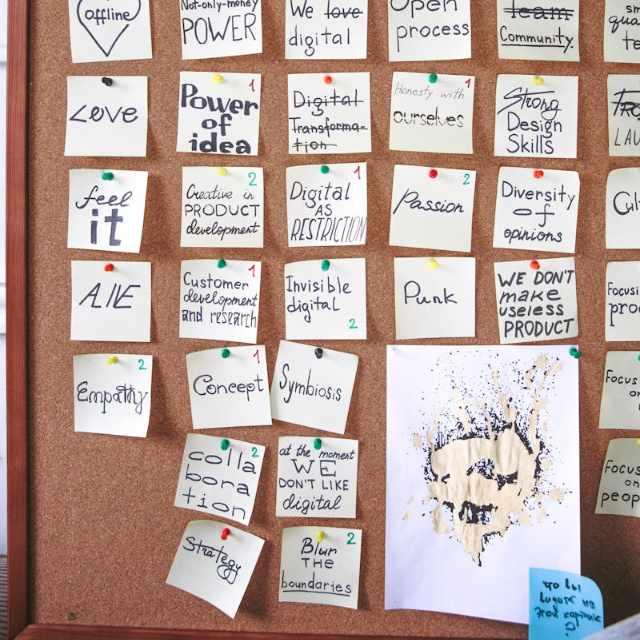

《史记》中记载:商朝的建立者商汤的一个儿子,叫外丙。但在甲骨文里,外丙的名字写作这样:

右边那个像凳子的字是「丙」(其实画的可能是菜板的侧视图),而左边那个树枝一样的字却是「占卜」的「卜」啊!所以我们有理由怀疑,外丙其实叫卜丙,是《史记》记错字了!

反正《史记》记错商王名字的事,也不是头一回见了:商王康丁,《史记》误作庚丁——因为「康」和「庚」字形相似(见下图),这也是一个明显的「鲁鱼亥豕」之误(蔡哲茂有文云「康」「庚」乃假借,非字误)。

于是「甲骨四堂」之首——罗振玉说:「今卜丙之名屡见于卜辞」,钦定外丙的名字为卜丙了,郭沫若等亦赞同其说。所以至今许多甲骨文著作中,外丙之名皆写作卜丙,比如陈梦家的《殷墟卜辞综述》:

但是,你以为这就是一个简单的认错字的故事吗?

不!故事到这里才刚刚开始:

这个字就是「外」,不是「卜」!

是学者们认错字了。

那么现在,我们来看看甲骨文中的「卜」究竟长什么样:

这才是真正的「卜」。

emmm...好像和「卜丙」的「卜」完全没有区别好吗!

「卜」和「外」的真正区别并不在字形上。

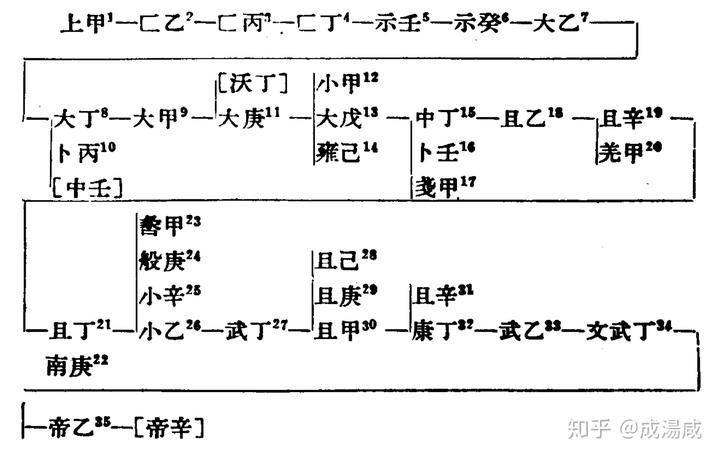

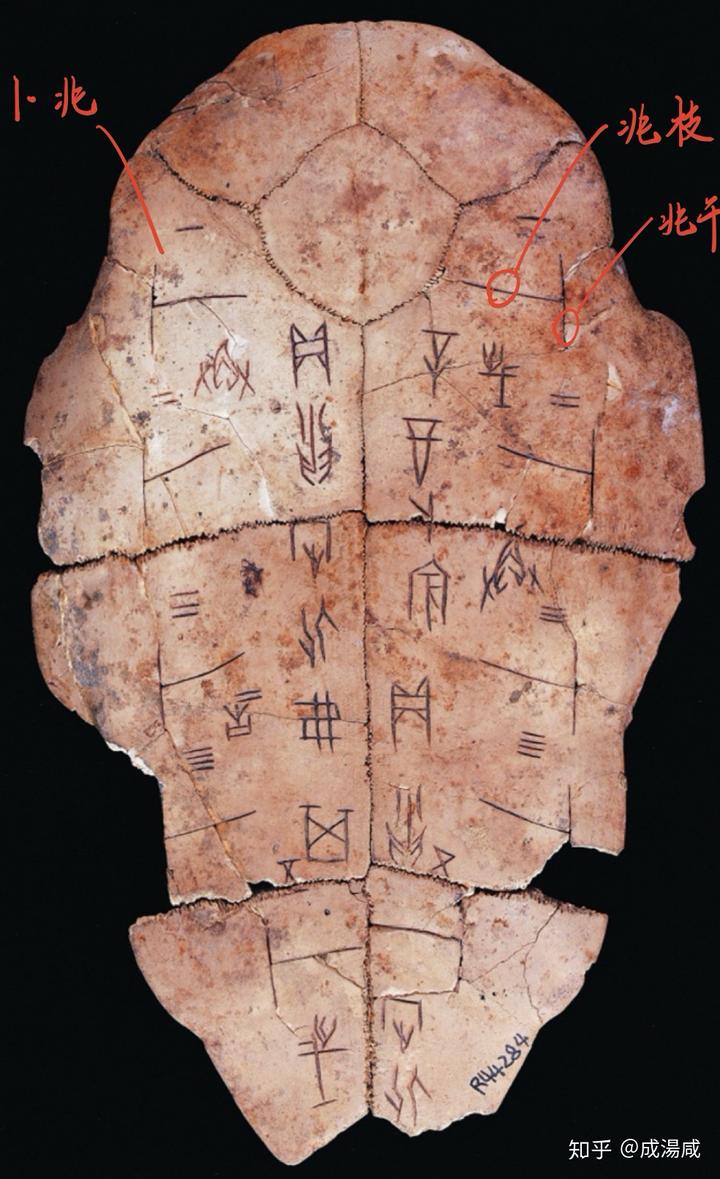

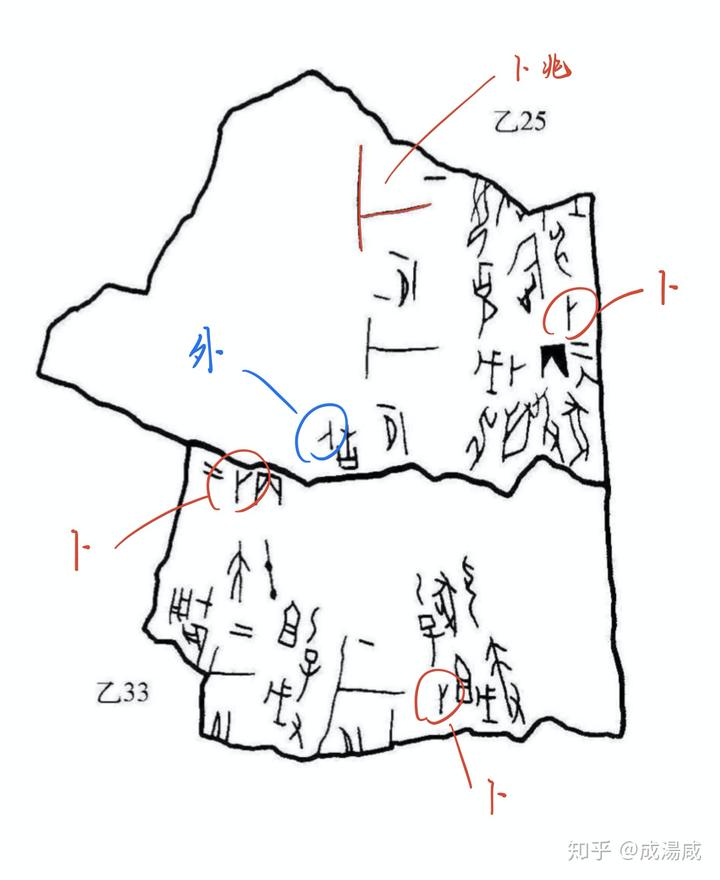

为了讲清楚「卜」和「外」的区别,我们得从「卜」这个字的来历说起。先看到下面这片龟甲:

龟甲两侧各有很多「卜」形裂纹,叫作「卜兆」,是占卜时灼烧龟甲的形成的。「卜兆」竖着的那画叫「兆干」,横着的那画叫「兆枝」(如图)。而「卜」字,正是「卜兆」的象形,一竖、一点分别画的「兆干」和「兆枝」。「卜」字的读音,也是模拟灼烧甲骨时「噗噗」的声响。

再看龟甲:龟甲左边的「兆枝」都是向右的,右边的「兆枝」都是向左的。总结一下就是:「兆枝」都是朝内的。

「兆枝」都是朝内的...

「兆枝」都是朝内的...

那「兆枝」反过来不就朝「外」了吗!

现在我们怀着这个猜想,来看看下面这片甲骨:

这片甲骨的「兆枝」都是向右的(标红)。文中还有三个「卜」字(红色标出),根据上下文,毫无疑问都是「卜」字。这三个「卜」字的那一点,也都和「兆枝」一样,是朝右的。

但这篇甲骨里唯独还有一个点朝左的「卜」(蓝色标出),正好和「兆枝」的方向相反,是朝外的,这个字正是「外」。

所以,「卜」和「外」在甲骨里字形一模一样,区别只在于,点的方向和旁边的「卜兆」的方向一样就是「卜」,和旁边「卜兆」的方向相反就是「外」。

因此,商汤的儿子,确是叫外丙,不叫卜丙。另外《史记》里还有一位商王外壬,也确实叫外壬,之前学者亦误为卜壬。

但由于「卜」和「外」的区别实在太魔性了,所以后来古人在「卜(外)」的左边加了一个「月」(「月」「外」古音相近),来表示「外」,以区别「卜」。不过这个「月」,后来讹为「夕」了,也就是现在我们写的「外」字。

说起甲骨文里的商朝先王,还有一个字形相似认错的例子。

《史记》里记载:商汤的爸爸叫主癸,他的爷爷叫主壬,在甲骨文里分别写作这样:

左边这个字是主,右边写的像「工」的是「壬」。

右边十字形的字是「癸」。(我一直觉得像《真三国无双》里吕玲绮的奇葩手里剑)

但是早期学者们,都认为这个「主」实为「示」字。比如郭沫若云:「示癸即《史记》之主癸」,并认为《史记》由于「鲁鱼亥豕」之误,认错了字,把「示」当成了「主」,搞错了商王名字,故又云:「……即主癸之所由误」。

其实这个字就是「主」,不是「示」。「主」画的是牌位,而「示」是牌位上加点,长这样:

所以《史记》没有记错,是早期学者没有弄清楚「主」和「示」的区别。

但话说回来,「主」和「示」的字形虽然有区别,但甲骨文里这两个字依然是有混用情况的,畛域没有那么清晰。

同样的问题还出在「大」和「天」这两个字上:从字形上看,「大」画的是一个正立的人,而「天」是一个人顶着个大脑袋,表示头顶——所以神话里的人物「刑天」就是「砍头」的意思。

在传世文献里,商汤叫「天乙」,商朝首都叫「天邑商」,但在甲骨文里,很多就是写作「大乙」、「大邑商」,所以早期学者也认为是《史记》抄错了,把「大」误成了「天」。但现在我们发现,就是单纯的写作「大」,读作「天」。这口锅我暂时还不知道该甩给早期文字的不规范,还是刻甲骨的这群人偷懒。

不过《史记》里确实有真的认错字的情况,比如「王亥」误作「王振」,是真的「鲁鱼亥亥」字形之误。

说到这个「主」,又想到一个认错字的例子。

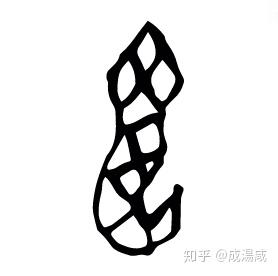

甲骨文的祭祀对象里,有一个「△主」,「主」就是上文里的主,「△」是一个这样的字:

学者们把这个字认作「蚕」,「蚕主」四舍五入就是「蚕神」啊!于是我们得到一个大新闻:商朝人已经开始织蚕丝,并且崇拜「蚕神」!在一些介绍中国丝织品的书籍里,就引用了这个说法。

但经张政烺先生考证,这个字实为「它」,「它主」就是「其他的主」,指旁系的先王。跟「蚕」实无半毛钱的关系...

说完甲骨说金文。

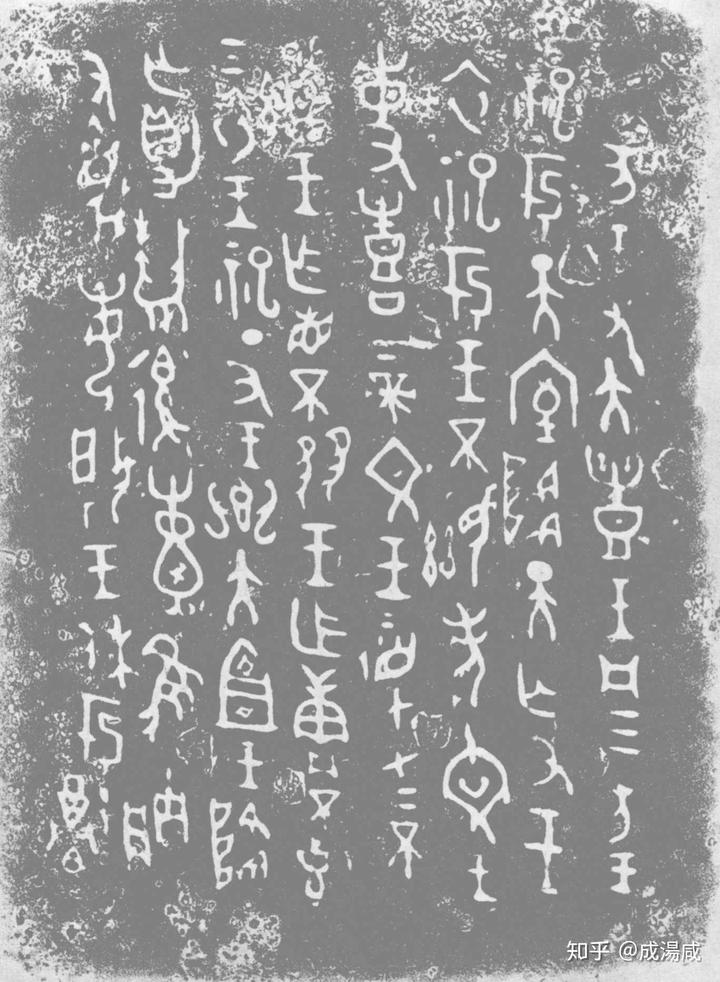

上个月朋友给我转了一篇文章,是用金文写的《宪法》,如图:

标红圈的那句话写的是「中国各族人民共同创造了光辉灿烂的文化」,标红圈的那个字是「同」,但不幸,作者写成了「凡」。

「凡」和「同」的区别在于,「凡」右下角是勾脚的,而「同」两边是直的,和底下有没有那个「口」没有关系,如图:

同样由于早起学者没有注意到这一点,把很多「同」和「凡」弄混,比如金文里经常出现的「凡公」,被认成「同公」。还有之前学者解释「退簋」(旧名「天亡簋」)的「王同三方」这句话时,认成了「王凡三方」,并认为「凡」通「泛」,表示王向三方泛舟,就完全把这句话弄错了。郭沫若认为「凡」读为「风」,也不对。实际就是「王会同三方」的意思。

注:「退簋」是个天坑,到现在许多科普书还介绍「退簋」是周武王灭商的证据,实际两者没有半毛钱关系,完全就是文意理解错了。

补记:评论区有问到「退簋」(「天亡簋」)在讲什么,在这里补充解释一下。

这篇之所以文意理解错误,也是「鲁鱼亥豕」造成的,主要原因有两点:

1.为什么旧名「天亡簋」?

看到上图右数第二行的末四字,之前学者认作「天亡又王」。「某人又某人」这种句子在金文里经常出现,约等于「某人引领(佑助)某人」的意思。所以这句话是说「一个叫天亡的人引领周王祭祀」,故名「天亡簋」。郭沫若继续考证说,黄帝的大臣有个叫天老的,所以古代有「天」这个姓。

但我们看文字,「又」一般写作这样:

细审铭文的「又」,可以看到,上面若有若无还有浅浅的一笔:

那就应该是这个字:

这个字在甲骨文中常见,表示灾祸、过错一类的含义,之前学者释为「尤」。「亡」同「无」,「亡尤」就是「没有灾祸」,所以这句话应读为「……天,亡尤,王……」,就是说周王祭祀之后,无灾。这里并不存在一个叫「天亡」的人...

郭沫若本来是这么读的,后来被人带歪了,同意了「天亡又王」这种说法。不过,这个字虽然意为灾祸,但不见得是「尤」字,因从字形演变上有点说不过去。最近陈剑老师说是「吝」,我认为可从。

至于为什么叫「退簋」,是因为在文末有一句话,写着这个簋的主人叫做「退」,但之前学者没读懂那句话。

2.为什么会理解成「武王灭商」的证据?

因为文中有句话「丕显王作省,丕肆王作庸,丕克迄卒王祀」,但之前学者都把「卒」认成了「衣」,并认为「衣」通「殷」。「迄」是结束的意思,那么「迄殷王祀」,就是「终结殷王的祭祀」,可不就是灭商的证据吗!

至于前面两句话,之前学者的理解是:「丕显王」指周文王,「省」训为「善」,「丕肆王」指周武王,「庸」当时被误认为「庚」,解释为继续。所以这句话连起来就是「周文王作善积德,周武王继承了,于是终结了殷王的祭祀」。

妥妥的灭商证据啊。

但我们看字形,这是衣:

这是卒:

区别在于,「卒」的底下比「衣」多了一个翘脚,过去甲骨文和金文中有大量的「卒」都被误释为「衣」。而「迄卒王祀」就是「完成王的祭祀」。

另外,前一句的「省」当指乐器「笙」,「庸」也是钟一类的乐器「镛」,《尚书》云「笙镛以间」,都是当时祭祀时常见的乐器。

所以这句话说的是:「周文王发明了笙,周武王发明了镛,所以能完成周王的祭祀。」至于为什么这么强调乐器,可能因为「退」的身份是乐官。

和武王灭商简直毫无关系...

再写一个《尚书》里的错误。

《尚书·立正》里有一个词「庶狱庶慎」,这词啥意思呢?完全就读不懂嘛!从古到今学者对这句话都只能强行解释。

而国宝《毛公鼎》里有一个字长这样(如下图),陈剑老师认为是「浴」,读为「讼」。

我们还须知道,战国时齐鲁那边,「慎」是写成这样的:

是不是和上面那个「讼」很像?

这种「慎」的写法汉人是认识的,并且记录在《说文解字》里,南宋九妹的养子宋孝宗赵昚(慎)的名字,就用的「慎」的这种写法。

——真相就此大白!

「狱讼」自是近义词,所以汉人把「庶狱庶讼」认成了「庶狱庶昚(慎)」,于是现在《尚书》里出现里这奇怪的句子。

最后附带解释一下,有些答案提到了「司母戊鼎」,现在国家博物馆改称「后母戊鼎」的问题。「后母戊鼎」实锤是错误的叫法,应读「司(母)戊鼎」无疑。现在学界的问题是,如何解释这个「司」,还未有定论。参见这个回答:

那么为什么国博要改称「后母戊鼎」呢?

反正博物馆里有问题的写法和解释多了去了,不少这一个...

感觉认错字的例子好多,想到再补~