大白鲨身上干干净净,鲸鱼身上为何都是藤壶?

鲨鱼是一种鱼啊,你见过鱼类身上长大量藤壶的吗? 藤壶并不傻,是一种很聪明的动物。 动物要生存主要解决的就是干饭和繁殖两大问题。 藤壶的一生,追求的就是躺平干饭。 作为一种甲壳类节肢动物,藤壶与螃蟹其实有着一定的亲缘关系,但它们营固着的变态发育,天生就是为了躺平干饭。 中文互联网上有个流传甚广的乌龙,说藤壶的幼体会经历浮游阶段、无节幼体、腺介幼体三个阶段,但其实,藤壶和其它一些甲壳类动物一样,一出生就是无节幼体,无节幼体和腺介幼体一起被称为浮游阶段。 因为它们这个阶段,和典型的浮游生物并没有什么区别,大小在 0.2~0.5mm。 刚孵化的藤壶,最大的目标,就是不断干饭,不断生长,为未来的躺平人生做准备。 所以一孵化它们就会就会开始脱皮,让自己的身体不断长大。 浮游生物时期的它们,并不用担心干饭问题。 小小的它们,食物需求少,海水中的微生物和有机物碎屑就能量大管饱。 经过 1~3 周的时间,数次脱皮,无节幼虫最终发育为腺介幼虫。 到了这个阶段,它们就要开始为了未来的躺平人生做准备了。 它们身体内部发生了一系列的生化变化,开始不吃不喝,随时准备着变态发育。 但躺平之前,它们还需要找到免费的餐车。 对免费餐车的选择,其实藤壶非常挑剔: 表面纹理太差,不方便附着,不行;酸碱度太高或太低,不方便躺平干饭,不行;相对润湿性太高或太低,不方便附着,不行;不喜欢的颜色,不行。温度低于 20℃,不行。温度高于 30℃,不行。水不流动,不方便躺平干饭,不行。水流太高,不方便附着,也不方便干饭,不行。 成年后的藤壶,是这样干饭的: 它们主要通过触手组成的密集“篮子”来滤食浮游生物,或许它们后代也会不小心成为它们的食物之一。 排除纹理不行、化学性质不适的材料后,藤壶的天然理想附着对象,就是有着缓慢水流的、表面纹理粗糙的坚硬岩石,以及皮肤具有纹理还裸露的大型鲸类。 可以看出藤壶非常喜欢固着在坚硬的固体上,所以藤壶不附着鲨鱼体表,坚硬鳞片的说法并不能成立。 同样,鳞片细小虽然是理由之一,但也不能成为关键理由,只要纹理足够粗糙,其实藤壶都是能附着上的。 一般来说,藤壶的腺介幼体准备躺平干饭前,会伸出触手临时附着在目标物体表面,临时附着的强度并不高,可随时分开。 如果附着不上,或者被水流冲开,或者酸碱度等其它条件达不到,它们一般就会放弃,寻找下一个目标。 不过由于不吃不喝的它们能量有限,所以也会在尽可能有限的时间内,选择最佳的附着物。 这样的选择机制,会令藤壶放弃大部分的鱼类和鲨鱼。 因为很难附着上。 鱼鳞表面的纹理低,主要成分是羟基磷灰石,可以说是非常光滑,无论小鱼鳞还是大鱼鳞都不方便附着。而鲨鱼鱼鳞的羟基磷灰石更是以珐琅质的形式存在,也就是我们牙齿上的牙釉质。 牙釉质由横截面仅仅只有 300nm 的高致密棱柱结构组成,表面比较光滑。 而且盾鳞并不平坦,表面凸起的,有效附着面积低,腺介幼体触手临时粘附的效果很差,水流稍微一快就会脱落。 除此之外,在水流速度方面,为了能最好的躺平干饭,藤壶也非常挑剔。 Balanut balanoidei(左)Elminius modestus(右) 这是研究者对两种不同藤壶面对水流时,附着情况的研究结果[1]。 纵坐标是藤壶的附着率,横坐标为剪切速度。 在管道中,剪切速度是液体流速相对于管道半径的变化,因此单位是 /s,受到液体粘度、力学性质、温度的多重影响。 实验中的 100/s 大约相当于,1m/s 水流对藤壶腺介幼体产生的冲击效果。 腺介幼体的游泳速度大约 5cm/s,它们并不喜欢在过低的水流速度中附着。 低水流速度,不仅让它们不利于分散附着,种内竞争过大,还不利于摄食。 在低于 0.5m/s 的水流中,它们往往随波逐流,并不会进行附着。当水流速度超过 0.5m/s,它们通常会开始积极附着。 对于附着能力低的藤壶来说,主要的附着水速在 0.6m/s~0.8m/s 的范围。 速度超过 1m/s 附着率便会开始迅速下降,超过 4m/s 几乎无法附着。 有意思的是,一般速度低于 2m/s,它们才会永久性固着,而在 2m/s~4m/s 的速度范围之间,它们一般选择临时附着的策略,继续寻找稳固附着的机会。 而对于附着能力较强的藤壶来说,低于 1.5m/s 都有着高附着率,超过 2m/s 附着率才会迅速下降。超过 6m/s 才很难附着。但即便是强附着的藤壶,超过 10m/s 的水速,也将完全无法附着。 可以看出对于大多数藤壶,是否附着的速度分水岭是 4m/s,对应的速度是 14.4km/h,全部无法附着的 10m/s 对应的是 36km/h。 小型鱼类敏捷度高,不仅附着价值低还难以附着。中型鱼类大多都是游泳健将,而且和大型鱼类 / 鲸类不同,它们往往长期保持着高速游泳,再加上光滑的,对藤壶来说无法附着,也没有附着价值。 而中大型鲨鱼拥有细小的珐琅质盾鳞,速度通常超过 30km/h。即便速度缓慢的鲨鱼,也通常都是深海鲨鱼,而藤壶主要的生活环境是 100m 水深以内。 在光滑度和速度的影响下,藤壶仅仅尝试附着便会很快脱落,随后它们便会放弃这种没有价值的免费餐车。 而对于经常被藤壶附着的中大型鲸类来说,速度通常很慢。 例如,座头鲸的速度通常在 8km/h~15km/h,也就是 2m/s~4m/s,它们的最高速度都在藤壶的附着范围。而它们日常洄游速度往往在 6km/h 以下。 藤壶腺介幼体伸出头部的触手一试,哎,这个流速、这触感,这角质层的丰富纹理,这中性的 PH,太棒了,正好完美附着,当我的免费餐车。 虽然人类大型船只的速度通常在 30km/h 以上,航母的速度都可达到 50km/h 以上。这样的速度并不适合藤壶临时附着,但人类船只的最大问题是会长期停靠,除了航行,并不会总是维持在 30km/h 的速度以上。 因此,人类的大型船只,无论速度如何,都会被藤壶找到附着机会。 大而坚硬,有着金属纹理的巨型船体,它们很喜欢。 腺介幼体选择永久固着后,会分泌特殊的胶体,这种胶体在水下会发生交联固化,与附着物表面聚合,产生强大的内聚强度,以及抗生物降解性。随后腺介幼体经过完全变态,发育成藤壶[2]。 这种连接的强度大得惊人,抗拉强度达到 35Mpa,比大理石抗拉强度的 2 倍还高。粘结强度也有 200~400Kpa,非常接近水泥。 因此,藤壶永久固定住大型船体后,正常航行速度将不会对它们的速度产生影响。 对于鲨鱼来说,有没有可能在低速时,被藤壶永久附着呢? 这样的情况下,在可高速航行的中大型鲸类身上可能发生,毕竟藤壶附着时,还会选择受到水流冲击较少的腔体或遮蔽部位附着。但这在鲨鱼身上,并不会发生。 主要原因还是鲨鱼的盾鳞是很容易的脱落的,盾鳞和牙齿同源,都能反复脱落,终生生长。 鲨鱼是一种非常容易脱落鳞片的鱼类。 在古生物研究中,由于鲨鱼是软骨鱼很少留下骨骼化石,但它们经常脱落的鳞片,却形成了大量的鳞片。虽然通过鳞片化石很难推测它们的样子,但却可以通过鳞片的规模,来研究它们种群大小和演化。 总之,鲨鱼不长藤壶的最根本原为: 鳞片凸起,小而光滑,游泳速度快,难以附着,即便勉强附着,鳞片还会脱落。 而大型鲸类厚实的角质层皮肤,从各个方面来说,都是藤壶理想的附着点。虽然角质层皮肤也会缓慢更新,但藤壶的附着点也不是一成不变,是会缓慢移动的。 虽然这个移动速度很慢,但适应鲸类角质层的更新速度是完全没问题的。 一般来说,典型生物现象的背后,往往藏着一场精彩的利益博弈,大多数生物都会倾向于选择最佳利益策略。 但藤壶躺平干饭后,却留下了一个巨大的难题。 无法调整身体,如何解决繁殖问题呢? 它们的解决策略是雌雄同体,并发展出整个动物界相比较于身体比例,最长的交配器官。 达尔文曾对藤壶惊叹不已,并进行了多年的深度研究。 为了躺平干饭,藤壶也真是拼了。 查看知乎讨论

鲨鱼是一种鱼啊,你见过鱼类身上长大量藤壶的吗?

藤壶并不傻,是一种很聪明的动物。

动物要生存主要解决的就是干饭和繁殖两大问题。

藤壶的一生,追求的就是躺平干饭。

作为一种甲壳类节肢动物,藤壶与螃蟹其实有着一定的亲缘关系,但它们营固着的变态发育,天生就是为了躺平干饭。

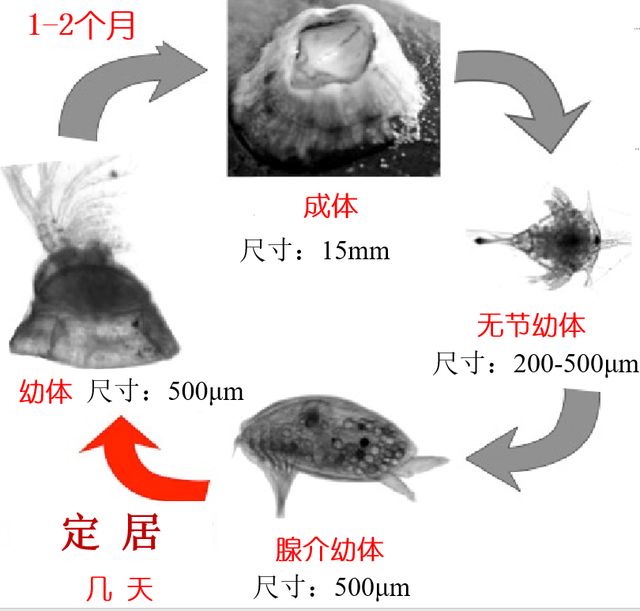

中文互联网上有个流传甚广的乌龙,说藤壶的幼体会经历浮游阶段、无节幼体、腺介幼体三个阶段,但其实,藤壶和其它一些甲壳类动物一样,一出生就是无节幼体,无节幼体和腺介幼体一起被称为浮游阶段。

因为它们这个阶段,和典型的浮游生物并没有什么区别,大小在 0.2~0.5mm。

刚孵化的藤壶,最大的目标,就是不断干饭,不断生长,为未来的躺平人生做准备。

所以一孵化它们就会就会开始脱皮,让自己的身体不断长大。

浮游生物时期的它们,并不用担心干饭问题。

小小的它们,食物需求少,海水中的微生物和有机物碎屑就能量大管饱。

经过 1~3 周的时间,数次脱皮,无节幼虫最终发育为腺介幼虫。

到了这个阶段,它们就要开始为了未来的躺平人生做准备了。

它们身体内部发生了一系列的生化变化,开始不吃不喝,随时准备着变态发育。

但躺平之前,它们还需要找到免费的餐车。

对免费餐车的选择,其实藤壶非常挑剔:

表面纹理太差,不方便附着,不行;

酸碱度太高或太低,不方便躺平干饭,不行;

相对润湿性太高或太低,不方便附着,不行;

不喜欢的颜色,不行。

温度低于 20℃,不行。

温度高于 30℃,不行。

水不流动,不方便躺平干饭,不行。

水流太高,不方便附着,也不方便干饭,不行。

成年后的藤壶,是这样干饭的:

它们主要通过触手组成的密集“篮子”来滤食浮游生物,或许它们后代也会不小心成为它们的食物之一。

排除纹理不行、化学性质不适的材料后,藤壶的天然理想附着对象,就是有着缓慢水流的、表面纹理粗糙的坚硬岩石,以及皮肤具有纹理还裸露的大型鲸类。

可以看出藤壶非常喜欢固着在坚硬的固体上,所以藤壶不附着鲨鱼体表,坚硬鳞片的说法并不能成立。

同样,鳞片细小虽然是理由之一,但也不能成为关键理由,只要纹理足够粗糙,其实藤壶都是能附着上的。

一般来说,藤壶的腺介幼体准备躺平干饭前,会伸出触手临时附着在目标物体表面,临时附着的强度并不高,可随时分开。

如果附着不上,或者被水流冲开,或者酸碱度等其它条件达不到,它们一般就会放弃,寻找下一个目标。

不过由于不吃不喝的它们能量有限,所以也会在尽可能有限的时间内,选择最佳的附着物。

这样的选择机制,会令藤壶放弃大部分的鱼类和鲨鱼。

因为很难附着上。

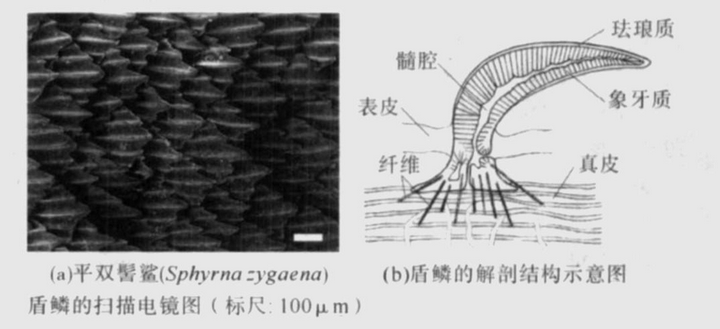

鱼鳞表面的纹理低,主要成分是羟基磷灰石,可以说是非常光滑,无论小鱼鳞还是大鱼鳞都不方便附着。而鲨鱼鱼鳞的羟基磷灰石更是以珐琅质的形式存在,也就是我们牙齿上的牙釉质。

牙釉质由横截面仅仅只有 300nm 的高致密棱柱结构组成,表面比较光滑。

而且盾鳞并不平坦,表面凸起的,有效附着面积低,腺介幼体触手临时粘附的效果很差,水流稍微一快就会脱落。

除此之外,在水流速度方面,为了能最好的躺平干饭,藤壶也非常挑剔。

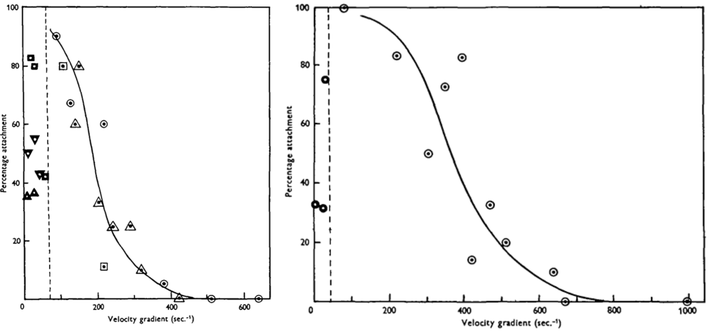

这是研究者对两种不同藤壶面对水流时,附着情况的研究结果[1]。

纵坐标是藤壶的附着率,横坐标为剪切速度。

在管道中,剪切速度是液体流速相对于管道半径的变化,因此单位是 /s,受到液体粘度、力学性质、温度的多重影响。

实验中的 100/s 大约相当于,1m/s 水流对藤壶腺介幼体产生的冲击效果。

腺介幼体的游泳速度大约 5cm/s,它们并不喜欢在过低的水流速度中附着。

低水流速度,不仅让它们不利于分散附着,种内竞争过大,还不利于摄食。

在低于 0.5m/s 的水流中,它们往往随波逐流,并不会进行附着。当水流速度超过 0.5m/s,它们通常会开始积极附着。

对于附着能力低的藤壶来说,主要的附着水速在 0.6m/s~0.8m/s 的范围。

速度超过 1m/s 附着率便会开始迅速下降,超过 4m/s 几乎无法附着。

有意思的是,一般速度低于 2m/s,它们才会永久性固着,而在 2m/s~4m/s 的速度范围之间,它们一般选择临时附着的策略,继续寻找稳固附着的机会。

而对于附着能力较强的藤壶来说,低于 1.5m/s 都有着高附着率,超过 2m/s 附着率才会迅速下降。超过 6m/s 才很难附着。但即便是强附着的藤壶,超过 10m/s 的水速,也将完全无法附着。

可以看出对于大多数藤壶,是否附着的速度分水岭是 4m/s,对应的速度是 14.4km/h,全部无法附着的 10m/s 对应的是 36km/h。

小型鱼类敏捷度高,不仅附着价值低还难以附着。中型鱼类大多都是游泳健将,而且和大型鱼类 / 鲸类不同,它们往往长期保持着高速游泳,再加上光滑的,对藤壶来说无法附着,也没有附着价值。

而中大型鲨鱼拥有细小的珐琅质盾鳞,速度通常超过 30km/h。即便速度缓慢的鲨鱼,也通常都是深海鲨鱼,而藤壶主要的生活环境是 100m 水深以内。

在光滑度和速度的影响下,藤壶仅仅尝试附着便会很快脱落,随后它们便会放弃这种没有价值的免费餐车。

而对于经常被藤壶附着的中大型鲸类来说,速度通常很慢。

例如,座头鲸的速度通常在 8km/h~15km/h,也就是 2m/s~4m/s,它们的最高速度都在藤壶的附着范围。而它们日常洄游速度往往在 6km/h 以下。

藤壶腺介幼体伸出头部的触手一试,哎,这个流速、这触感,这角质层的丰富纹理,这中性的 PH,太棒了,正好完美附着,当我的免费餐车。

虽然人类大型船只的速度通常在 30km/h 以上,航母的速度都可达到 50km/h 以上。这样的速度并不适合藤壶临时附着,但人类船只的最大问题是会长期停靠,除了航行,并不会总是维持在 30km/h 的速度以上。

因此,人类的大型船只,无论速度如何,都会被藤壶找到附着机会。

大而坚硬,有着金属纹理的巨型船体,它们很喜欢。

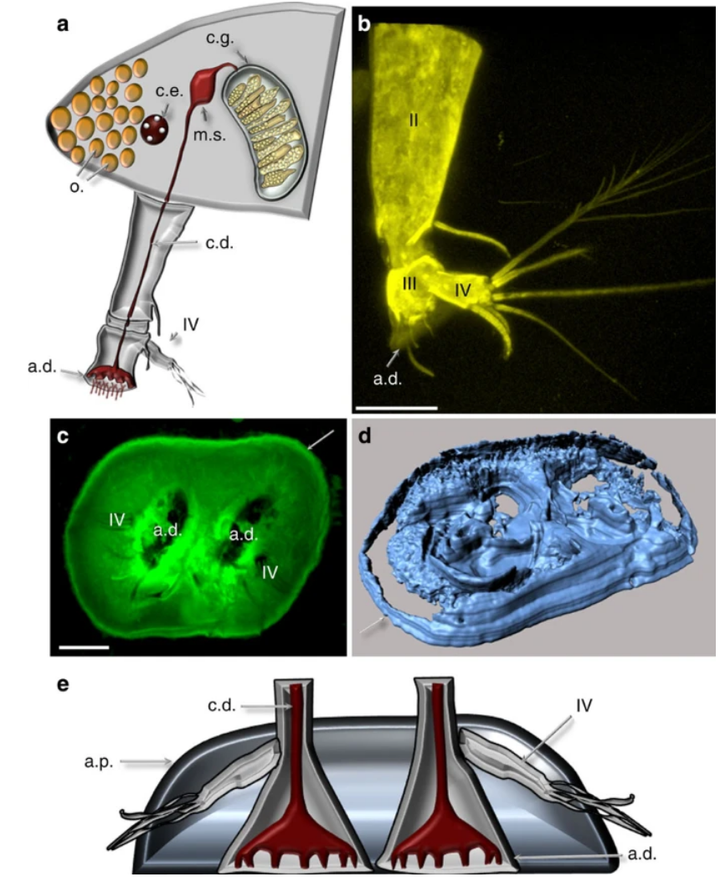

腺介幼体选择永久固着后,会分泌特殊的胶体,这种胶体在水下会发生交联固化,与附着物表面聚合,产生强大的内聚强度,以及抗生物降解性。随后腺介幼体经过完全变态,发育成藤壶[2]。

这种连接的强度大得惊人,抗拉强度达到 35Mpa,比大理石抗拉强度的 2 倍还高。粘结强度也有 200~400Kpa,非常接近水泥。

因此,藤壶永久固定住大型船体后,正常航行速度将不会对它们的速度产生影响。

对于鲨鱼来说,有没有可能在低速时,被藤壶永久附着呢?

这样的情况下,在可高速航行的中大型鲸类身上可能发生,毕竟藤壶附着时,还会选择受到水流冲击较少的腔体或遮蔽部位附着。但这在鲨鱼身上,并不会发生。

主要原因还是鲨鱼的盾鳞是很容易的脱落的,盾鳞和牙齿同源,都能反复脱落,终生生长。

鲨鱼是一种非常容易脱落鳞片的鱼类。

在古生物研究中,由于鲨鱼是软骨鱼很少留下骨骼化石,但它们经常脱落的鳞片,却形成了大量的鳞片。虽然通过鳞片化石很难推测它们的样子,但却可以通过鳞片的规模,来研究它们种群大小和演化。

总之,鲨鱼不长藤壶的最根本原为:

鳞片凸起,小而光滑,游泳速度快,难以附着,即便勉强附着,鳞片还会脱落。

而大型鲸类厚实的角质层皮肤,从各个方面来说,都是藤壶理想的附着点。虽然角质层皮肤也会缓慢更新,但藤壶的附着点也不是一成不变,是会缓慢移动的。

虽然这个移动速度很慢,但适应鲸类角质层的更新速度是完全没问题的。

一般来说,典型生物现象的背后,往往藏着一场精彩的利益博弈,大多数生物都会倾向于选择最佳利益策略。

但藤壶躺平干饭后,却留下了一个巨大的难题。

无法调整身体,如何解决繁殖问题呢?

它们的解决策略是雌雄同体,并发展出整个动物界相比较于身体比例,最长的交配器官。

达尔文曾对藤壶惊叹不已,并进行了多年的深度研究。

为了躺平干饭,藤壶也真是拼了。